|

|

La

linguistique, l’universel, et le « pauvre linguiste »

Je vais essayer

de résumer certaines idées que j’avance dans la Préface que j’ai écrite pour la

publication des Dernières leçons en

les développant, en leur donnant un éclairage qui, pourrait susciter des questions

et des prolongations.

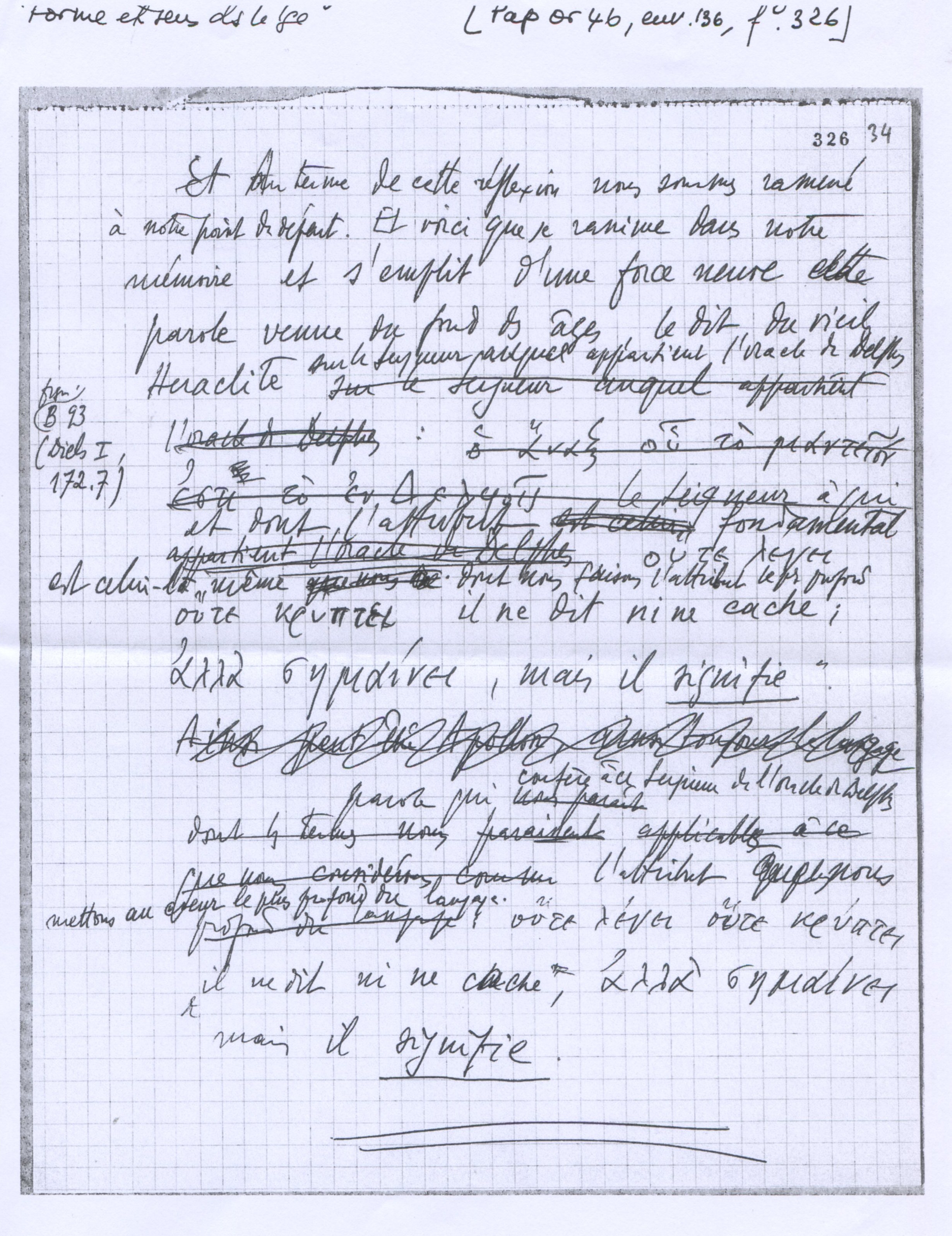

Je soutiens

qu’il existe un style de pensée dans les Dernières

leçons que résume la phrase d’Héraclite citée par Benveniste :

« La langue ne dit ni ne cache, elle signifie. » Deux définitions se

dégagent, me semble-t-il, de ce signifier que Benveniste va tenter – dans ces Dernières leçons, mais aussi tout au long de son œuvre – de préciser.

La première est

que signifier n’est pas communiquer, ce

n’est pas « vouloir dire », ce n’est pas transmettre un message ou

une vérité mais, je le cite, c’est « un principe interne à la

langue » qui transcende toutes ses utilisations et nullement une réalité

externe, une transcendance qui serait hors du langage. Ceci est très important

car on verra comment toute la réflexion de Benveniste sur ce signifier va le confronter à la

philosophie d’une part, et à la religion de l’autre, pour lesquelles le signifier et le sens lui-même seraient externes – « vérité » à chercher

pour les philosophes, « au-delà » à cultiver pour la religion.

La deuxième

définition, c’est que la langue, en tant qu’ayant un principe interne qui

serait celui de signifier, est un « organisme signifiant ». Benveniste

emprunte cette expression à Aristote qu’il cite dans la leçon 12 des Dernières leçons, « organisme signifiant »

renvoyant à organon, c’est-à-dire

instrument, mais aussi, étymologiquement, à org,

mouvement, tempérament, caractère, passion, colère, ardeur, sève – d’où orgasme.

Une dernière signification de ce signifier se dégage dans le texte des Dernières leçons,

mais aussi dans les manuscrits sur le discours poétique, texte en ébauche sur Baudelaire :

la langue comme organisme vivant, générateur et autogénérateur – une expérience,

dira-t-il. Je m’arrêterai sur cette notion et sur cette phrase du second tome des Problèmes de linguistique générale :

« bien avant de servir à communiquer, le langage sert à vivre ».

Je me propose de

naviguer à travers ces différents textes de Benveniste pour entrer dans les

détails de ces deux versants du signifier ;

à la fois, donc, principe interne à la langue et organisme signifiant. Cela me mènera

à la petite anecdote – déjà mentionnée dans ma Préface mais

sur laquelle j’ai approfondi ma réflexion – qui se situe à la fin de la vie du

linguiste lorsque sur mon chemisier il écrivit le mot « THEO ». Je

tenterai donc de vous conduire dans cette réflexion en quelques étapes. En

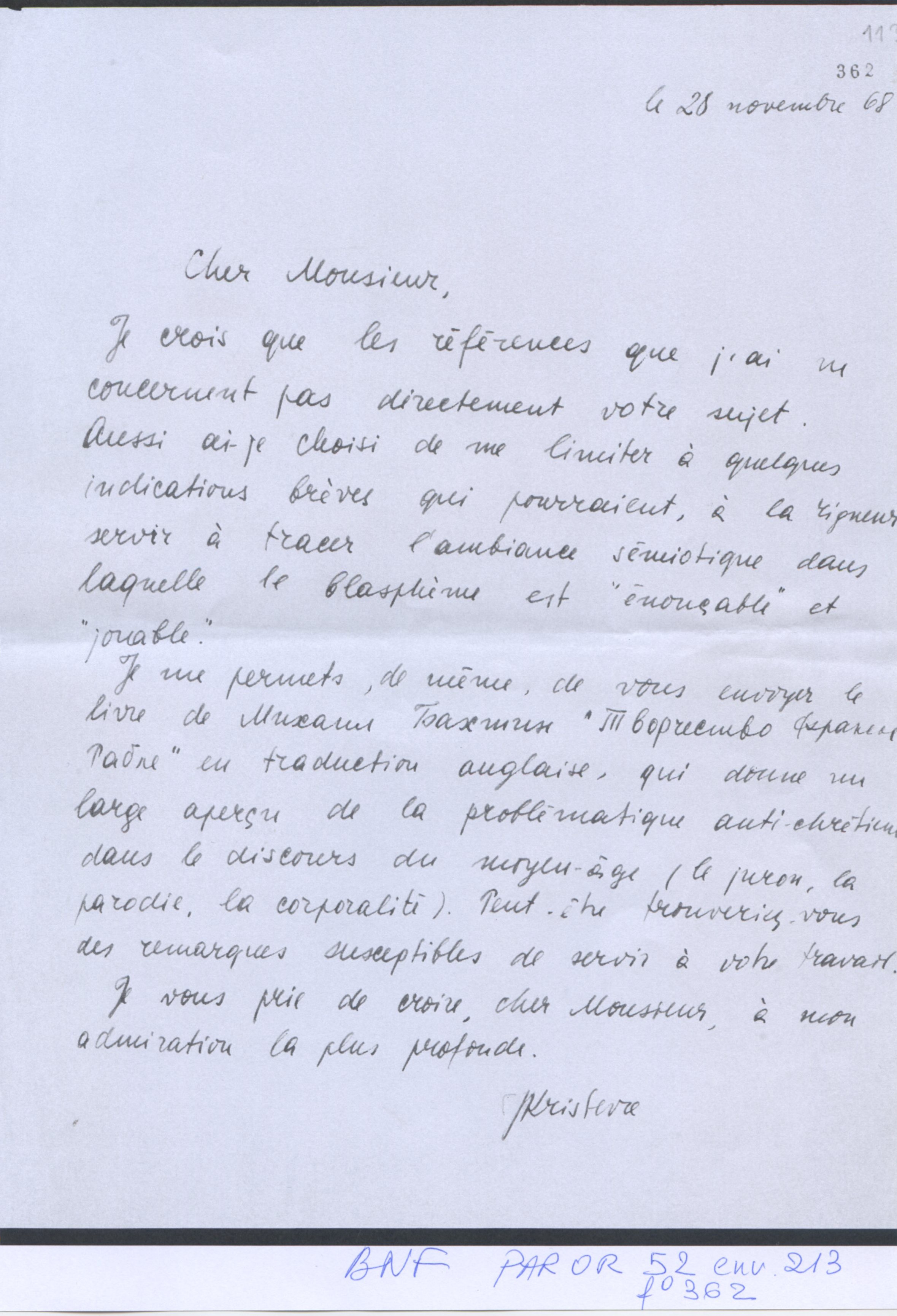

préambule, j’évoquerai quelques éléments biographiques, ma rencontre avec

Benveniste et la relation qui s’ensuivit pendant les années 1967, 1968 et 1969,

jusqu’à celles qui succédèrent à son accident cérébral, pendant lesquelles je

me suis efforcée de l’accompagner sans y parvenir comme je l’aurais souhaité,

jusqu’à sa mort en 1976. Je m’attarderai ensuite sur signifier et sa double signification, en me référant aux Dernières leçons mais aussi au second

tome des Problèmes de linguistique

générale. Dans un troisième temps, j’aborderai l’écriture telle qu’il

l’entend dans ses Dernières leçons ;

puis, dans un quatrième, le langage intérieur, plus proche de l’organisme. Je

terminerai par l’anecdote évoquée plus haut.

Il me paraît

nécessaire d’évoquer l’arrière-plan historique et biographique au sein duquel

Benveniste poursuivit sa réflexion de linguiste car, si celle-ci reposait sur

une immense culture, une grande connaissance du passé, elle s’inscrivait

naturellement dans son temps et portait en elle une discrète mais réelle

position politique, toujours d’actualité. L’œuvre de Benveniste « n’est

pas achevée » en ceci, me semble-t-il, que la théorie générale du langage

telle qu’il s’est efforcé de la formuler, notamment à partir de la publication

des Dernières leçons, dépasse

largement le cadre de la linguistique. Il n’est pas nécessaire d’étudier cette

discipline pour y trouver un grand intérêt interdisciplinaire, et je crois que

sa réflexion doit être communiquée aux jeunes qui le connaissent peu, si ce

n’est pas du tout.

Notre

Mai 68

Aujourd’hui,

vous le savez, tout le monde croit qu’on vit dans un bain de langage. C’est

sans doute vrai, mais ceux qui ne voient que la surface de la toile

hyperconnectée ne semblent pas percevoir la consistance et toute l’étendue du

langage. A la fin des années soixante, l’idée chez les jeunes intellectuels

était acquise que l’être humain ne se définit pas uniquement par sa place dans

la production (marxisme) ou par la reproduction (psychanalyse), mais qu’il est

défini par son expérience du langage. Ce qu’on appelle le structuralisme

n’était pas seulement un formalisme ou une didactique scolaire ou universitaire,

mais une manière d’être au monde, et c’est ainsi que la sémiologie est devenue synonyme

de liberté de pensée, notamment dans les pays de l’Est. C’est dans cet esprit

que fut fondée l’Association internationale de sémiologie, regroupant autour des

figures de Benveniste, Barthes, Greimas et Seboek, de jeunes sémiologues

polonais, tchèques ou bulgares. J’en devins la secrétaire générale, chargée des

travaux de publication aux côtés de Josette Rey-Debove, linguiste chevronnée et

un des piliers du dictionnaire Robert. Nous sommes devenues les rédactrices de Recherches sémiotiques, une section de

la revue Social Science Information,

précurseur de Semiotica, que Sebiock

allait fonder à Indiana.

J’ai rencontré Benveniste

dans ce contexte des années 1967-1968. Je me rendais chez lui, rue Monticelli.

Après avoir expédié les affaires courantes, nous nous entretenions à bâtons

rompus, il me lisait le Rig-Veda en

français, me demandait si je croyais comme Aragon que la femme est l’avenir de

l’homme, ou m’interrogeait sur mon travail. Je me rappelle notamment lui

avoir dit qu’infra- et supra-linguistique ne me suffisaient pas, et lui avoir

demandé si le terme « translinguistique » lui paraissait convenir

pour parler des textes où se déploient une expérience psycho-somatique,

conduissant au transformation des codes, règles linguistiques : au

« style », à cette productivité que je venais de découvrir en commentant les textes extravagants de Raymond

Roussel. Un autre souvenir se rapporte à la notion de spho_a que Jackobson m’avait indiquée : dans l’ancienne

linguistique » indienne, elle désigne à

la fois et une activité qui implique déjà la subjectivité parlante. C’étaient

des débats extrêmement passionnants. Benveniste s’intéressait également à ce

qui se passait à Saint-Germain-des-Prés, à la revue Tel Quel en particulier ; il suivait ces vibrations avec beaucoup

d’affinité en insistant sur le multilinguisme, sur l’importance de connaître de

nombreuses langues. A ce propos je me souviens lui avoir entendu dire un

jour : « Mais vous vous rendez compte, madame, on fait une linguistique

générale alors qu’on ne connaît que l’anglais ! », reproche qu’il

réitéra par la suite, je crois, en s’adressant à Harris et Chomsky. C’étaient

des réflexions qui m’intéressaient beaucoup et qui m’impressionnaient. Avec la

modestie qui le caractérisait, il disait aussi qu’il ne s’intéressait qu’aux

petites choses, par exemple le verbe être, me conseillant de lire tout ce qui s’y réfère dans une revue linguistico-philosophique

de langue anglaise, Foundations and Language. On parlait aussi de

phénoménologie – dans l’Avant-propos aux Dernières

leçons, Jean-Claude Coquet et Irène Fenoglio ont montré combien la

phénoménologie est dans l’ordre de sa pensée. A ce moment-là, je commençais à

lire Husserl. Benveniste était un connaisseur assez profond de Husserl me

semblait-il, mais pas de Heidegger, que, pour ma part, je connaissais à peine,

en tout cas nous n’en avons jamais parlé. Je l’évoque toutefois, car en parlant

du « langage intérieur » il m’a semblé entendre, chez Benveniste, des

échos aux avancées heideggeriennes qu’il reprend à sa façon, et qu’à mon sens

il corrige.

Au mois d’août

1968 nous nous sommes rendus à Varsovie.

[1]

Un peu plus loin, c’était le printemps de Prague, où j’avais des amis, mais il

n’était pas question de faire de la politique, il s’agissait simplement d’encourager

ce monde des pays de l’Est à s’ouvrir à la liberté de vivre et de réfléchir. J’avais

emporté avec moi un livre, Les lettres de

Rodez d’Artaud, dont Benveniste s’empara alors que j’y étais plongée et

qu’il lut ensuite avec avidité. En retournant quarante ans plus tard entre ces

pages, je comprends pourquoi ce texte suscita son intérêt. Certes le texte

d’Artaud touche au langage, mais, il y avait autre chose que je vais tenter

d’appréhender en citant des passages du livre.

Prenons la

première lettre, adressée à Henri Parisot, l’éditeur d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Artaud s’y insurge

contre « Jabberwocky

[2]

»,

un autre texte de Lewis Carroll, dans lequel il voit l’œuvre d’un snob qui fait des jeux de mots gratuits

sans parler avec son corps:

« Je n’ai jamais aimé ce poème qui m’a toujours

paru d’un infantilisme affecté ; j'aime les poèmes jaillis et non les langages

cherchés. Je veux, quand j’écris ou que je lis, sentir bander mon âme comme

dans La Charogne, Une martyre ou Le Voyage à Cythère, de Baudelaire. Je n’aime pas les poèmes ou les

langages de surface et qui respirent d’heureux loisirs et des réussites de

l’intellect, celui-ci s’appuyât-il sur l’anus mais sans y mettre de l’âme ou du

cœur. […]

Tout ce qui n’est pas un tétanos de l’âme ou ne

vient pas d’un tétanos de l’âme comme les poèmes de Baudelaire et d’Edgar Poe

n’est pas vrai et ne peut pas être reçu dans la poésie […].

On peut inventer sa langue et faire parler la langue

pure avec un sens hors grammatical mais il faut que ce sens soit valable en

soi, c’est-à-dire qu’il vienne d’affres […] de l’être, et

ne supporte pas qu’on l'oublie. […]

Quand on creuse le caca de l’être et de son langage,

il faut que le poème sente mauvais.

[…] maintenir dans

l’être utérin de la souffrance où tout grand poète a trempé et où, s’accouchant,

il sent mauvais. »

Je ne

développerai pas cette insistance d’Artaud sur l’expression langagière et sur

l’analité. Je me la suis rappelée pourtant, quand Benveniste était hospitalisé,

dans une salle commune aux relents malsains, où le linguiste qu’il avait été ne

pouvait pas parler mais conservait une langue en soi… J’aimerais seulement

attirer votre attention sur un texte de Freud de 1925 : Die Verneinnzing (La négativité, La négation). Le fondateur de la

psychanalyse relit la violence de l’enfant, ses cris et ses excrétions, tout ce

qui est repoussé hors du corps, et l’apparition des premiers signes

linguistiques qui seraient les signes du « non » : des

transpositions de la négativité, et de ce fait précurseurs du langage. Les

psychanalystes après Freud se sont souvent penchés (en particulier Melanie

Klein, Ivan Fonagy et moi-même) sur ce sujet. C’est vous dire que l’apparente

obsession d’Artaud révèle une violence infra-linguistique pulsionnelle, sur

laquelle Benveniste va faire allusion dans ses notes sur le langage intérieur.

Mais à Varsovie, donc, voilà ce qu’il lit :

« J'aime les poèmes des affamés, des malades,

des parias, des empoisonnés : François Villon, Charles Baudelaire, Edgar

Poe, Gérard de Nerval, et les poèmes des suppliciés du langage qui sont en

perte dans leurs écrits, et non de ceux qui s'affectent perdus pour mieux

étaler leur conscience et leur science et de la perte et de l’écrit […].

Abandonner le langage et ses lois pour les tordre et

dénuder la chair sexuelle de la glotte d’où sortent les âcretés séminales de

l’âme et les plaintes de l’inconscient est très bien, mais à condition que le sexe

se sente comme un orgasme d’insurgé éperdu, nu, utérin, piteux aussi, naïf,

étonné […] et qu’il n’apparaisse

pas, ce travail, comme la réussite d’un manque où le style pue à chaque angle

de ses discordances les relents d’un esprit repu, consomption, consommation

interne de la langue, […] ce n’était pas

le français, mais tout le monde pouvait lire, à quelque nationalité qu’il

appartînt

[3]

. »

Vous entendez une traversée de la langue

nationale et une entrée dans le corps où émerge le langage. Il ne serait pas

inintéressant de relire cela plus attentivement et de revenir à Artaud lorsqu’on

travaille la genèse des manuscrits de Benveniste, mais d’Artaud aussi.

J’avais lu

aussi, avant de partir à Varsovie, le désormais fameux mais à l’époque plus

confidentiel Manifeste publié en 1925 dans La

Révolution surréaliste, texte d’une violence politique extraordinaire, rédigé

au moment de la guerre du Rif au Maroc. J’en reprends ici la fin :

« Nous sommes la révolte de l’esprit ; nous considérons la Révolution

sanglante comme la vengeance inéluctable de l’esprit humilié par vos œuvres.

Nous ne sommes pas des utopistes : cette Révolution nous ne la concevons que

sous sa forme sociale. »

Il s’agit ni plus ni moins que d’un

appel à la révolte. Parmi les signataires de ce brûlot figurent Henri Lefebvre,

Georges Politzer, Louis Aragon, Antonin Artaud, André Breton, René Crevel,

Robert Desnos, Paul Éluard, Max Ernst, Michel Leiris, et Philippe Soupault.

Mais également celui auprès de qui je me trouvais, le doux Emile Benveniste.

Je dus pourtant, à ma grande confusion, reconnaître que, publiquement

du moins, le Professeur ne souhaitait plus assumer cet ancien fait d’armes.

Peut-être sa lecture d’Artaud m’avait-elle enhardie, j’avais du moins cru qu’il

ne se verrait pas rappeler ce compagnonnage avec déplaisir, mais alors que

j’évoquai auprès d’autres intervenants le Manifeste et la signature qu’il y avait posée, lui qui s’était toujours montré chaleureux

à mon égard me répliqua vertement : « Mais, madame, c’est une fâcheuse

coïncidence. » Sans doute du reste regretta-t-il la sécheresse de sa

réponse et la quasi-terreur, la honte, qu’elle avait produites sur moi, car un

peu plus tard il me prit à part et me dit d’un ton de nouveau amical : « C’est moi, mais il ne faut pas le dire, maintenant je suis

au Collège de France. » Un peu plus tard, de retour à Paris, il tint à me

mener à la Closerie des Lilas, où les signataires du Manifeste se réunissaient.

Il me dit : « Vous comprenez, ici on se retrouvaient et le sang

coulait. Ce n’est pas une métaphore, le sang coulait ; c’était très

violent, je ne pouvais pas rester, je les ai donc abandonnés mais je n’oublie

pas ça. »

Je n’ai pas

déduit de ces paroles que Benveniste s’était échappé de ce cercle par peur du

danger, ou refus théorique de la révolution. C’était un retrait qu’il avait

choisi de prendre, parce que, d’une part, il n’était pas dans son tempérament

de casser les murs ou allumer des feux ; et, d’autre part, c’est au sein

de l’université du discours théorique, qu’il lui revenait d’essayer de relier

une certaine expérience des corps vivants avec le langage explosif du

surréalisme et jusqu’à Artaud : c’est du moins ce que l’évolution de sa

pensée linguistique prouve, me semble-t-il, jusqu’à la fin de sa vie. Pour en

finir avec ce côté plus événementiel et biographique, je rappellerai quelques

éléments de la biographie d’Emile Benveniste, en m’appuyant sur un certain

nombre d’éléments que Françoise Bader a réunis concernant son adolescence et sa

jeunesse.

Bref

rappel biographique

Ezra Benveniste (il

ne prendra le prénom d’Emile que plus tard) est né en Syrie, en 1902, dans une

famille juive et polyglotte. Ces origines le rapprochent des grands linguistes

français de l’époque que sont les frères Darmesteter, Sylvain Lévi ou Salomon Reinach,

tous polyglottes de par leur ascendance juive, car connaisseurs dès l’enfance

de plusieurs langues. Sa mère, Marie – Myriam probablement –, était née à Vilna,

aujourd’hui en Lituanie. Elle enseignait l’hébreu, le français et le russe à

l’école de l’Alliance israélite universelle à Samokov, en Bulgarie. Benveniste

me disait que je lui faisais penser à sa mère, j’imaginais qu’il s’agissait

d’une ressemblance physique, mais il ne me parlait jamais de sa famille, ni de

ses origines juives, ni du fait que sa mère avait enseigné dans mon pays natal.

Son père, Matthias Benveniste, était né à Smyrne, il parlait ladino et, de par

l’environnement linguistique de sa petite enfance, connaissait le turc, l’arabe, le grec moderne et les

langues slaves. Alors qu’il n’était âgé que de 11 ans, le jeune Ezra fut envoyé

en France, où il intégra le petit séminaire de l’école rabbinique de la rue

Vauquelin. Celui-ci formait des rabbins destinés à s’établir auprès de communautés juives en Orient et en

Afrique, comme on formait les instituteurs de la République. Benveniste y

apprit le latin, le grec, l’hébreu, l’allemand et bien sûr, avec un soin tout

particulier, le français. D’Europe de l’Est, Myriam suivait autant que possible

la scolarité de son fils, comme atteste une lettre adressée par elle en 1918 à

l’école rabbinique par laquelle on apprend qu’elle souhaite voir Emile quitter

la rue Vauquelin. Les dons de son fils pour les langues ont en effet été

repérés, à l’occasion du remplacement d’un professeur absent, par l’indologue

Sylvain Lévi (à moins qu’il ne s’agisse de Salomon Reinach). Benveniste

quittera donc, conformément au souhait de sa mère, l’école rabbinique pour

entamer des études supérieures. Après une agrégation de grammaire, il deviendra

l’élève d’Antoine Meillet à l’Ecole pratique des hautes études, pour ensuite y

enseigner. Il intégrera ensuite le prestigieux Collège de France.

L’influence de

l’enseignement talmudique qu’il reçut durant sept ans n’est pas explicite dans

son œuvre, mais il va de soi qu’il ne put oublier sa judéité – l’aurait-il

souhaité que les circonstances historiques ne lui en auraient pas laissé

l’opportunité. Fait prisonnier en 1940, il parvint à s’échapper en Suisse, à Fribourg,

où résidaient également Balthus, Alberto Giacometti, Pierre Emmanuel et Pierre

Jean Jouve, qu’il a probablement rencontrés. A Paris son appartement fut pillé,

son frère Henri fut arrêté puis déporté à Auschwitz en 1942. Et, ce que l’on

ignore souvent, Benveniste fut signataire en 1942 d’une lettre rédigée par Marc

Bloch

[4]

adressée à l’UGIF, l’Union générale des Israélites de France créée par Vichy

sous la pression des Allemands pour contrôler la population juive. Cette lettre

attire l’attention sur la politique de Vichy qui faisait des Juifs une

catégorie à part, prélude à la déportation. Les signataires y affirmaient

notamment : « … il faut maintenir entre nos frères français et nous

une union aussi étroite que possible et ne rien tenter qui puisse nous isoler

moralement de la communauté nationale à laquelle, même frappés par la loi, nous

restons fidèles ». Cette cohésion avec la France, son pays d’accueil,

atteste bien sûr d’un souci de protéger le peuple juif et de dénoncer la

ségrégation dont il est victime, mais surtout révèle à mes yeux ce qui va être

le fil conducteur de la pensée de Benveniste, c’est-à-dire une adhésion aux

idéaux de la République, à un humanisme laïque dont il se sent l’enfant endetté

et dont, avec les armes de la

linguistique et de la philosophie , il s’efforcera tout au long de sa vie

de défendre les valeurs contre toute forme d’exclusion. Cet attachement à la

laïcité explique probablement pourquoi, ses références au judaïsme n’étant

jamais explicites, Benveniste est semblable en ceci aux « Israélites

agnostiques », comme on les appelait à l’époque, tel Raymond Aron. Cette

position le conduit à une réserve vis-à-vis de toute référence au judaïsme

mais, si l’on le lit attentivement, des éléments transparaissent qui démontrent

la mémoire de l’hébreu et de tradition juive.

Dans ce contexte

et avec l’arrière-plan philosophique représenté par la devise d’Héraclite – « La

langue ne dit ni ne cache, elle signifie. » –, le lecteur de

Benveniste est frappé par la pluralité de ses références intellectuelles :

structuralisme, syntaxe chomskyenne, phénoménologie, surréalisme, psychanalyse,

littérature…- ces composantes polyphoniques sont constitutives du style de

pensée de Benveniste. Il ne s’agit pas de les cacher, il s’agit de recueillir

les germes de tout ce qui bouge autour de la langue et avec elle, pour sonder ses

mécanismes sans proposer un système fixe, un « modèle » définitif.

Parmi les tâches

que Benveniste semble s’assigner aussi, on peut penser qu’il vise aussi un

certain évitement de l’esthétique : faire du beau à partir du vrai plutôt

que l’inverse, et cet évitement me paraît aussi très important dans sa vie. Par

exemple, alors qu’il baigne dans ce bouillonnement intellectuel du surréalisme,

il écrit un texte littéraire, « L’eau virile », publié l’année même

de la parution du Manifeste évoqué

plus haut. En écho à Rilke, ce texte est un aveu condensé et allusif qui exprime la nostalgie

du jeune linguiste pour la poésie et… pour

la figure

maternelle. Rappelons-nous qu’il a quitté sa mère à l’âge de 11 ans, et qu’elle est morte sans

qu’il l’ait revue lorsqu’il n’en a que 17. L’eau virile évoque un océan, dans des termes qui le rapproche d’une image

maternelle, mais dotée d’une « violence

latente virile », « superficiellement féminine » : il

s’agit d’un maternel vigoureux, « robuste comme un homme », qui associe Homère, le « Vieux de la mer », à

Lautréamont, « Vieil Océan, ô grand célibataire ! ». La figure

de cet océan à la fois maternel et viril serait l’objet érotique d’un célibataire,

fantasme dans lequel le jeune Benveniste se reconnaît. Cette

tentation poétique, il va la laisser de côté : à ma connaissance il n’y a pas dans ses archives d’autre texte écrit par lui dans cette veine. En revanche –

j’y reviendrai –, ses notes, contemporaines des Dernières leçons, sur la poésie de Baudelaire évoquent le langage intérieur, la narrativité et la poésie antérieure à toute

formulation grammaticale ou narrative codée – une « autre langue »

dit Rilke, et Benveniste emploiera à peu près les mêmes termes.

Voilà, donc, pour ce qui est de la partie

biographique, qui constitue le contexte dans lequel je vais poser

quelques considérations théoriques.

Une

sémiologie de l’énonciation

Et, tout d’abord, la double signifiance. Dès le

premier tome des Problèmes de linguistique générale, Benveniste s’écarte de la linguistique structurale, dont il

s’inspire bien

sûr, pour proposer sa linguistique

du discours fondée sur l’allocution, le dialogue, avec des notions telles qu’énonciation, subjectivité, intersubjectivité – notions que désormais, dans le sillage de la philosophie analytique, et

notamment des énoncés performatifs, nous

comprenons mieux. Mais il existe une autre référence benvenistienne dont, à mon avis, on ne parle pas assez, c’est celle

de la psychanalyse. Il est le seul linguiste de ce type avant Milner (et, à

mon sens, plus profondément freudien que Milner, qui est davantage lacanien) à se pencher sur la révolution

freudienne : dans « Remarques sur la

fonction du langage dans la découverte freudienne » (tome 1 des Problèmes de linguistique

générale), la subjectivité dans l’énonciation

est référée à des mouvements de sens translinguistiques ou prélinguistiques qui

vont au-delà de l’intentionnel des phénoménologues. Ce dernier, de toute

évidence, élargit beaucoup la linguistique, qu’elle soit chomskyenne, structuraliste ou analytique (au sens de la philosophie analytique). Benveniste ouvre le raisonnement linguistique,

de surcroît, à la pensée de Freud, et à un « sujet de

l’inconscient » – lequel ne serait structuré

comme un langage, mais travaillé par « une force

anarchique que le langage réfrène et sublime

[5]

». Nous sommes déjà à cette

frontière (évoquée plus haut avec Artaud) entre le

pulsionnel qui travaillent le corps humain et le langage, supposé réfréner et sublimer cette pulsionnalité. Le linguiste le constate à partir « des déchirures qui

introduisent de nouveaux contenus, celui de la motivation

inconsciente et un symbolisme spécifique quand le pouvoir de la censure est

suspendu

[6]

».

Ces nouvelles dimensions de la linguistique générale vont être reprises dans le

second tome des Problèmes de linguistique

générale. En

discussion avec Saussure, Benveniste introduit ces

deux types dans la signifiance du langage, le sémiotique et le sémantique, que

je me

propose de reprendre pour développer comment l’écriture esquissée

dans les dernières leçons se comprend à l’horizon de

cette théorie-là. Le sémiotique va être dissocié du sémantique. Le

sémiotique – et là on est encore près de Saussure –, c’est

le semeion ou signe caractérisé par

son lien arbitraire ; « arbitraire » signifie

résultat d’une convention sociale (en français « livre », en anglais book) entre signifiant et signifié, c’est

un sens générique qui est clos, binaire, intralinguistique, systématisant et

institutionnel. Il est important pour l’anarchiste que Benveniste

reste dans

son âme : d’affirmer le caractère

institutionnel de la langue, du pacte social, de la communication. Ce

sémiotique qui fait autorité et fondation, se définit

par les relations de paradigme et de substitution - c’est très bien dit dans l’Avant-propos aux Dernières leçons de Jean-Claude Coquet

et d’Irène Fenoglio. Toutefois, pour exercer la liberté du sujet de l’énonciation, cette

dimension du langage ne suffit pas. Elle aura besoin du sémantique. Le sémantique – à différencier de la modalité de signifiance du

sémiotique – s’exprime dans la

phrase et il articule le signifié du signe ou l’intenté. Il s’agit ici de la

fréquente allusion à l’intention phénoménologique qui a influencé certains

linguistes, les

auteurs de l’Avant-propos ont cité Hendrik Josephus

Pos. Je pense

que Benveniste va plus loin et sous-entend au « sujet

transcendantal » d’Edmund Husserl. Ce sujet husserlien est une

instance qui ne se constitue que par la phrase, qui n’existe que parce

qu’il construit des formulations prédicatives (sujet-prédicat). Mais les

phénoménologues avec Husserl vont aussi poser une dimension antéprédicative, sensorielle (que Benveniste abordera seulement dans ses

derniers brouillons). Il reste cependant redevable à

la « thèse prédicative » et le « Mitsein » (être ensemble) des phénoménologues. Le sémantique selon lui se

définit par une relation de connexion et de syntagme où le signe devient mot : « livre » n’est jamais

seulement le signe d’un référent, mais participe d’une intention (« je

vous apporte le livre », par exemple), il est

articulé dans un discours adressé à quelqu’un d’autre dans l’acte de

l’énonciation. Benveniste insiste beaucoup sur le fait qu’une activité

de locuteur est requise dans la dimension sémantique. Celle-ci met en action la

langue dans la situation du discours adressé par la première personne « je » à la deuxième personne « tu », la troisième - c’était déjà dans le second tome des Problèmes - se situant hors du discours : « Sur le fondement sémiotique la langue comme discours

construit une sémantique propre, une signification de l’intenté produite par la

syntagmation de mots où chaque mot ne retient qu’une toute petite partie de la

valeur qu’il a en tant que signe

[7]

. »

Cette

conception duelle de la signifiance ouvrant une recherche nouvelle présentée en 1966 devant le Congrès de philosophie de langue

française, est

reprise au Congrès de Varsovie en 1968. Benveniste va insister sur le dépassement de la notion de

signe, du langage comme système, soulignant l’importance de cette double

articulation, à la fois intralinguistique – qui consiste à ouvrir une nouvelle dimension de la signifiance,

c’est-à-dire la dimension du discours distincte de celle du signe –, et translinguistique, qui

va s’intéresser à ce qu’il appelle une méta-sémiotique des œuvres et des textes

sur la base d’une sémantique de l’énonciation. Parfaitement conscient de la nouveauté de ce qu’il propose, qui a toujours du mal à

prendre corps et qui est sans doute par définition inachevé, Benveniste écrit : « Nous sommes tout à fait au commencement d’une

réflexion sur une propriété qui n’est pas encore définissable d’une manière

intégrale. »

[8]

Cette orientation qui traverse la linguistique obligera

à réorganiser l’appareil des Sciences de l’homme

Adossées à son époque et aux travaux des PLG 2, les Dernières leçons semblent poursuivre une réflexion qui s’adresse à ce nouveau continent qu’il

appelait de ses vœux, et dont fera partie le « langage poétique » comme en témoignent ses Notes sur Baudelaire.

Pour plus de commentaires sur

les deux volets de la signifiance, le sémiotique et le sémantique, je vous

renvoie à ma Préface, Je vaux

maintenant développer plus en détail les avancées de Benveniste concernant

l’écriture. Car l’écriture occupe une

place importante dans les Dernières

leçons ; tout

en étant le relais entre les deux pôles de la

signifiance,

l’écriture permet de reformuler la théorisation de ces deux pôles.

Ecriture,

production, engendrement

En

effet, l’écriture devient le levier de cette

capacité qu’a le langage d’être une production et un engendrement. Ces notions ne sont pas à

entendre au sens de la grammaire générative, mais (c’est la raison pour

laquelle je vous ai rappelé l’insistance de Benveniste sur le langage comme l’organisme. Selon Aristote, et sur le

langage dans la découverte freudienne de l’inconscient) dans un sens impliquant la complexité de l’appareil

psychique.

L’écriture, vous vous en souvenez, était

au centre de la réflexion philosophique et littéraire dans les 50 dernières années du

XXe siècle: les travaux de Roland Barthes, Le degré zéro de l’écriture, Jacques

Derrida, La grammatologie et La voix et le phénomène, et, dans le domaine de la littérature, le groupe

Tel Quel avec Philippe Sollers, L’écriture

et l’expérience des limitesde ce dernier, ou encore le nouveau roman. Benveniste ne fait pas référence à

ces

œuvres, mais il est manifeste qu’elles suscitent son intérêt

et que son œuvre en propose une formulation linguistique

rigoureuse.

Il

commence par prendre ses distances avec la conception saussurienne selon laquelle l’écriture est subordonnée à la langue, dont elle ne serait qu’une

sorte de calque. La leçon 8 est très explicite à ce sujet : cette prise de

distance se fait en interrogeant l’acte d’écrire,

l’apprentissage de l’écriture et les types d’écriture constitués

au cours de l’histoire, Benveniste prend soin – de le souligner – qu’il ne cherche pas l’origine de l’écriture. Il me

l’a souvent répété que la question de l’origine n’était pas du ressort de la

linguistique. La leçon 9 l’exprime clairement : ce qui l’intéresse, ce

sont les diverses solutions de la

représentation graphique de la signifiance.

Quelles sont les

représentations graphiques de la signifiance comprise a deux

volets, comme signe et comme discours ? Le signe renvoie à une extériorité référentielle

et porte le signifié. Il s’agira de mettre en question ce qu’il appelle « le rapport on ne peut plus intime qu’a élaboré la

civilisation du livre entre écriture, langue, parole et pensée

[9]

». Les réflexions qu’il fait à ce sujet nous importent d’autant plus à

nous, qui nous posons la question de la possible mise à mort de cette

civilisation.

Benveniste

se donne pour tâche de

décoller parole, écriture et langueafin de comprendre en quoi l’écriture est un système

sémiotique particulier. Ne pas subordonner l’écriture à la langue, tenter de voir, à travers l’histoire de l’écriture et à

travers son apprentissage, en quoi consiste sa particularité. En découplant la parole de l’écriture, pour que celle-ci devienne une « abstraction de haut degré », le locuteur écrivant

s’extrait, en somme, de l’activité verbale, la

convertit en images, et prend ainsi conscience, par cette iconisation de la parole, du fait que son

flux verbal, auquel auparavant il ne prêtait pas attention en tant que tel, se

compose d’unités qui peuvent être décomposées. Cette prise de conscience

s’accompagne, remarque Benveniste, d’un certain nombre de pertes

importantes,

telles que le contact avec la locution, la corporéité, mais présente également des

bénéfices : l’« extériorisation » et la « communication ». En effet, par l’écriture, nos pensées prennent une existence hors de nous ; elles peuvent être connues

d’individus avec lesquels nous n’entrerons jamais physiquement en contact ;

elles peuvent être enfin mémorisées, conservées. Mais au-delà de cette

dimension utilitaire, ce qui

constitue la principale qualité de l’écriture, selon Benveniste, est qu’elle

est la première grande abstraction : « Elle [l’écriture]fait

de la langue une réalité distincte, détachée de sa richesse contextuelle et

circonstancielle », permettant au locuteur écrivant de réaliser que la langue et la pensée sont faits de

mots représentés en signes matériels ou en images. C’est là un premier point.

Benveniste poursuit dans la

leçon 8 en précisant que cette iconisation de la

pensée est la source d’« une expérience unique du locuteur avec

lui-même », et le mot expérience – déjà significativement présent

dans le tome 2

des Problèmes de linguisitique

générale – revient avec intensité pour marquer un moment capital de la constitution

de soi. Le

locuteur – et notamment l’enfant lorsqu’il fait l’apprentissage de l’écriture – prend conscience que ce n’est pas de la parole

prononcée, du langage en action que procède l’écriture, mais

d’un langage intérieur, global, schématique, non grammatical, allusif, rapide,

incohérent, intelligible pour lui seul, et que, partant, la tâche qui lui est assignée

est de convertir cette pensée confuse en schéma

communicable. Cette

tâche qui se présente à tout locuteur écrivant, Benveniste l’appelle « opération de conversion du

langage intérieur et de la pensée dans une forme intelligible aux autres ». La représentation

iconique construit ensemble la parole et l’écriture, l’écriture organise la

pensée et la parole. L’iconisme

n’est donc pas seulement ce qui se trace à l’extérieur, ce

n’est pas seulement l’idée d’avoir à tracer ou l’intention de tracer, l’écriture organise le langage lui-même. L’écriture

est une organisation de la langue, elle construit un

objet externe qui est l’image, mais en opérant cette iconisation elle permet à

l’écrivant de bâtir son langage de manière

plus cohérente. Il est remarquable que ceux

qui écrivent ne se présentent pas de la même façon que ceux

qui parlent sans avoir jamais écrit. Une manière de

discipliner la pensée s’opère par le moyen de l’écrit.

L’idée de Benveniste selon laquelle « [la pensée] va de pair avec l’élaboration de la parole

et l’acquisition de l’écriture » et l’acte d’écrire rejoint ce que

Derrida – qu’il a peut-être lu, mais dont il ne m’a

jamais parlé – appelle l’archi-trace, c’est-à-dire le frayage de l’image mentale sous-jacente au tracé. Pour Derrida le concept d’archi-trace suppose qu’avant de prendre une forme graphique, un état mental organise le flux

de la pensée. C’est bien ce que Benveniste, prenant ses distances avec Saussure pour qui « l’écriture est subordonnée à la langue », tente d’exprimer

dans la leçon 2 en commentant Peirce : « le

signe iconique associe la pensée au graphisme et à la verbalisation », c’est-à-dire les organise, les

associe et les discipline simultanément. Ainsi la

représentation iconique se développerait parallèlement à la représentation linguistique,

ce qui laisse entrevoir une autre relation entre pensée et icône, moins littérale et

plus globale que la relation entre pensée et parole. Benveniste fait l’hypothèse que l’écriture est associée

au langage intérieur, à l’inconscient et à sa force anarchique, à ses défaillances, à ses jeux de langage, etc., comme il avait pu le repérer

en évoquant l’écriture surréaliste et comme en sémiotique les notes sur

Baudelaire.

Il me semble que ces notes des Dernières leçons, interprétées à la lumière de ce

qu’il dit du langage intérieur dans le texte sur l’inconscient, complètent les réflexions sur l’intenté phénoménologique : si l’écriture

accompagne le mouvement grammatical – car

l’intenté phénoménologique sous-entend la prédication –, elle

s’adresse à quelque chose de moins littéral, à des blocs de signifiés qui ne sont pas

encore grammaticalement structurés. Ce langage intérieur du parlant écrivant ne

se limite donc pas à la propositionnalité, il mobilise des

situations oniriques et des états disloqués de la subjectivation, ou

antérieurs à la subjectivation. Ici Benveniste tente d’introduire, dans le concept linguistique, des résonances phénoménologiques et

freudiennes.

Deux

révolutions dans l’histoire de l’écriture, rappelle-t-il, éclairent la double signifiance de la langue (ici Benveniste ne se penche pas sur l’acte d’écrire, mais

sur l’histoire de l’écriture). La première est représentée par les écritures où la double signifiance de la langue est soumise à la découverte d’un graphisme susceptible de

produire la phone en un nombre limité

de signes, ce qui a pour conséquence que le locuteur écrivant doit reproduire non pas le contenu du message porteur d’un événement, mais

la forme linguistique de ce message. Dans les écritures

idéogrammatiques, si le message consistait à

dire « je vous apporte un livre », par exemple, un homme

portant un livre était dessiné, si bien que seul le contenu de la phrase était

pris en considération, pas la phrase elle-même. La

grande révolution s’opérera en Chine, lorsque la formulation linguistique qui

porte l’événement décrit, et non plus l’événement lui-même, sera représentée. Tout en

célébrant le génie des scribes chinois, Benveniste remarque que ce coup de

génie tient beaucoup à ceci que le chinois est

une langue monosyllabique : à chaque mot correspond une syllabe = musique. Cette « chance

linguistique », les Chinois ont su l’exploiter tout en concevant des

signes qui auront pour conséquence de désambiguïser l’écrit.

La deuxième étape de cette iconisation de la

parole – et non pas de

l’événement – par l’écriture est représentée

par les langues polysyllabiques, qui procèdent à une segmentation supérieure

; il s’agit de segmenter, non pas en phone,

en mots simples, mais en syllabes : il en résulte des variantes tels

que le sumérien, l’écriture cunéiforme, l’acadien ou l’écriture égyptienne (Leçon 10). Une étape – jugée décisive par Benveniste – de cette histoire de la représentation graphique est constituée par l’écriture sémitique alphabétique, où un

schéma consonnantique porte le sens, tandis que la fonction

grammaticale revient à la vocalisation. « Le sémantique prédomine dans la

structure sémiotique ; les consonnes priment les voyelles », enseigne

Benveniste et déduit une « prédominance de l’étymologie ou du sémantique

sur le grammatical » (Leçon 11).

L’alphabet grec, en revanche, qui décompose les

syllabes en

consonnes et voyelles, perd le référent sémantique de base, qui se dissout dans une perte de la

référence collective et dans une incitatio à une plus grande inventivité

personnelle dans la construction de la subjectivité de l’énonciation. Cette évolution de l’écriture,

en ne renvoyant pas le locuteur au bloc de signifiant sémantique du message

collectif tel qu’il se trouve dans les textes sacrés, accorde au locuteur une

plus grande liberté d’expression personnelle, dont Benveniste estime qu’elle

aurait pu avoir, jointe aux facilités de traduction accrues, un rôle

déterminant dans le progrès de la liberté et de la laïcité. Plusieurs pistes s’ouvrent à partir de là, qui

restent à explorer.(Leçon 7, Leçon 14)

Un autre élément relatif au rôle organisateur de

l’écriture me semble important. Le fait d’écrire en

chinois, en hébreu ou dans un système consonantique

et vocalique implique une manière spécifique d’être

au monde. Benveniste

le notifie dans la leçon 14, en établissant une ligne de partage assez nette : à l’est, d’une part, la Mésopotamie, l’Egypte et la Chine, où prédomine une civilisation de l’écrit, caractérisée par

le primat de l’écriture, où le scribe joue un rôle central dans

l’organisation de la société ; à l’ouest, d’autre part, en Occident, où

l’écrit est tenu dans un mépris relatif (chez

Homère graphô ne signifie que « gratter ») et ne renvoie pas à des blocs de sens, de sémantique ancestrale.

A peine cette typologie des signifiances

disciplinées par l’écriture est-elle évoquée que, des propriétés nouvelles de

l’écriture se font jour. L’écriture non seulement organise la langue, mais

elle prolonge aussi l’écrit. Un moment nouveau dans la pensée de Benveniste, prend son départ ici.

Benveniste ne s’achemine pas vers un nouveau relativisme linguistique : ce

qui l’intéresse, c’est de comprendre comment l’iconisation

déclenche et affine la formalisation de la langue intérieure. L’écriture (Leçon

12) est un système de signes qui ressemble beaucoup plus

au langage intérieur qu’à la chaîne du discours. Cet enchevêtrement de pensées

confuses dont nous sommes tissés est élaboré dans l’expérience littéraire, qui propose une langue nouvelle, le style, et organise le flux

pré-linguistique en une sorte de mythe personnel. Parce qu’il formule ses propres

mythes, l’écrivain poursuit l’œuvre du scribe, selon Benveniste.

Un acheminement vers la fiction

Le

glissement de sa réflexion qui se déplace de l’écriture comme

auto-sémiotisation grammaticale de la langue vers la fiction, sans minorer le

rôle de la première dans l’élaboration de la seconde, impose qu’on appréhende

la grammaire avec une autre forme d’organisation de la pensée, conduisant à l’invention de nouveaux mots ou de

nouvelles alliances de mots qui deviendront des métaphores, des

condensations métaphoriques.

J’aimerais prendre le

temps d’insister sur ce rôle de la logique

narrative comme composante de l’écriture comprise dans un sens large

d’organisation de la pensée. On en trouve deux exemples dans

la théorie contemporaine, l’une chez les phénoménologues, l’autre chez les psycholinguistes.

Je pense à Husserl et à la place qu’il accorde – avec et par delà la

prédication – à la fiction. Fiktion dont il écrit qu’elle est « l’élément

vital » de la phénoménologie et de toutes les sciences qui traitent de la

vie de l’esprit. Entendons que la fiction « fertilise » les

abstractions en se servant de riches et exactes données sensorielles,

transposées en images claires.

[10]

Les cognitivistes de leur côté ont récemment introduit la narration dans leurs

recherches en scrutant les premières élocutions de l’enfant, , les holophrases.

L’holophrase se présente lorsqu’aux différents babils enfantins succèdent des

mots, par exemple « biberon ». Par « biberon », l’enfant entend : « je veux mon biberon », demande qu’il ne sait encore formuler mais qui est sous-entendue par

l’holophrase. Pour les psycholinguistes, l’holophrase

est donc

bien plus qu’une structure narrative innée (selon les chomskyens), un narratème, un petit récit. Il se cache implicitement derrière le mot, et sera développé en performance plus tard. Autrement dit, les psycholinguistes introduisent la

subjectivité interactive et l’intersubjectivité dans le pré-langage

et supposent donc qu’existe tout un ensemble de mouvements affectifs

pré-grammaticaux mais non dénués de sens – que, pour ma part,

j’appelle sémiotiques – qui se font entendre quand des

troubles de l’acquisition du langage se présentent. Avec Freud, Mélanie Klein et

leurs disciples j’ajoute que l’observation de la relation précoce mère-enfant

révèle un ensemble. Nous parlons en psychanalyse, aussi, de « fantasme

originaire », qui seraient des « narratèmes » dont l’enfant est porteur mais qu’il ne peut pas dire, et qu’il

faut entendre dans le transfère de la cure pour lui faciliter

l’accès au langage. Les psycholinguistes parlent d’enveloppes pre-narratives : quand l’enfant dit « biberon », il importe d’analyser l’enveloppe narrative pour accéder aux mouvements intersubjectivs sous-jacents.

Ces

recherches nous éloignent du champ linguistique auquel se tient l’œuvre de

Benveniste. Si je les évoque, c’est parce que l’extrême polyphonie de sa

théorie du langage, écriture comprise, nous livre une conception de langue –

rare, sinon unique en linguistique – non plus comme un instrument, mais comme

un organisme signifiant, une intersubjectivité dont

dépend la

qualité de vie et sans laquelle le développement du langage

stricto sensu, tel que les grammairiens l’entendent, est impossible.

Parmi

ces trains de pensée qui tissent les Dernières

leçons plus encore que les œuvres publiées (narrativité intérieure,

globalité, expérience etc.) j’évoquerais la créativité spécifique au langage

poétique : elle opère par « le choix et l’alliance des mots ». Cette formulation figure dans des notes manuscrits sur le discours poétique et Baudelaire,

[11]

ou songe aux vers de

Baudelaire ou de Rimbaud, tels : « Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses », « Vaste

comme la nuit et comme la clarté » : « Voilà la Cité, assise à

l’Occident » : - juxtapositions de métaphores qui évoquent un vécu

et comme telles relèvent de l’écriture narrative, mais sans faire fonction de

récits. Des signifiances complexes qu’aucun mot isolé n’exprime sont suggerées

par l’assemblage des métaphores qu’affleurent, rappelant cette « langue

différente de la langue et qui transforme les figures de

la civilisation » dont Benveniste parlait dans la leçon 14 à propos de la poésie

de Rilke. Ici l’écriture est bien l’acte fondateur compris

dans toutes ses extensions, et que linguiste définit comme « la

révolution la plus profonde que l’humanité ait connue ».

Ainsi

s’achève une troisième étape dans sa réflexion sur l’écriture. La première étape consiste dans l’iconisation de la langue : elle permet de comprendre les éléments et les règles du langage ; la deuxième étape reconnaissait que l’écriture est interne au langage. Dans la troisième, l’écriture est perçue comme activité génératrice d’autres langages.

Cette

particularité de l’écriture dans son rapport à la langue renforce aussi une

ultime constatation : la langue et l’écriture « signifient exactement

de la même manière ». L’écriture transfère la signifiance de l’ouïe à la vue, c’est une « parole dans une forme

secondaire ». La parole étant la première, « l’écriture est une

parole transférée ». « La main et la parole se tiennent dans

l’invention de l’écriture’, écrit Benveniste. Le rapport écriture/parole est

l’équivalent du rapport parole entendue/parole énoncée. L’écriture se

réapproprie la parole pour transmettre, communiquer, mais aussi reconnaître

(c’est le sémiotique) et comprendre (c’est le sémantique). L’écriture est

partie prenante de l’interprétance de

la langue. Ce relais de la parole fixée dans un système de signes reste un

système de la parole, à condition d’entendre cette dernière comme une

signifiance susceptible d’engendrements ultérieurs d’autres systèmes de signes.

Jusqu’aux supports numériques, tels les blogs et Twitter…

Quelle

extraordinaire expansion de l’objet langage Benveniste nous invite ici à

penser ! L’écriture est une parole transférée,

la main et la parole se tiennent dans l’invention de l’écriture, tout ce que

Benveniste a glané dans l’écriture va devoir être cherché dans la langue. C’est

comme s’il nous disait : « Ne châtrez pas

votre langage de toutes ces capacités pour la

réduire à un code exsangue. » Ce point de vue de langue comme work in progress le conduit

naturellement à se poser la question de l’illimité, de l’infini, qui trouvera sa réponse dans la leçon 13, à travers une référence du Philèbe au Platon et à sa réflexion sur le nombre, l’illimité et le limité. Comment, à partir de toutes les

capacités que la langue recèle et que l’écriture nous révèle, arrive-t-on à faire

du fini ? Benveniste considère dès lors que le grammairien est semblable au mathématicien, qui tente de

saisir l’infini pour en faire des nombres finis. La capacité des poètes à enrichir la langue par

de nouvelles alliances suggère en effet que celle-ci, comme les nombres, est

infinie. Dans cette même leçon 13, Benveniste insiste sur la capacité de la

langue à coder les sensations,

multipliée par l’écriture, et envisage celle-ci comme expérience de la

sensation.

On

pourrait s’étonner qu’il n’ait pas rapproché cette fascination de l’infini de

la langue et des nombres à la Kabbale, dont les adeptes opéraient de subtils

calculs avec les lettres des textes sacrés afin d’y découvrir un sens caché. C’est

que, même si sa conception de la langue doit sans doute au talmudisme dont il

fut imprégné dès son plus jeune âge, celle-ci s’est construite dans le sillage

de ce que nous appelons l’ontothéologie, c’est-à-dire

la philosophie grecque et la philosophie chrétienne, dont les sciences humaines sont

héritières. Benveniste participe de cet héritage : l’aristotélisme, les modi significandi du Moyen Age, la linguistique renaissante, la linguistique du XIXe siècle, etc. Et la notion d’infini à laquelle les philosophies grecque et chrétienne

accordaient une place prépondérante, sa pratique de linguiste l’a reconnue dans

cette capacité de la langue à se renouveler sans cesse, à travers le poète et

la métaphoricité du langage poétique.

Avant de revenir au mot « THEO» tracé sur mon chemisier, j’aimerais souligner que dans

le tome 2 des Problèmes

de linguistique générale, p. 67 sq, et 79sq., comme dans les textes

sur Baudelaire, Benveniste ne cesse d’insister que la langue n’est ni un système nie une chaîne du

discours, mais production, engendrement, mouvement. Le langage poétique, « tout à l’envers des

propriétés de la communication, parle une émotion que le langage transmet

mais ne décrit pas ». Ainsi le poète fait bien plus que transmettre un message, il « contamine » le lecteur de son langage intérieur, de ses

« impressions musculaires

[12]

» qui « procède du

corps du poète » et imposent une forme d’explosion du langage, de telle

façon que celles-ci ne s’adressent qu’aux

entités qui participent d’une nouvelle communauté, qui n’est pas celle du

pacte social : « il n’y a pas d’institution sociale capable de l’accueillir, abriter,

transmettre. Si ce n’est…. l’organisme du langage, et la linguistique. Cette de

Benveniste qui la considère comme l’universalité elle-même : « La

linguistique est l’universalité, mais le pauvre linguiste est écartelé dans

l’univers. »

[13]

Dans les Problèmes

de linguistique générale, Benveniste parle d’une « subjectivité instante et élusive qui forme les

conditions du dialogue ». (PLG II, p.66) Ces

états de bouillonnement identitaire, de

pré-subjectivité de l’écrivain, je les retrouve dans le deuxième

Heidegger, pas celui de L’être et le temps où le langage est

envisagé comme Rede, comme discours et intersubjectivité, mais celui de L’Acheminement

vers la parole, où le langage est envisagé comme « la Dite », Sage, « ce qui est parlé », et

ouvre vers ce qui n’est pas propositionnel. Méditant des textes de Hölderlin, il fait une brèche dans

l’intenté dans lequel il se situait lui-même antérieurement et parle de ce

qu’il appelle « le venir à la langue ». Il me semble que c’est

ce que Benveniste recherche dans le langage intérieur :

une signifiance qui est un venir à la langue à travers la langue. Cela ne vient pas de nulle part, car il y a toujours le bain de langage où se trouvent l’enfant et l’écrivain, langage qui parle uniquement avec et par lui-même et sa sonorité. Si j’entends des échos de ce deuxième Heidegger chez Benveniste, c’est pour remarquer aussitôt qu’au contraire

Benveniste s’écarte du « laisser-aller » lourdement menacé de devenir

« insensé » au cœur même de l’essence du langage selon le philosophe. Le linguiste, lui, se montre toujours soucieux que cette créativité infinie se rattache à la

syntagmation : il faut que ça puisse se dire, se formuler. Une discipline est nécessaire

dans la composition muette du dit et de l’écrit autant que dans sa

représentation graphique afin que le message soit transmissible. En ceci

Benveniste est tel que je l’ai connu, c’est-à-dire animé

par un immense respect des institutions et des lois et, en particulier, des

lois de la République et de l’éducation, tout en ayant le souci

d’inscrire dans ce domaine un espace de liberté novatrice.

Pourquoi THEO ?

J’arrive maintenant à l’histoire de « THEO », sur laquelle je souhaitais revenir.

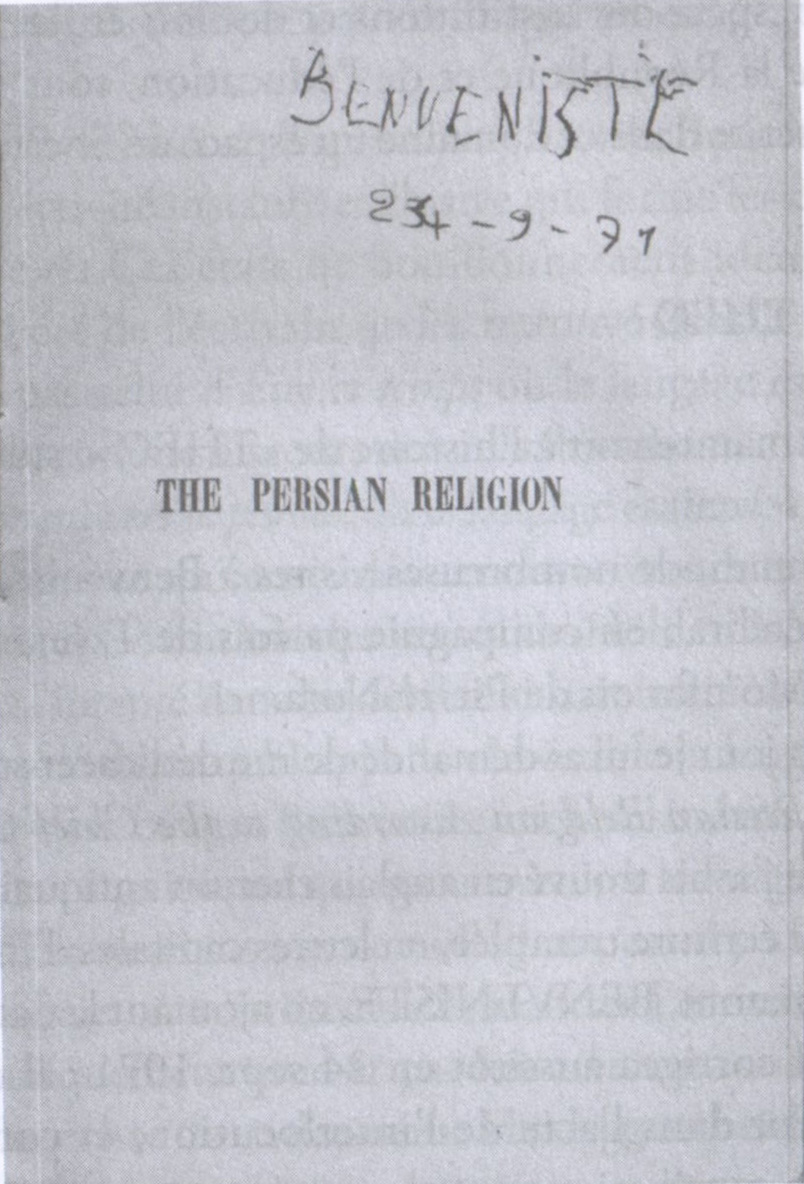

J’avais rendu de

nombreuses visites à Benveniste après son accident cérébral, en compagnie parfois de Tzvetan Todorov, Djafar

Moïnfar ou Pierre Nora.

Ainsi un jour je lui ai demandé de me

dédicacer son premier livre, The Persian Religion According to the Chief

Greek Texts (1929), que j’avais trouvé en anglais chez un antiquaire

orientaliste. D’une écriture tremblée, en lettres capitales d’imprimerie, il

écrivit son nom, E. BENVENISTE, en ajoutant la date 23 sept. 1971, qu’il

corrigea aussitôt en 24 sept. 1971 : il demeurait donc présent dans l’acte

de l’interlocution, et conservait la notion du temps. En 1971, le numéro spécial de la revue Langages sur « L’Epistémologie de

la linguistique », dirigé par moi, lui fut dédié : « Hommage à Emile Benveniste » – ce dont il

s’est réjoui. Avec Pierre Nora (directeur

de la Bibliothèque des Sciences humaines chez Gallimard), nous lui apportâmes aussi

l’édition du deuxième volume de ses Problèmes

de linguistique générale. En 1975, un recueil conçu par Nicolas

Ruwet, Jean-Claude Milner et moi-même sous le titre Langue, discours, société. Pour Emile Benveniste lui fut

consacré au Seuil. Il l’accueillit avec plaisir. Bien sûr ces lectures

étaient fatigantes, et sans doute en appréciait-il davantage l’existence même

plus que les détails.

Mes

visites par la suite se sont espacées, et je ne l’avais pas vu depuis un moment

quand en 1975 je reçus une lettre de sa sœur. Son frère, m’écrivait-elle, souhaitait

me revoir. Il n’avait plus alors la possibilité de s’exprimer par la parole, mais

il le lui avait fait comprendre en touchant mon nom sur une liste qu’elle lui

avait présentée.

Je me rends donc à cette invitation et

le trouve serein, quoique de toute évidence désireux et impatient de me

communiquer quelque chose d’important. C’est du moins ainsi que j’interprète

les signes énigmatiques qu’il trace du doigt sur mon chemisier, provoquant chez

moi une certaine gêne. Pensant qu’il souhaite boire ou manger, je lui tends une

feuille, sur laquelle il écrit le mot « Theo ». Je n’en obtins rien

de plus et notre échange s’arrêta là.

Pendant longtemps l’énigme de

ce mot tracé sur mon chemisier puis sur une feuille me préoccupa, j’étais

certaine qu’il recelait un sens, mais sans parvenir à l’identifier. J’ai mis

longtemps à refouler l’événement et je n’y ai plus songé, jusqu’à ce qu’Irène

Fenoglio me sollicite pour écrire la Préface aux Dernières leçons. C’est en me repenchant sur son parcours

biographique et intellectuel, depuis l’école rabbinique jusqu’aux réflexions

sur l’expérience trans-linguistique du poète qui crée un langage

nouveau, que j’ai acquis la conviction que ce « THEO » représentait justement

l’infini de la signifiance qui s’actualise dans la rencontre entre deux corps,

dans l’intersubjectivité dont le fonctionnement est explicité dans les Problèmes

de linguistique générale. Pour simplifier en une formule : la signifiance. La signifiance universelle se

réalise dans la rencontre entre deux corps qui parlent. Le corps

apparaît moins dans les travaux publiées de Benveniste, il l’est davantage dans les Dernières

leçons, en filigrane, et il est présent dans le Baudelaire : « la musculation, les sensations du poète qui cherche

un langage », la rencontre de deux corps qui peut se dire… à

l’infini.

J’ai acquis la conviction que le mot « THEO » était le

signe de cette res divina qui pour

les scoliastes est l’infini du monde. Il aurait écrit

« YAHVE », peut-être, s’il ne s’était détaché intellectuellement du

judaïsme pour devenir, en tant que linguiste, l’héritier du continent

ontothéologique gréco-latin. J’en suis restée là après avoir achevé ma préface.

C’est à la faveur d’une autre

sollicitation que ma réflexion s’est poursuivie. En

octobre 2013, Marc-Alain Ouaknin, écrivain et philosophe dont j’ignorais alors

qu’il était également rabbin, m’invite à parler de

Proust sur France Culture, dans l’émission matinale Talmudiques. Après l’émission, il s’approche

et me confie : « J’ai lu votre Préface au

texte des Dernières leçons de

Benveniste, et je sais pourquoi Benveniste a

écrit THEO. »

Comme, curieuse de son interprétation, je l’interroge, il argumente :

« Vous dites que Benveniste s’est détaché du judaïsme, c’est certainement

vrai, mais il est impossible qu’il n’ait pas conservé la mémoire de ses études

talmudiques à l’école rabbinique. Or dans les interprétations

talmudiques de la Torah, et

notamment dans le Talmud babylonien Yoma

54A

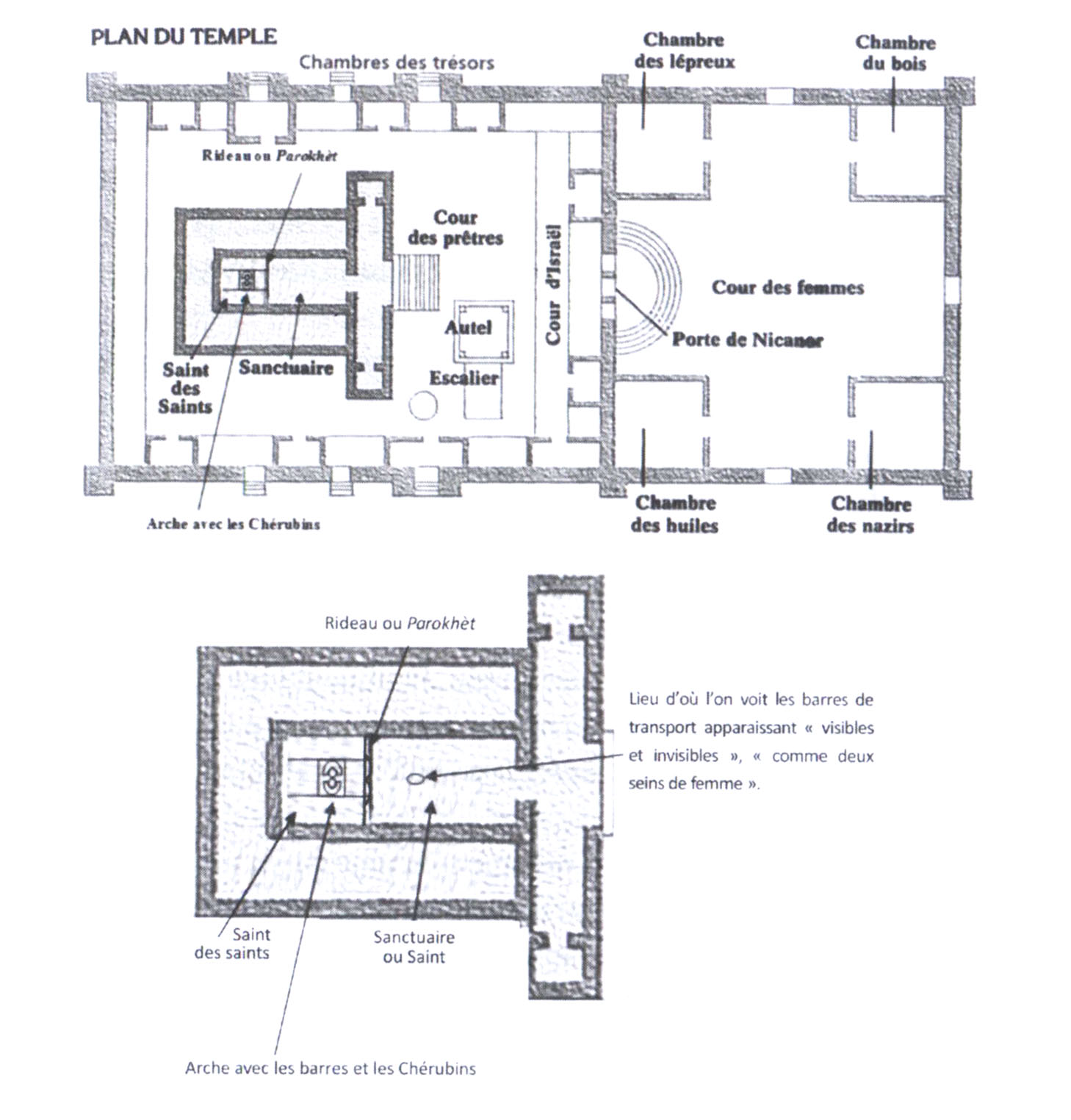

[14]

, il est enseigné au nom

de Rav Yehouda que la transcendance du divin se manifeste en une image

érotique, « comme deux seins de femme » qui apparaissent, « visibles et

invisibles » sur le rideau qui, dans le temple de Jérusalem, séparait l’espace

appelé Saint du Saint de celui appelé Saint. Ouaknin m’expliqua plus

précisément que « toujours cachées par le rideau (parokhèt), les barres pouvaient coulisser dans les anneaux placés

aux quatre coins de l’arche et être poussées contre le rideau pour apparaître

alors «comme deux seins de femme». Enseignement que le Talmud met en relation

avec un verset du Cantique des cantiques : « Mon bien-aimé est un sachet de myrrhe, il repose entre mes seins. »

Marc-Alain Ouaknin ajoute que dans ce verset du Cantique, l’expression « mes seins » est dit en hébreu shaddaï, expression qui est aussi l’un

des noms de Dieu. Et de conclure : «J’en déduis que le THEO que Benveniste a

tracé sur votre chemisier n’est autre que ce nom shaddaï. » Le jeune Ezra, comme tout élève de l’école rabbinique,

même s’il ne connaissait pas précisément ce texte de Yoma 54A, ne pouvait ignorer, selon lui, le double sens du mot shaddaï. Le souvenir de jeunesse de

Benveniste, qui s’origine dans la tradition juive elle-même serait ainsi revenu

dans sa vision du langage où l’infini et le corporel font jeu commun.

Marc-Alain Ouaknin m’adressa ensuite une lettre

reprécisant le jeu dynamique des barres avec le rideau tel qu’il est commenté

dans ce texte Yoma 54A, accompagné

d’un document décrivant le Saint des saints et l’arche d’allience avec ses deux

barres de transport.

[15]

Loin d’être inconvenant, le geste de

Benveniste était lié à son histoire, dont peut-être il avait voulu me

communiquer le sceau. Je suis

d’autant plus convaincue désormais que l’enseignement religieux qu’il a reçu enfant

doit être pris en compte lorsqu’on étudie sa perception du langage et cet

intérêt prononcé qu’il a marqué dans ses derniers textes pour la créativité

infini de la signifiance.

La

France et l’Europe, comme l’ont écrit Arendt et Tocqueville, sont la seule civilisation à

avoir rompu le fil de la tradition, avec la sécularisation, l’émancipation des

hommes et des femmes par la liberté de penser. Mon travail personnel, mon

expérience de femme, théoricienne et d’écrivaine s’inscrit dans cet humanisme

sécularisé. Désormais nous sommes de l’autre côté du rideau, mais le

rideau est ouvert et nous sommes libres d’interpréter l’irreprésentable. Il nous revient d’opérer cette transvaluation de la

tradition pour ne pas imputer notre conception du langage de ses toujours vivantes et infinies potentialités.

L’œuvre de Benveniste fut interrompue

brutalement par son accident cérébral. Je n’ai jamais cru que ses facultés intellectuelles

étaient tout entières annihilées, mais désormais mon sentiment est qu’il n’a peut-être

jamais cessé de poursuivre en pensée cette œuvre toujours et encore en chemin à

travers nos lectures. Il n’est pas impossible que sept ans durant, il n’a songé

à ses conceptions de la signifiance, que sa langue intérieure s’écrivait sans

le dire et qu’il a voulu tracer dans le cœur d’une jeune femme venue d’ailleurs

l’innommable, l’interminable si énigmatique, pour le transmettre.

JULIA KRISTEVA

DISCUSSION

Jean-Claude Coquet : Je trouve que ton exposé est non

seulement très argumenté, mais en même temps très convaincant ; je

pense qu’Irène et moi nous nous retrouvons parfaitement dans ce que tu as dit.

Une chose, cependant, que tu n’as pas dite peut-être et sur quoi tu aurais pu

insister, c’est la relation d’interprétance.

J. K. : Le mot est dans mon texte, je ne l’ai pas dit peut-être ; mais les

mouvements de la signifiance par le truchement de l’écriture constituent l’interprétance.

J.-C. C. : Tu as très justement fait valoir le

problème de l’infini et à partir de la relation d’interprétance on peut

retrouver ce schème : l’écriture étant le maillon formel, matériel, en quelque

sorte, à partir duquel on interprète la parole, de la parole on remonte à la

langue, de la langue on remonte à la société et à partir de la société on a des

ouvertures sur l’Être et en particulier sur l’infini, dont

tu as très justement parlé. Donc je pense que tu as eu tout à fait raison de

faire valoir ce passage du singulier au total. THEO, c’est tout de

même une figure du totalisant et l’intérêt aussi de ton témoignage, c’est

qu’on y voit un personnage très diminué, c’est entendu, mais capable de faire

une sorte de démonstration de ce que peut être l’intersubjectivité et en

particulier de l’intercorporéité, parce que le fait de

tracer sur ton corps interne de la transcendance, c’est allier la corporéité

et le transcendantal. Donc c’est une magnifique conclusion, si l’on

peut dire, pour la vie de Benveniste d’avoir réussi à conjuguer, d’une manière

factuelle mais très émouvante et éprouvante, ce qui faisait le nœud de sa

pensée. Tu as très bien fait valoir tout cela et nous t’en remercions.

J. K. : J’ai voulu « augmenter » la notion d’interprétance

par l’idée d’engendrement, pour aller vers l’infini,

dans la capacité de la langue de créer à l’infini. Benveniste parle

d’un auto-engendrement qui me parait participer de l’interprétance. Mais le terme d’interprétance peut avoir le

désavantage de clore la langue qui s’interprète, « en vase clos », alors que le thème d’auto-engendremant, du fait

que l’écriture crée de nouveaux sémantèmes et de nouvelles relations au corps, ouvre

la dimension de l’infini.

J.-C. C. : La relation

d’interprétance, c’est quand même une chaîne :

interprétant/interprété, interprétant/interprété, etc., il n’y a pas de clôture.

J. K. : A propos de THEO, est-ce que c’est la

totalité ? Je

me considère comme très leibnizienne dans l’interprétation de

la religion. Je

pense à cette vision du divin chez Leibniz non pas comme une totalité, mais

comme infini qui insiste dans chaque unité, qui l’impacte ; de telle sorte que l’unité

en est habitée : c’est la monade. Il n’y a pas d’unité

sans que l’infini y insiste. C’est ce que j’entends dans les pages

des Dernières leçons que je viens de commenter : chaque unité signifiante est susceptible d’engendrer une chaîne

infinie de significations, d’interrelations, etc. Ce que Ouaknin

signale à la fin du texte qu’il m’a envoyé, c’est

qu’il y a une espèce d’intertextualité entre la notion hébraïque de divin et la

notion gréco-latine de la transcendance infinie. THEO renvoie à « vision », et il y a

une racine grecque, thea, qui renvoie à la visibilité. Ouaknin dit que, peut-être, dans le fait d’écrire THEO, Benveniste invite à rendre visible l’infinie interprétance de la langue : la

reconnaître et à la partager. Plutôt que de se

perdre dans une contemplation, d’amorcer des pratiques de mises

en acte linguistiques où cet infini se partage et insiste dans le corps social.

Ce n’est pas le Gelassenheitheideggérien, ce n’est pas l’ek-stase mystique. C’est la vision qui, en

misant sur la communicabilité, sur le partage, conduit davantage à une

position, dans le monde : créativité translinguistique, éducative, philosophique,

esthétique…

J.-C. C. : Encore une chose, tu as effleuré le

problème des notes sur Baudelaire. Ces notes font apparaître qu’il distingue un

monde, celui de la communication, de ce qu’il appelle un ultra-monde, un

autre monde, une autre réalité, et là, c’est encore une façon de faire

valoir la notion d’infini. Baudelaire sert de référence pour faire

apparaître combien on peut nourrir poétiquement la notion d’infini.

J. K. : Quand Benveniste dit que la poésie de Baudelaire procède du corps

du poète et des impressions

musculaires, c’est du langage sensitif qu’il parle : la poésie

recrée un autre monde, non conventionnel, hors

de la communauté. Les signifiants poétiques proviennent des

singularités spécifiques de chaque sujet, sont illimités en nombre et, de ce fait, le langage poétique change d’instrument, comme le voulait Rilke. Mais cet autre monde pour

lequel ce nouvel instrument est créée, c’est aussi le nôtre, c’est un monde en plus. Maintenant (c’est mon dada

actuellement), les astrophysiciens, ou

plutôt les cosmologistes, qu’il n’y a pas qu’un univers, mais des mondes où le temps et l’espace

sont à cinq, six ou dix dimensions… Et au

lieu de parler d’un univers, ils envisagent un « multivers ». Des

multimondes. Le monde de Baudelaire n’est peut-être ni le

mien ni le

vôtre, mais chacun est invité à y accéder : un polymorphisme inhérent à

la capacité linguistique est ainsi esquissé, ouvrant à des libertés plurielles.

N’est-ce pas extraordinaire de placer les linguistes à cet endroit stratégique,

comme témoins et incitateurs de cette liberté plurielle ! Le moins que

l’on puisse dire, c’est que nous sommes loin du compte, on ne va pas assez loin

sur le chemin qui nous est ainsi ouvert.

I. F. : Je voudrais insister – et

cela prolonge ce qu’a dit Jean-Claude – sur le vivant de ce que nous propose

Benveniste. Lorsque l’on va dans le détail d’un de ses articles pour comprendre

et approfondir ce qu’il dit sur un point précis, on oublie cette ampleur

vivante de l’activité de Benveniste, et je vous remercie, Julia, d’avoir réussi à faire apparaître cette attention qu’il portait à

tout ce qui se passait, y compris sur le plan littéraire.

J. K. : Merci, Irène, d’avoir été sensible à cela. Je pensais, en venant voir les

jeunes linguistes qui sont autour de vous, que je me devais de partager avec

eux la crainte qui est la mienne de voir le métier de linguiste devenir parchemineux, de se

réduire à une

peau de chagrin étriquée, fiable. Je sais, la spécialisation et

les outils techniques exigent de mettre au second plan cette dimension – disons : théorique - que les grands

linguistes que j’ai connus, que ce soit Benveniste ou Jakobson, avaient nécessairement. Ils étaient innovants dans leur discipline parce qu’ils étaient en contact avec le corps érotique et politique, et avec l’histoire. C’était important pour les étudiants et les jeunes

chercheurs – à leur tour - d’entendre comment la

langue vit à des moments clés du tissu social, et de construire leur

théorie en conséquence.

Dominique Ducard : Vous avez évoqué le texte

de 1969, « Sémiologie de la langue », et sa

conclusion quelque peu énigmatique qui appelle à une translinguistique

méta-sémantique fondée sur la sémantique de l’énonciation. Jean-Michel Adam est

revenu sur ce texte, il n’y a pas très longtemps, et il situe ce qu’il appelle son « analyse textuelle des discours » dans le prolongement de cet appel, il cite également

la poétique de Meschonnic, la linguistique du discours de Barthes et votre sémanalyse.

Mais, en fait, il faudrait renverser

le jeu chronologique ou d’influence, car à mon sens lorsque Benveniste dit cela dans la conclusion de

son article, il pense directement à vous puisqu’il reprend un terme que vous utilisez

dès 1968. Je

pense donc qu’il est très proche à ce moment-là de

ce que vous dites, et que chez Benveniste il y a une double postulation, il y a

le grammairien comparatiste qui recherche des relations, des systèmes, et puis

il y a la référence, la psychanalyse, la phénoménologie, la poésie, et

donc une dualité que l’on voit quand on lit ses textes. Et s’il y a

double postulation : c’est qu’il y a un nœud, il y

a ce mouvement de la pensée-corps dans la langue que Benveniste essaie de

traduire dans sa théorisation.

J. K. : Je vous remercie d’avoir rappelé cette diachronie et cette

dualité. En donnant quelques exemples de mes

échanges avec

Emile Benveniste, j’essayais de montrer, sans le dire explicitement, comment Benveniste se montrait

attentif à un certain nombre de choses qui me

travaillaient, que ce soit la signifiance – le

mot même de signifiance dont il me disait que peut-être le père de Paulhan l’avait utilisé, alors que pour moi, le terme ne venait pas du tout de Paulhan, mais des modi significandi des sémioticiens du Moyen Âge –, le spho_a ou la question du géno-texte

et du phéno-texte, ou encore de la chora sémiotique (que je devais détailler dans ma Révolution du langage poétique, 1974). Benveniste était à l’écoute de ces

tatonnements dans lesquelles j’évoluais pour écrire ma thèse, j’en ai perçu des

échos dans la conférence dont vous parlez, que j’ai entendue à

Varsovie. J’avais l’impression qu’on était dans un laboratoire bicéphale. J’ai

eu la chance de travailler avec deux grands professeurs très différents, lui et

Roland Barthes, mais qui avaient en commun de considérer

leurs élèves comme des égaux, ils écoutaient le développement de la jeune pensée

sans désirer qu’elle prenne le même chemin que la leur.

De fait, Benveniste m’avait téléphoné au

début du mois

de janvier, quelques jours avant qu’on lui fasse ce vaccin contre la grippe qui l’a conduit dans l’état que l’on

connaît. Il lisait Recherches

pour une sémanalyse, cela l’intéressait et il m’avait dit qu’il voulait

en parler : « On passe les vacances et nous en parlerons après », m’avait-il dit.

Marie-Christine Lala : Je suis frappée par cette permanence

d’une profondeur de pensée et par une persévérance dans l’être. Je reprends une

phrase du Manifeste

que vous avez évoqué, La révolution d’abord et toujours, une

petite phrase que l’on pourrait mettre en exergue à tout ce que vous avez dit : « Car en définitive nous avons besoin de la liberté,

mais d’une liberté calquée sur nos nécessités spirituelles les plus profondes,

sur les exigences les plus strictes et les plus humaines de nos chairs, en

réalité ce sont toujours les autres qui ont peur que l’époque moderne ait fait

son temps, la stéréotypie des gestes, des actes, des mensonges de l’Europe

accomplit le cycle du dégoût. » Benveniste vous a-t-il parlé

de ce texte concernant le discours poétique et Baudelaire ?

J. K. : Non. Mais je lui parlais de Mallarmé, parce

que je préparais ma thèse sur lui et Lautréamont. En réalité, je finissais ma thèse de troisième cycle sur le roman et je lui parlais beaucoup du fait que la structure profonde de la narrativité n’était pas binaire, mais

transposait dans unités du discours l’acte grammatical : SVO. J’avais déjà

écrit cela, il me restait de soutenir. Et je mentionnais aussitôt la thèse d’Etat que j’allais faire sur Mallarmé, parce que cela me paraissait être

une coupure radicale avec mon structuralisme sémiologique antérieure, fût-il

syntaxico-générativiste. Or dans les notes sur

Baudelaire, Benveniste justifie le fait de s’intéresser à ce poète en disant qu’il l’a choisi c’est parce qu’il est

le dernier à écrire dans le langage de la poésie classique, avant la révolution mallarméenne. Benveniste a donc pris comme objet de sa nouvelle recherche l’ancêtre, celui d’avant la coupure et chez qui, le linguiste peut analyser des formes plus traditionnelles de l’art

poétique, plus généralisables.

Mais ce que vous me dites tous les deux me

fait comprendre comment je me suis éloignée de la linguistique – bien que je ne l’aie pas

fait de manière programmatique, intentionnelle. Il me semble que malgré tout je ne m’en suis

jamais tout à fait éloignée. Par exemple, lorsque dans

les premières pages de mon livre sur Proust j’analyse

le passage sur la madeleine, en détaillant aussi bien des mots (étymologie, sonorité,

polysémie), que des métaphores, que la structure syntaxique des

célèbres phrases proustiennes emboîtées à satiété, et que je glisse du sensible

au narratif et à la philosophie du temps et du désir ; ou, d’une autre façon, quand j’analyse le discours de mes patients sur le divan, en cherchant de repérer comment dans les associations

libres de cet homme-ci, de cette femme-là afflux des signes linguistiques qui

signalent régression, angoisses, perte d’identité, parfois catastrophe , ménageant

de psychose… J’ai le sentiment de continuer à pister la double signifiance qui n’est

pas de la linguistique formelle, mais agit, vit ou s’effondre dans la vraie vie de la langue.

Clemilton Pinheiro : Si j’ai bien compris, vous nous

avez fait part de deux réflexions, l’une sur la double

signifiance, et l’autre sur l’écriture. Ces

deux réflexions doivent-elles rester séparées ou bien faut-il mettre en relief

le rapport entre elles ?

J. K. : Je ne vous ai pas cité la position de Benveniste qui

ouvre son cours, mais elle affirme explicitement que « la nature

signifiante de la langue », c’est-à-dire sa double signifiance, commande toutes les fonctions qu’elle

peut assumer

[16]

. Je

souligne « commande toutes les fonctions », autrement dit la culture

même des êtres parlants que nous sommes se trouve déterminée par cette double

signifiance de la langue. On comprend que la conception de la langue que Benvensite propose est tellement vaste, par ce qu’elle est très profonde, de telle sorte qu’il ne veut pas qu’il y ait quoi que ce soit de transcendant, ni Dieu, ni réalité en dehors du champs du langage

pour les humains que nous sommes. Le référent lui-même n’est pas extérieur,

il entre dans la langue par l’intersubjectivité et toute la culture est en germe dans

la langue.

Pour montrer cette découverte, le linguiste ne dit pas : il y a les écritures et

puis après la langue. Il dit : l’écriture a formé la langue dont elle fait partie, la langue se développe avec l’écriture et cette co-présence,