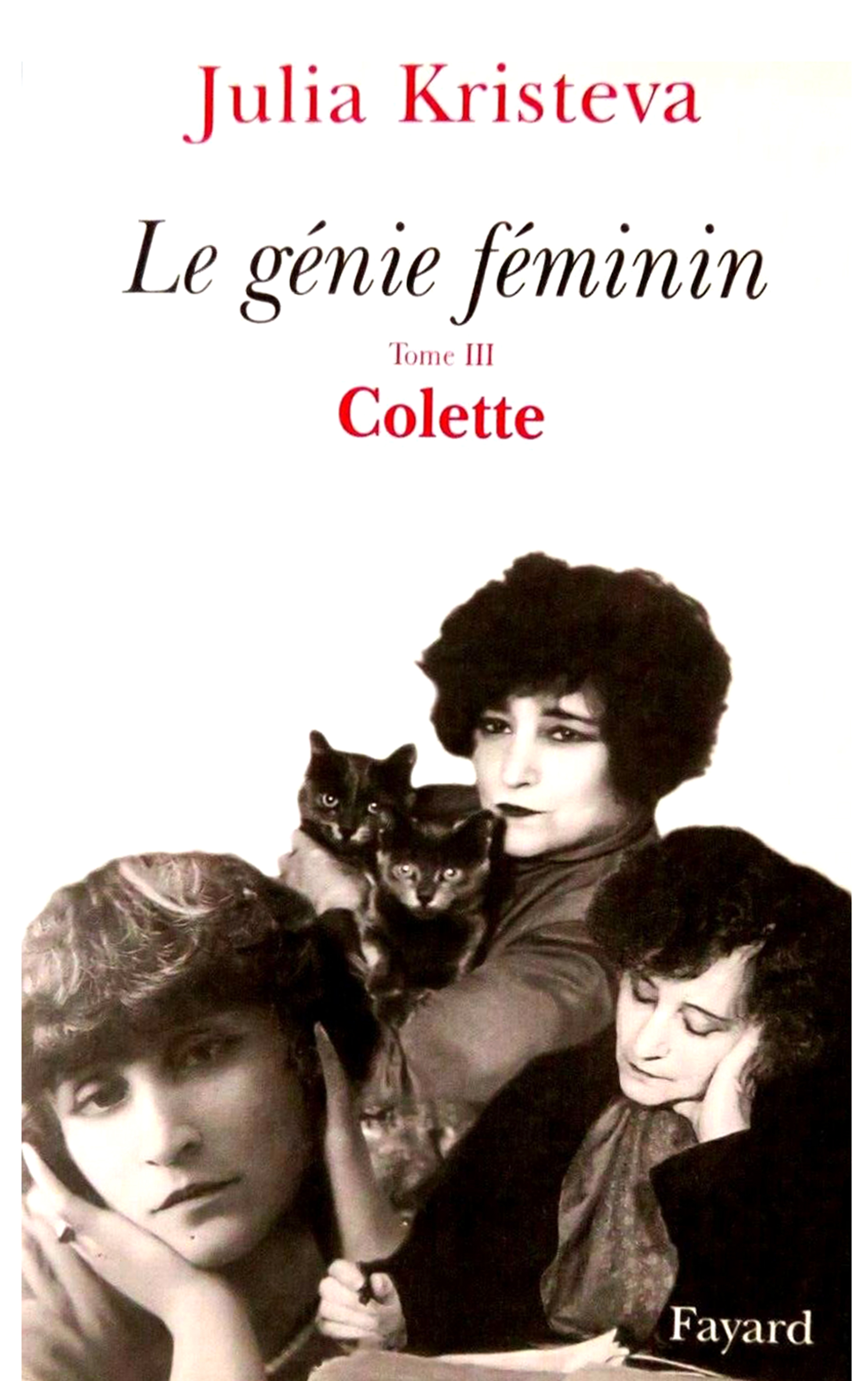

Colette

Écrire

toujours, entre Balzac et Proust

Le Génie féminin, tome

3 : Colette

(extrait)

Julia Kristeva

« Le style,

c’est presque toujours le mauvais goût de nos devanciers, à dater du jour où il

nous devient agréable »

« L’écriture

est un dessin, souvent un portrait, presque toujours une révélation. »

« [...] la

réussite est moins affaire de pensée que de rencontre de mots. Signes errants

dans l’air, parfois les mots, appelés, daignent descendre, s’assemblent, se

fixent... Ainsi semble se former le petit miracle que je nomme l’œuf d’or, la

bulle, la fleur : une phrase digne de ce qu’elle a voulu décrire. »

9.1.

« Balzac ardu ? Lui, mon berceau, ma forêt, mon voyage... »

La

Maison de Claudine évoque la bibliothèque familiale,

« pièce maçonnée de livres », dans laquelle le « Balzac

noir » de Sido, grande lectrice, occupait une place privilégiée entre un

« Voltaire jaspé » et un « Shakespeare olive ».

L’édition Houssiaux des œuvres de Balzac que

possédait la famille, et dans laquelle il n’était pas interdit de fureter,

devint, pour la petite gloutonne, une « jungle inépuisable ».

Colette la remplaça par un Houssiaux II après son

premier mariage, auquel succéda un Houssiaux III qui

l’accompagna jusqu’à la fin de ses jours. A ceux qui s’étonnaient qu’elle pût

citer Balzac de mémoire, Colette répondait : « [...] il faut s’y

prendre tout petit »,

en faisant allusion à ces pages de Claudine à Paris où l’héroïne aime se « réchauffer aux titres connus des bouquins, et rouvrir de temps en temps

le Balzac »,

nostalgique de ces volumes qui « cachent entre leurs feuillets des miettes

de goûter ».

Dans Claudine en ménage, l’auteur

raconte s’être régalée de « pêches âpres, qu’[elle] déguste à plat ventre,

sous le grand sapin, un vieux Balzac entre [s]es coudes ».

On ne saurait trouver meilleure illustration du sentiment qui lie Colette à

l’auteur de La Comédie humaine : elle

associe à la joie de lire les plaisirs de bouche — plaisir des plus archaïque,

lien maternel s’il en est — et qu’elle apprécie plus que tout ! A Balzac, et à

lui seul, elle consacre non pas une mais quatre études substantielles.

Au fil de son œuvre, elle n’évoquera pas moins de cinquante-cinq personnages

balzaciens.

Retenons, dès 1910, cette coquetterie

appuyée de la Vagabonde, après un long passage sur l’acte d’écrire :

« Il faut trop de temps pour écrire ! Et puis, je ne suis pas Balzac,

moi... »

Et en 1947, à l’automne de sa vie, l’humble soumission de Colette qui, en fait,

se hisse à la hauteur du plus grand : « J’ai la longue habitude de

croire Balzac sur parole, de l’accompagner partout où il lui plaît de me

conduire. »

Entre les deux, un « balzacien génie du mensonge » possède Taillandy,

personnage qui transpose Willy dans La

Vagabonde. Et cet aveu de Bertrand de Jouvenel rappelant que leurs amours à Rozven pendant l’été 1921 se sont déroulées autour de

Balzac, et notamment de sa nouvelle Le

Chef-d’œuvre inconnu. D’un bout à l’autre de

son parcours, Colette se reconnaît un seul maître, sans expliquer en profondeur

cette élection. Mais elle nous laisse deviner, sur le fond de ce compagnonnage,

les ambitions secrètes de son œuvre.

Qu’admire-t-elle chez Balzac ? Très

spontanément, elle aime son sens du « détail », en se flattant de le

lui emprunter : la description d’une fleur, d’une courbe d’épaule, la notation

d’un rouge sanguin (couleur qui la séduit aussi dans les œuvres de son ami

peintre Christian Bérard), l’évocation précise de douze bracelets, ou encore

cette « fidélité française, éprise des bois précieux et durables, de la

profonde ciselure, des soieries » : au gré de tels « détails »,

c’est d’abord une époque qui revit, une ville avec sa topographie, un corps

avec ses passions ; pourtant, avec eux et au-delà, Colette contemple la

beauté idéale des sens. Si la jeune Colette s’est moquée d’un Balzac qui

écrirait « mal »,

l’écrivain confirmée rend, à la fin de sa vie, un hommage vibrant au réalisme

magique du maître : « O détails, ingénieux autant que puérils, on ne

me fera point rougir de vous, accommodements, féminins à l’extrême, et vous,

pendule et vases ! Joyau infléchi selon la courbe de l’épaule, monogramme

étincelant caché dans la cocarde d’une jarretière, camélia épinglé au col,

répété à la ceinture, puis à mi-jupe, puis sur l’ourlet, camélia sans qui la

robe n’aurait point de sens... ”Allons, bon ! s’écrie Balzac, voilà

les trois cents chèvres de Sancho !” Il se moque, mais se garde de

supprimer la fleur. Il compte, sur la chair ambrée de Josépha Mirah, douze bracelets de perles à chaque bras. Je les

compte avec lui, et j’y goûte la sérénité, la lucidité transmises par un écrivain

qui ne craignit jamais, à décrire le fin et même le

menu, de se rapetisser. »

Et encore : « Quand il nous introduit dans la chambre où mourra,

coupable d’y avoir aimé, la Fille aux yeux d’or, nous ne pouvons pas ne pas

nous écrier : “Le beau gîte pour y enfermer deux amants et un

crime !” Cramoisi, blanc, ponceau à bouffettes noires, çà et là de l’or,

la flamme des cires, aux murs une mousseline des Indes qui se fait rose en

glissant sur une tenture rouge, Christian Bérard n’aime rien autant aujourd’hui

que ces couleurs sanguines. Je les aimai avant lui, et si le destin me donnait

— encore une fois, rien qu’une — de déménager afin de goûter le plaisir

d’emménager, n’irai-je pas prendre, dans ma vieille édition Houssiaux,

les conseils de Grindot, le plus hardi des

architectes-décorateurs de 1847 ? »

Comme dans une hallucination, ce goût du

détail textuel se substantifie en culte de l’objet réel — qui devient alors un fétiche —, quand il ne vire pas à l’adoration de tel bibelot ayant

appartenu au grand homme. Ainsi Colette la lectrice se double-t-elle d’une

collectionneuse qui aime à raconter comment sa marraine, la générale Désandré, lui avait légué l’« épingle

de cravate de Balzac ». Ce don, qui transite par l’amour de sa marraine

pour Sido, et par les carrières militaires de son parrain et du capitaine

Colette, est très symboliquement perdu à la mort de l’amputé. « Une sorte

maligne de désordre » serait entrée dans la maison des Colette au décès du

père. Et, comme par hasard, au moment même où l’on découvre que ce dernier n’a

rien écrit, on constate que l’épingle de cravate de Balzac est perdu !

Papa disparaît avec l’épingle de cravate

de Balzac ! On a souvent lié l’expérience littéraire de Colette à l’échec

paternel, que la fille se devait d’effacer. Maintenant, on sait que s’y ajoute

un second défi, bien plus gigantesque et inséparable du premier :

retrouver « l’épingle de cravate de Balzac ». L’écriture balzacienne,

dégustée jusque-là comme un goûter maternel, se serait-elle transmuée, sous la

double paternité du Capitaine et de Balzac, en autorité principale, manquante

et à restaurer ? Toujours est-il que Balzac fournit à Colette l’athée la

seule et unique occasion de se reconnaître une « religion de [s]on

adolescence, guide de [s]on éducation première ».

Dans sa troisième édition Houssiaux, l’œuvre de

Balzac joue pour elle le rôle d’une « Bible » façon Sido. Garantie de

bon goût littéraire et remède contre le mal-être, elle éveille la mémoire des

casse-croûtes appétissants et celle de quelques fleurs tout droit sorties du

Temps : « Un Houssiaux fait à ma mesure, marbré

noir et rouge [...] excellent contre la fièvre, souverain contre certains

romans qui “viennent de paraître”, contre ceux qui postulent un prix. Chez moi

il est indemne de miettes de pain et de croûtes de gruyère, mais pas toujours

sauf d’un vieux pétale de rose ou d’une raide pensée sèche qui ressemble à

Henri VIII. »

Pourtant, la séduction maximale de Balzac

réside, selon Colette, dans l’admiration que cet écrivain voue à la créature humaine,

« qu’elle soit chargée de crime ou, de par sa grâce, innocente de tout ».

Avec les « détails » et en se glissant en eux, c’est la coexistence

des contrastes dans les êtres humains et la folle violence de leurs passions

qui attirent Colette, bien plus que le tableau des luttes sociales et des

drames farouches du capital dans lequel est supposé exceller l’auteur de La Comédie humaine. Pour s’en persuader, il

suffit de citer, parmi les cinquante-cinq héros balzaciens évoqués par Colette,

outre sa préférée Valérie Marneffe qui a droit à un

article particulier, ceux qu’elle mentionne au moins quatre fois : Lucien

Rubempré, le baron de Hulot, Philomène de Watteville et Paquita Valdès. Mais on y trouve aussi le docteur Rouget, la duchesse de

Langeais, le colonel Chabert, le cousin Pons, Zambinella-Sarrasine...

Aussi divers que possible, ces personnages

retiennent l’attention de la fille de Sido parce qu’ils sont des

« créatures vigoureuses, fortes de leur sève, de leur vraisemblance

pathétique ».

Aucune mention n’est faite du Père Goriot, ni d’Eugénie Grandet qui séduisent

d’habitude l’imaginaire populaire. Colette leur préfère Lucien de Rubempré, non

pas tant pour son ascension sociale que parce que « ce jeune homme si beau

[...] de surcroît se voulait poète »,

et qu’elle songe « aux quatre lignes qui devaient sauver Lucien de

Rubempré » (elles sont contenues dans la première lettre « qui flaire

comme baume » et que Marie-Louise-Anaïs (Naïs) de Nègrepelisse a envoyée à

Lucien en réponse à sa longue épître) ! Sans surprise, un écrit révélateur

de la passion amoureuse que suscite l’ex-Lucien Chardon, fils du pharmacien

d’Angoulême, fixe l’attention de notre auteur. De même, le baron Hulot,

« ruine solide et dégradée »,

ne l’impressionne que comme jouet des amours féminines. Quant à Vautrin, il

est, à ses yeux, un expert en mascarades : tantôt faux abbé, Carlos

Herrera coiffé d’un papier graisseux sous sa perruque,

tantôt redoutable bandit comme Jacques Colin qui « tue, pille, puis entre,

comme on prend le froc, dans la police ».

Mais ce sont les femmes de Balzac qui, par

leur érotisme sournois et d’une implacable cruauté, captivent l’auteur de La Chatte. À travers elles, Colette lit

dans la Comédie humaine une

exploration de la sensualité monstrueuse, notamment féminine, qui serait le

véritable moteur de l’ascension bourgeoise tout autant que des rites

sophistiqués des aristocrates.

Les noms propres de ces passionnées

semblent lui importer plus et autrement que les brèves descriptions dont

Colette les entoure : ils apparaissent sous sa plume comme des emblèmes,

des condensés universellement transparents, et donc inutiles à développer à

l’intention des profanes. Dans les histoires souvent sanguinaires que Balzac

leur attribue, Colette se contente de prélever, une fois de plus, seulement

quelques détails apparemment anodins, bien français, mais tous révélateurs

d’une impitoyable pulsion de mort qu’elle appelle une « perdition ».

Philomène de Watteville est une cousette, une

brodeuse (comme Colette ?) qui vit dans l’ombre de sa mère (la baronne de Watteville, dévote et despote, impose à sa fille une sévère

éducation religieuse), mais cache sous son apparence frêle un « caractère

de fer » et « plus d’un Belzébuth dans sa peau ». La jeune fille

sage s’éprend de l’avocat Albert Savarus et brûle

d’une jalousie infernale pour le personnage féminin d’une nouvelle dont Savarus serait l’auteur, « L’Ambitieux par amour »... De tous ces imbroglios qui tissent un

« roman dans le roman », Colette ne retient que la passion refoulée (sic) de Philomène la brodeuse pour...

une héroïne imaginaire, et qui s’exaspère dans un acharnement criminel contre

l’auteur (homme) de la nouvelle : « Toutes les refoulées, les fomentatrices furent, sont encore de grandes

couseuses. Philomène de Watteville brodait

infatigablement des pantoufles ».

[...] « ténébreuses jeunes filles du XIXe siècle, étouffées dans l’ombre maternelle et

tirant l’aiguille... Balzac vous épie. « “A quoi penses-tu,

Philomène ? Tu vas au ras de la raie...” Trois points de trop sur le tracé

de la pantoufle qu’elle destine à son père, et Philomène de Watteville va livrer sa préoccupation profonde et criminelle... Mais elle défait les trois

points qui dépassent la raie et se remet à ourdir, dans l’invisible et le

périlleux, la ruine d’Albert Savarus. »

Madame Marneffe,

quant à elle, est décrite comme une « petite beauté potelée et bien

française », « toute charme et perdition ».

Colette se complaît dans les détails de l’habillement et de l’ameublement style

« dix-huit cent quarante-sept », dont l’opulence résonne comme une

métaphore fatale et suggère (mais uniquement aux lecteurs de La Cousine Bette) les charmes et les

menées diaboliques de cette « Laïs de Paris », qui incarne chez

Balzac le type de la « courtisane mariée ». Aucune allusion chez

Colette aux vicieuses stratégies de cette « fausse femme comme il

faut », complice de la cousine Bette dans sa vengeance contre les Hulot et

plus particulièrement contre sa trop belle cousine, Adélaïde Hulot. Plus qu’à

la chute de la maison Hulot ou à la déchéance de Hector Hulot, père débauché et

amant trop prodigue, c’est à sa jeune maîtresse Valérie Marneffe que va l’intérêt de Colette — et il est admiratif. Aucun recul, nulle

condamnation de Valérie — cette fleur du mal sur le pavé parisien dont la

séduction perverse mène le bal de la vengeance. Entre son misérable employé de

mari dont elle attend la mort, son amant brésilien dont elle accepte

« toutes les exigences », et le père Hulot qu’elle détruit, Valérie Marneffe est, pour Balzac, « un diable qui a pris des

jupes ». Colette, elle, n’en retient que le goût élégant d’une Valérie

artiste en séduction : pour atteindre son but, Madame Marneffe n’a pas besoin d’armes machiavéliques, une rose entre ses seins suffit pour

« faire baisser les yeux à tous les hommes âgés de moins de trente-cinq

ans ».

Sous sa plume, la perversité de Valérie Marneffe (le

personnage) se résout en prouesse d’écriture (de l’auteur : Balzac). Et

Colette ne relève, de ce déferlement des passions, que l’art du styliste qui

sait charger un détail visuel du lourd non-dit psychologique — qu’elle-même choisit précisément de

nous épargner.

La

Fille aux yeux d’or a droit à un peu plus de révélation

criminelle : brièvement, Colette rappelle la liaison de Paquita avec Henri

de Marsay, et surtout l’amour à mort qui l’attache à

sa demi-sœur, la marquise de San-Réal. Elle néglige la société secrète des

Treize hommes « assez forts pour se mettre au-dessus des lois » qui

fascine Balzac, et passe sur le sadisme des amours de Paquita Valdès avec de Marsay. C’est la volupté mortelle entre les deux femmes

qu’évoque Colette avec une extraordinaire parcimonie dont la précision est à la

hauteur de l’intensité passionnelle : « Je rêve de la lutte où la

marquise de San-Réal déchire le merveilleux corps de Paquita, la Fille aux yeux

d’or... »

« [...] la Fille aux yeux d’or marque de ses mains sanglantes la soie

ponceau, la mousseline blanche d’une retraite amoureuse où jamais aucune homme n’était entré... »

Parce qu’elle sait de quoi elle parle, et que sa langue est en adéquation avec

cette « retraite » rouge et blanche d’entre deux femmes qu’aucun

homme n’a visitée, Colette sait être aussi juste que Balzac, et plus concise

que lui ! Mais ne fallait-il pas qu’il la précède pour que, de tous les

feux allumés de cette sensualité dantesque en pleine France bourgeoise, Colette

pût retirer quelques charbons brûlants, quelques « vrilles de la

vigne » enflammées, comme elle sut les tresser ?

Succinctement, accompagnés de lapidaires

vignettes, les noms des personnages

balzaciens interviennent dans l’écriture de Colette comme pour ouvrir, sous

l’apparent classicisme et la pudeur de ses propres textes, l’abîme des passions

que son œuvre suggère en condensé, mais que le génie de Balzac avait exploré en

abondance. Il nous faut reprendre Balzac en « inter-texte »,

évoquer en perspective la complexité de Valérie Marneffe et de Paquita Valdès, pour que les « vrilles de la vigne » propres à

l’art de Colette déplient toute leur monstruosité qu’elles ne manquent jamais

de transmettre au lecteur, mais distillée et camouflée sous une décence trop

retenue. Revendiquée moins comme caution stylistique (malgré leur goût commun

du détail) que comme parenté dans la descente aux enfers, l’œuvre de Balzac

joue le rôle d’un « fanal rouge », à côté du « fanal

bleu ». Colette agite son Balzac tel un signe de reconnaissance qu’elle

adresse à tous ces explorateurs hardis de l’insoutenable, sous une apparence de

légèreté, que sont ses lecteurs à elle. Y compris ceux qui s’ignorent comme

tels mais se prennent pour des campagnards bucoliques ou pour des émules du

vicieux Willy, et à la confrérie desquels elle appartient aussi, sous ses

masques de grosse mangeuse, de belle jardinière ou d’ingénue libertine.

On ne s’étonnera donc pas qu’à la fin de

sa vie, Colette se soit s’interrogée sur le mystère de l’homme Balzac, et sur

l’énigme du beau. La jeune lectrice, en admirant la puissance de l’auteur, le

génie du détail, le maître de l’enfer amoureux, avait négligé le contexte de « la

douloureuse fécondité d’un écrivain traqué, ses déboires de financier,

d’imprimeur et de planteur d’ananas ». Tardivement, Colette désire

découvrir l’homme et sa vie : « à présent,

c’est cet homme que je cherche, l’éclat de son rire, sa lèvre rebordée [...]

dites-moi comment Balzac fut poursuivi, trahi, mal aimé ».

Elle accepte tout de lui : la robe de chambre tachée d’encre et de café,

l’intoxication qui « laboure un corps d’homme d’assis, trop longtemps

assis »... tout, sauf — signe suprême de leurs amours !

— madame Hanska : « j’écarte du grand homme cette dame slave... »

Sans doute mûrie par sa propre trajectoire

littéraire, Colette reconnaît en Balzac celui qui sait accompagner et dépeindre

les hommes en proie à leurs passions, mais en évitant la solitude divine d’un

pur désert, qu’il remplace par une comédie humaine — forcément humaine. Et

Colette de souligner, à la gloire de Balzac, ces seuls mots tracés par le

maître : « Le désert, c’est Dieu sans les hommes. »

Puis, ayant découvert, dans son troisième Houssiaux acheté chez les bouquinistes, les annotations

d’un précédent lecteur, Colette s’étonne que ce dernier ait inscrit un point

d’interrogation à côté de cette courte phrase de Splendeurs et misères : « Les sens ont leur beau idéal. » N’est-ce pas précisément la beauté de tous ces

monstres — Lucien, Paquita, Vautrin, Coralie, Louise de Bargeton et d’autres — qu’éclaire pour nous la Comédie de Balzac ? C’est bien parce que la déviance humaine est sublime que

l’humanité est comique : mais il faut être Balzac pour capter, dans un

détail, le beau idéal des sens infernaux. En suivant le maître à la trace, dans la

cartographie de ces perditions, n’est-ce pas ce que Colette cherche elle aussi

à faire ? ne prétend-elle pas qu’elle possède Balzac « cadastralement » ?

« J’aurai vendu des fermes, changé de maison, perdu mon argent :

Balzac est mon domaine inaliénable. »

Plus « inaliénable » donc que la maison de Sido qui, elle, fut

perdue, vendue, transformée ? Pour Colette qui a compressé le temps en espace

sensible, cette humble, cette prétentieuse fidélité cadastrale à Balzac

l’idéal, à ce Balzac au désert impossible, est l’aveu le plus intime de son credo littéraire. Au-delà du jardin de

Sido, c’est la topographie de Balzac qui aimante l’écrit de Colette.

Jamais mentionné à ma connaissance par

Colette, Le Chef-d’œuvre inconnu occupe

cependant, dans le culte qu’elle voue à l’écrivain, une place d’autant plus

révélatrice que ce texte programmatique n’est pas sans résonances avec

l’esthétique propre à notre romancière. C’est au cours de sa relation avec

Bertrand de Jouvenel, dont nous avons vu l’importance pour cette

cristallisation qui devait mener le génie de Colette à Sido,

que les deux amants lisent le texte de Balzac : « C’est en ce temps

[1921] que Balzac devint un sujet de conversation entre nous, et combien

important ! C’est elle [Colette] qui me fit goûter cette nouvelle

prodigieuse : Le Chef-d’œuvre

inconnu, extraordinaire leçon d’autodestruction d’une œuvre, si elle est

trop souvent remise sur le métier. » Le thème de l’autodestruction

que Jouvenel, tout à sa propre histoire, choisit de privilégier dans la

nouvelle, n’est pas le seul. Balzac y développe surtout une esthétique de la

forme vivante, influencée par Hoffmann, Diderot, Delacroix et Théophile

Gautier, qui met en scène la rivalité entre la vie et l’œuvre. Non

seulement cette préoccupation, comme nous l’avons vu, sous-tend l’écriture de

Colette dans son ensemble, mais elle se trouve au cœur de son expérience

biographique et romanesque au début des années 1920. Comment ne pas imaginer

que la coalescence que Colette cherche entre l’expression verbale et le monde

sensible, entre la littérature et la chair du monde, ne trouve pas un écho

vibrant dans les digressions de Fernhofer qui, dans Le Chef-d’œuvre inconnu, appelle à

briser « la première apparence » pour « descendre » dans l’« intimité de la forme » et saisir ce « rien »

qui est la « fleur de la vie » ?

Le vieux maître est si amoureux de son tableau de La Belle Noiseuse qu’il interdit à quiconque

de le voir. Passant outre son amour pour Gillette, le jeune Nicolas Poussin

propose celle-ci comme modèle à Fernhofer, obtenant

en échange le droit de voir le chef-d’œuvre. Balzac oppose ainsi l’érotisme

réel (de Nicolas Poussin avec Gillette) à l’enthousiasme esthétique (que Fernhofer éprouve pour son portrait de Catherine Lescault, dite la Belle Noiseuse) :

comme Colette elle-même, qui oscille entre son lien réel avec Bertrand de

Jouvenel, d’une part, et le monde imaginaire de Chéri et du Blé en herbe,

de l’autre. De la personne réelle ou de la créature imaginaire, qui doit

l’emporter ? Nicolas Poussin (comme Colette ?) semble vouloir

concilier les deux : il cède cependant aux élans du vieil artiste, en

privilégiant la jouissance de l’œuvre. Avant de s’apercevoir que le vertige

esthétique de Fernhofer est destructeur : ne subsiste

du prétendu chef-d’œuvre qu’un chaos de couleurs d’où n’émerge « un pied

délicieux, un pied vivant ».

En définitive, l’œuvre ne serait-elle qu’un aimable et dérisoire fétiche, tel

ce pied de femme, qui flotte sur une « lente et progressive destruction » ?

Serait-elle une jouissance à jamais inconnue, illusoire ? Illusion à laquelle seules la simplicité de Gillette et la modération bien

française de Poussin, en équilibrant par le plaisir érotique les convulsions

démoniaques du génie, peuvent se soustraire ?

Voilà le dilemme balzacien dans lequel

Colette plonge le jeune Bertrand, en s’attribuant, bien sûr, le rôle mâle des

artistes, et en faisant jouer au fils de son mari le rôle... de Gillette ou de

la Belle Noiseuse, au choix ! Fernhofer finit par brûler sa toile avant de se donner la

mort. Bien loin d’une telle métaphysique absolutiste de la création, Colette —

qui devait plutôt s’identifier à Nicolas Poussin, vu par Balzac — se réserve le

droit de faire de sa vie elle-même une œuvre, tout autant que d’insuffler dans

son œuvre la chair même de la vie.

Enfin, c’est toujours dans Balzac que

Colette découvre le personnage d’Antonia Chocardelle,

« une femme aimable encore et malchanceuse », qui tient un « cabinet de lecture

[…] commerce convenant à dame seule », et dont notre auteur préconise de

ressusciter la pratique pendant l’Occupation ! Démarche « politique » qui propose la lecture, et celle de Balzac

de préférence, comme unique remède contre le désespoir national ? Ou aveu

discret de cette métamorphose qui devait mener l’« amoureuse

Colette » à sa solitude cosmique et néanmoins balzaciennement habitée par cet « amour de lire » qui conduit à l’« amour du livre »,

le seul qui vaille ?

9.2.

Proust ? « Comme dans Balzac, je m’y baigne... C’est délicieux... »

Colette vénère Balzac, mais plus

explicitement encore, c’est à son contemporain Marcel Proust qu’elle voue une

grande admiration : belle reconnaissance de proximité, sinon de complicité.

L’enfance, la mémoire, le temps sensible, et maints écrits consacrés à l’auteur

d’A la recherche m’avaient laissé

deviner, au-delà des flagrantes différences entre Colette et le « petit

Marcel », une forme de gémellité mystérieuse qui me semblait hisser Proust

à la hauteur de Balzac dans le panthéon colettien —

quand j’ai découvert, tardivement, que ce rapprochement avait été fait par

Colette elle-même. Au cours d’une conférence de M. Paul Reboux sur le thème « Comment ils écrivent : de Marcel Proust à Jean

Cocteau », le critique s’adresse à Colette et lui demande de parler de ses

confrères. Après quelques hésitations (Colette répugne à se couler dans le rôle

du critique, ce « coupeur de têtes » dit-elle), elle accepte de

s’exprimer sur Proust :

« Colette :

« […] J’ai une espèce de passion pour tout ce qu’a écrit Marcel Proust,

pour presque tout ce qu’il a écrit... Comme dans Balzac, je m’y baigne... C’est

délicieux... (Longs applaudissements).

Paul

Riboux : Mais la longueur de ses phrases ne vous

gêne pas ?

Colette : Non. Et pourquoi me troublerait-elle ? C’est une onde particulière. Il

faut être bon nageur, quelquefois... Mais c’est affaire aux lecteurs d’aller

jusqu’à Proust et non pas à Proust d’aller aux lecteurs... Ils y viendront

bien... (Nouveaux applaudissements). »

Cet enthousiasme, qui s’est affermi avec

les années, fut pourtant loin d’être immédiat. Colette rencontre Proust dans le

salon de Mme Arman de Caillavet (née Léontine Lippmann) et se retrouve très

vite mêlée à diverses intrigues mondaines qui faillirent du reste la brouiller

avec l’écrivain. En effet, Anatole France, amant de Mme Arman de Caillavet,

n’est pas insensible aux charmes de Colette, tandis que Willy, de son côté,

tente de séduire la belle-fille de Mme de Caillavet, Jeanne Pouquet.

Mme de Caillavet en avertit Colette. A son habitude, Willy plaisante en

déclarant que cette révélation risque de faire perdre la vue à sa femme. Proust

propose les soins d’un oculiste. Mme de Caillavet exige la rupture avec les

Gauthier-Villars, peu après la grave maladie de Colette… Une première lettre de

Colette à Proust date de cette période (vers mai 1895 ?). La jeune femme

écrit visiblement sous la dictée de Willy : elle critique la façon de

Proust de lire des extraits de ses « Portraits de peintres » chez

Madeleine Lemaire (« Il ne faut pas les abîmer comme vous le faites en les

disant mal, c’est malheureux »), loue le jeune homme d’avoir déceler chez

Willy un talent qui n’en est réalité qu’un génie propre au seul Proust « [vous]

aviez si nettement vu que, pour lui [Willy], le mot n’est pas une

représentation mais une chose vivante ») et termine par cette phrase

lourde d’insinuations homosexuelles et bisexuelles : « Car il me

semble que nous avons pas mal de goûts communs, celui de Willy, entre autres. »

La première mention, anonyme, de Proust

par Colette l’écrivain, se devine sans mal dans Claudine en ménage : la jeune héroïne rencontre chez la

« mère Barmann » (Mme Arman de Caillavet)

un « jeune et joli garçon de lettres ». Colette l’avait d’abord

qualifié de « jeune youpin de lettres », expression que Willy, plus

prudent que sa femme, s’était fait une obligation de corriger.

Proust, écrivain débutant, couvre Claudine/Colette de compliments maladroits,

surchargés d’allusions aux muses hermaphrodites, et chante son âme de Narcisse,

« emplie de volupté et d’amertume ». « “Monsieur, lui dis-je

fermement, vous divaguez. Je n’ai l’âme pleine que de haricots rouges et de

petits lardons fumés.” Il se tut, foudroyé. »

La franche ironie de Colette, qui ne

manque pas de trahir sa sourde hostilité, s’estompe cependant au cours des

années : des thèmes et des personnages communs apparaissent dans les

œuvres de Colette et de Proust, avant que ne s’affirment une poétique complice,

sinon commune, et une admiration réciproque.

1901 : Claudine à Paris se découvre un cousin, prénommé Marcel :

aucun rapport avec Proust l’écrivain, si ce n’est que ledit cousin est

homosexuel et fascine la jeune femme comme s’il était son double ! Marcel

va l’accompagner jusqu’à La Retraite

sentimentale (1907).

1902 : Colette raille Mme Arman de

Caillavet, alias Mme Barmann, dans Claudine en ménage — on la retrouvera sous les traits de Mme Irène

Chaulieu dans L’Ingénue libertine en

1909. Proust s’inspire de la célèbre égérie d’Anatole France pour créer le

personnage de Mme Verdurin, dès 1908. En effet, le

« clan » Verdurin se définit dès le début

par l’exclusion des gêneurs, ce qui

n’est pas sans rappeler les « ruptures entre Mme de Cavaillet et les Gauthier-Villars ainsi

qu’avec Proust lui-même.

1903 : Rose-Chou, un personnage de Claudine s’en va, serait inspirée de

Jeanne Pouquet, la belle-fille de Mme Arman de

Caillavet. Proust l’utilisera lui aussi pour créer Gilberte.

1904 : Colette publie les premiers Dialogues de bêtes au Mercure de France.

Sous le masque des animaux, elle y fait « exsuder » « goutte à

goutte »,

dit-elle, une sensibilité profonde, plus intime que celle des Claudine, et y explore un

« plaisir » « vif, honorable », un « devoir envers [s]oi-même », « de ne pas parler d’amour ». Cet

être sensible, au carrefour de l’enfance et de l’animalité, Proust l’appellera

un « moi profond », dans le Contre Sainte-Beuve, qu’il entreprendra

entre 1908 et 1910, sans jamais l’achever (le volume sera publié en 1954).

1908 : Les Vrilles de la vigne mentionnent, en baie de Somme, la forêt de

Crécy — « à la première haleine » de ces bois, « mon cœur se

gonfle », « un ancien moi-même se dresse... »

Serait-ce ce même « moi profond » esquissé dans les notes non publiées

de Proust la même année ? Il inventera la lignée nobiliaire des de Crécy,

et le personnage d’Odette de Crécy en 1910-1911.

1913 : Du côté de chez Swann paraît le 14 novembre. Dans une lettre datée

du 28 novembre, Proust écrit à Louis de Robert que, « quant à Mme de

Jouvenel […] j’ai la plus grande admiration pour elle », et, à la fin

du même mois, il réitère : « Je lui trouve un immense talent. »

1917-1918 : Colette publie Les Heures longues, où elle livre ses

impressions de voyages (faits en 1915) à Venise et à Rome. Proust, qui avait

découvert l’Italie avec Ruskin et visité Venise avec sa mère en 1900, écrit à

Colette une lettre d’éloges.

Croisements fortuits ? Échos

diversement apprivoisés par les deux auteurs, mais qui sont des lieux communs

d’une même société, d’une même culture ? Sans doute, et il est impossible de

repérer lequel des deux auteurs détient la primauté de telle ou telle

invention, tant leurs pistes sont parallèles, quoique tracées par un génie

spécifique et généreux dans ses inimitables développements. Toutefois, les

dates semblent indiquer que Colette aurait une longueur d’avance dans la

plongée sensorielle et infantile qu’elle amorce dès les Claudine. Proust, quant à lui, expose, détaille et médite cette

mémoire involontaire avec une plus vaste culture et un souffle haletant, moins

soucieux de dignité cosmique que de compromissions identitaires. Par ailleurs,

tandis que l’auteur de Sodome et Gomorrhe débusque l’infantile comme un secret caché, souvent obscène, et qui ne se livre

qu’« involontairement » (au point qu’on a

pu, fort abusivement, le comparer à l’inconscient freudien), Colette, pour sa

part, n’est apparemment jamais sortie du paradis infantile et se baigne en

permanence dans sa réconfortante et prétendue pureté.

On peut cependant s’interroger sur cette

présence immédiate de l’enfance chez Colette : lui est-elle vraiment aussi

« naturelle » qu’elle l’affirme ? ou bien n’est-ce qu’une

trouvaille venue à point nommé dans sa « recherche » à elle, face aux

épreuves d’une vie conjugale dont l’érotisme n’était pas de tout repos ?

D’autant que l’univers de Montigny, de la maison de Claudine et de Sido,

s’élabore progressivement, préservant ce bonheur passé comme une « autre

scène » aux antipodes et en contrepoint de la vie parisienne. J’ai déjà

indiqué que ce mythe de l’écriture-enfance sous l’égide de la déesse Sido s’est

élaboré grâce à une exploration des fantasmes, puis de la réalité

incestueuse : l’inconscient chez Colette ne reste pas refoulé, il est

souvent abréagi dans un passage à l’acte pervers qui ne se fige pas en passion,

mais favorise au contraire la sublimation. Néanmoins, si l’infantile de Colette

est bel et bien lui aussi « recherché », il n’est ni coupable ni

transgressif, et c’est cette innocence (païenne, utopique, féminine), cette

soustraction à la Loi mais non au « scrupule », qui le distinguent de

la mémoire toujours quelque peu « maudite » de Marcel Proust.

C’est en 1919, à la sortie de Mitsou, que

l’auteur déjà connu de Sodome et Gomorrhe,

qui obtiendra le prix Goncourt en cette même année pour A l’ombre des jeunes filles en fleurs, écrit sa désormais célèbre

lettre à Colette, dans laquelle il avoue qu’il a pleuré « en lisant la

lettre de Mitsou ».

Jusqu’à la fin de sa vie, malade, admiratif et ironique comme à l’accoutumée,

Proust maintiendra le contact épistolaire avec Colette, tout en regrettant de

ne pouvoir cultiver le lien social avec la baronne.

« A dater de Mitsou »

(1919), comme dit Colette, les deux écrivains échangent leurs livres, tandis

que les lettres de Colette se font à leur tour élogieuses,

quoique moins effusives, comme le veulent le style et le caractère de la fille

de Sido. « Ah ! si je pouvais seulement avoir la veine qu’on sorte un

Marcel Proust pour mes vacances. »

Proust n’est pas en reste : « C’est moi qui suis fier d’être décoré en même temps que l’auteur du génial Chéri [...]. Vous savez bien que l’admirateur c’est moi, et que l’admiré c’est

vous » — non sans ironiser sur les occupations mondaines de Mme de

Jouvenel : « Quand vous en aurez fini avec tous vos châteaux de

Bretagne, de Corrèze, de partout... »

Colette reprend l’avantage : début juillet 1921 elle lit Le Côté des Guermantes II, suivi de Sodome et Gomorrhe ; et « toutes

les nuits Jouvenel retire doucement de dessous de moi, habitué, votre livre et

mes lunettes. “Je suis jaloux, mais résigné”, dit-il. [...] Personne au monde

n’a écrit des pages comme vous sur l’Inverti, personne ! » Suit un

aveu qui fait de Proust un rival, non plus de Sidi, mais de Colette elle-même,

et ô combien supérieur : « Je vous fais là une louange orgueilleuse,

car si j’ai voulu autrefois écrire sur l’inverti une étude pour le Mercure, c’est celle-là que je portais en moi, avec l’incapacité et la paresse de

l’en faire sortir. »

Enfin, la lettre révèle l’admiration de Colette pour le style de Proust qui

sait écrire le sexe en « végétal » et en « animal » (comme

Colette le fait elle-même, d’une tout autre façon) : « Qui oserait

toucher, après vous, à l’éveil lépidoptérien,

végétal, ornithologique, d’un Jupien à l’approche

d’un Charlus ? »

A lire cet échange de plus près,

l’analyste y déchiffrerait la suprême infidélité que Colette inflige à son

époux : Sidi plaisante, sans se douter qu’il a raison d’être jaloux de

Marcel Proust, de son écriture, de son monde d’invertis. Colette

« couche » en effet avec le texte de Sodome et Gomorrhe et cherche la version féminine de la « race

maudite ».

Faisons un pas de plus : a-t-on remarqué

que la relation avec son beau-fils, Bertrand de Jouvenel, vient à la suite de

cette lecture de Du côté de Guermantes,

et de Sodome et Gomorrhe ?

L’infidélité à Henry de Jouvenel-Sidi avec Proust précède donc celle que

Colette va consommer avec Bertrand, et qui la conduira à La Maison de Claudine, puis à Sido.

Colette laisse entendre à son confrère l’existence de Bertrand — comme pour

s’excuser d’être mère ? ou bien, au contraire, pour suggérer qu’après

avoir lu Sodome et Gomorrhe, elle

s’apprête à son tour à habiter des contrées aussi dangereuses et

transgressives, quoique tout autrement ? « Je pars le 12 avec une

famille bariolée d’enfants Jouvenel, une fille que j’ai faite, deux autres qui

me viennent d’ailleurs et qui sont charmants. »

Proust ne lui avait-il pas pris ses fleurs à elle pour décrire les

homosexuels ? A son tour, Colette s’avance au plus près des races

maudites, ose comme il ose, mais à sa façon de femme, de mère...

Ce n’est qu’une hypothèse, mais tel

pourrait bien être le fantasme, sans doute inconscient, qui se noue entre Mitsou, Chéri/Sodome et Gomorrhe/Le Blé en herbe, La Maison de Claudine : un

miroir de ressemblances et de différences, de modèles réciproques, de

compétitions et de libertés. A l’homosexualité de l’un répond l’inceste

mère-fils chez l’autre. Jusqu’à la fin de sa vie et bien après la mort de Proust,

Colette continuera à fouiller dans ses noms de fleurs à lui, en croyant prendre

en défaut son savoir botanique (alors que c’est elle qui, pour une fois, se

trompe sur l’« aigremone eupatoire » !), non sans admirer — encore ! — le style de

son complice : « “Fleurs de lys en lambeaux” c’est plein de grâce. »

On pourrait donc mettre sur le compte

d’une influence proustienne l’éclosion de la figure maternelle, Sido, dans

l’œuvre tardive de Colette : son analogue dans l’œuvre de Proust serait la

grand-mère qui vient hanter le narrateur.

Il est vrai que Colette relit les lettres de sa mère Sidonie-Colette pour

« en extraire quelques joyaux » et écrire La Naissance du jour ; il est vrai également que la première

épigraphe de ce livre est empruntée à Proust : « [...] ce “je” qui

est moi et qui n’est peut-être pas moi ».

Puis Colette la remplace par une autre, indépendante de Proust et qui est,

comme les épigraphes de Stendhal, complètement inventée :

« Imaginez-vous, à me lire, que je fais mon portrait ? Patience :

c’est seulement mon modèle. » En dépit de la dette qui la liait au

« jeune garçon de lettres », a-t-elle su qu’elle avait, de son côté,

retrouvé son propre temps perdu ? A sa façon personnelle, et sans le

formuler, comme l’aurait fait Proust, dans des tournures à la fois

philosophiques et rêveuses, mais dans un saisissement qui demeure lucide au

cœur même des intensités sensibles : sobre, clairvoyant, voire

prémonitoire ? Depuis les effusions infantiles et bucoliques des Claudine, depuis la perception profonde

que laissaient entrevoir les Dialogues

des bêtes, depuis l’« ancien moi-même »

des Vrilles de la vigne qui égrenait

déjà « les instants d’or de ce beau jour lent et pur »

et qui donnaient en primeur l’avant-goût du « pur temps incorporé »

que Proust n’énoncerait que dans Le Temps

retrouvé…

L’éclosion de Sido s’est donc réalisée par

un mouvement transgressif d’appropriation de l’infantile, qui passe en outre

par l’expérience de l’inceste.

Que la lecture de Proust ait été un encouragement dans cette audace sexuelle,

la lettre de Colette à l’auteur de Sodome

et Gomorrhe écrite en juillet 1921 le laisse entendre. Mais que sa voie à

elle, vers cet infantile auquel s’abouche la perversion, soit toute différente,

proprement féminine et spécifiquement colettienne,

l’œuvre ultérieure de l’écrivain va le démontrer. Elle l’avait déjà écrit dans Chéri (1920), qui précède sa liaison

avec Bertrand, et que Proust a trouvé « génial » ; elle va le

mettre en acte, car telle est la nécessité de sa logique inconsciente, de son

voyage personnel mû par la lecture de Sodome

et Gomorrhe et engagé dans une compétition avec le « petit

Marcel ». A côté des figures maternelles incestueuses, telle Léa (1920) ou

Mme Dalleray (1923) qui lui ont frayé le passage, se

dessine celle qui les sublime : Sido (1929). La figure maternelle prendra dès

lors, chez Colette, une dignité et une prestance qu’elle n’obtiendra jamais

chez Proust le sarcastique. La mémoire infantile, qui a toujours été le moteur

secret de l’écriture colettienne, s’arrogera, à

partir de cette confrontation avec Sodome

et Gomorrhe, une nouvelle place, visible et à méditer, centrée autour de

Sido. Colette consacrera à Proust des commentaires fulgurants, tant sur sa

personne que sur sa conception de la perversion.

Deux logiques de la mémoire inconsciente

se profilent désormais, à l’œuvre chez ces deux auteurs tout à la fois proches

et inconciliables. Les remarques de Colette à compter du Pur et l’Impur, ramassées, comme toujours, en « vrilles de la

vigne », les éclairent avec une belle honnêteté.

Dix ans après sa lettre d’hommage à l’« inverti » de Proust, Colette revient en effet

sur le sujet dans Le Pur et l’Impur (1932).

Abandonnant en apparence le thème de la mémoire, elle continue cependant à

l’explorer avec une intuition spécifique de son génie apaisé — et que je

résumerai ainsi : le chemin de la perversion n’est qu’un chemin

vers l’infantile. Et bien que les « impurs » s’acharnent à le refuser,

Colette reste persuadée, sans l’expliciter mais en le laissant lire en filigrane

dans les mini-récits du Pur et l’Impur,

que la perversion conduit nécessairement, inévitablement à l’infantile, dont la

mémoire — la face archaïque — se situe dans l’inceste mère-enfant, et dont la

pureté — la face sublime — s’achève par l’immersion dans l’Être. Pour ainsi

seulement baigner son écriture dans la chair du monde. Ce faisant, elle rend au

maître de Sodome son dû, puisqu’il avait tracé la même voie, mais, en même

temps, elle se place face à lui en meilleure exploratrice de Gomorrhe :

« Depuis que Proust a éclairé Sodome, nous nous sentons respectueux de ce

qu’il a écrit. Nous n’oserions plus, après lui, toucher ces êtres pourchassés,

soigneux de brouiller leur trace et de propager à chaque pas leur nuage

individuel, comme fait la sépia. »

La respectueuse Colette ne se reconnaît pourtant pas, on le sait,

dans les « insondables et précieuses jeunes filles » de la Gomorrhe

proustienne, avec leur « frénésie de mauvais anges ». L’image de

Gomorrhe n’a pas la « vérité foudroyante » de Sodome, et lui semble

tout au plus divertissante. Tombe alors le verdict : « C’est, n’en

déplaise à l’imagination ou l’erreur de Marcel Proust, qu’il n’y a pas de

Gomorrhe. » L’homosexualité féminine se compose, pour elle, de solitudes

et de prisons, d’aberrations et de snobisme ; elle se nourrit de la

puberté et de la communauté des collèges ; mais ces « maigres

pépinières [seraient] insuffisantes à engendrer et ravitailler un vice

nombreux, bien assis, et sa solidarité indispensable. Intacte, énorme,

éternelle, Sodome contemple sa chétive contrefaçon. »

Reprocher à Colette, dans cette rivalité

admirative avec Proust, une envie de lui disputer son aura d’expert en

« races maudites » serait facile. Sans doute se trompe-t-elle sur la

complexité de l’homosexualité féminine. Son expérience personnelle et sa propre

vision littéraire de l’homosexualité féminine la conduisent, je l’ai dit, à en

faire un passage obligé, mais un passage seulement, vers la capture de la

mémoire infantile ; nullement une exploration d’une sexualité en soi. C’est en

ce lieu précis que les deux auteurs divergent, et il faudra revenir sur leurs

approches respectives de la mémoire retrouvée : transgression

blasphématoire chez l’un, dignité sereine chez l’autre.

Au cœur d’une méditation sur la mémoire,

Colette est naturellement amenée à évoquer Proust. Significativement, c’est une

mémoire qui se veut désormais délestée du poids d’un lien amoureux privilégié

(plus de couple, le partenaire homme ou femme est désormais secondaire), pour

se lover dans les fleurs et dans les mots, ou plutôt dans cet abîme où fleurs

et mots éclosent ensemble, « tout mouillé[s] d’obscurité mortelle ».

Comme Proust qui rêve à propos d’un « pan de mur jaune », Colette se

dit soumise à « la tentation du passé » plutôt qu’à la « soif

véhémente de connaître l’avenir ». « La rupture avec le présent, le

retour en arrière et, brusquement, l’apparition d’un pan [sic !] de passé frais, inédit, qu’ils me soient donnés par le

hasard ou par la patience, s’accompagnent d’un heurt auquel rien ne se compare,

et duquel je ne saurais donner aucune définition sensée ». Dans la suite

de l’évocation de ce « pan de passé frais », le nom de Proust surgit

pour confirmer que « ce n’est guère le rôle des écrivains, ni leur facilité,

que d’aimer l’avenir ».

Vient enfin le temps où Proust se

transforme en personnage de Colette. Fleur parmi les fleurs, emblème de la

France, de son goût et de ses arts, Proust — ses cheveux, sa bouche — est

décrit dans Flore et pomone.

Colette se souvient de ses dix-huit ans et de ses grands yeux avec une

« absence d’expression toute orientale », du portrait qu’en a fait

Jacques-Émile Blanche, et de leurs rencontres au Ritz. D’un trait ferme, elle

dessine la vitalité et la faiblesse de l’écrivain : « La maladie, le

travail et le talent repétrirent ce visage sans pli, ces douces joues pâles et

persanes, bouleversèrent les cheveux qui étaient non point soyeux et fins, mais

gros, d’une vitalité à faire peur, drus comme la barbe noire et bleue qui, à

peine rasée, perçait la peau… »

Elle campe l’impénitent de génie : « Tout au contraire j’attendais

que parût, ravagé mais puissant, le pécheur qui de son poids de génie faisait

chanceler le frêle jeune homme en frac… »,

et reste interdite devant un Proust décidément inaccessible :

« Personne ne se garde mieux qu’un être qui semble s’abandonner à tous.

Derrière sa première ligne de défense entamée par l’eau-de-vie, Marcel Proust,

gagnant des postes, plus obscurs et plus difficiles à forcer, nous épiait. »

Mes

cahiers (1945) évoquent une série de portraits dans

laquelle Proust précède Balzac. Elle insiste sur sa « fraîcheur

fatiguée », sur son « agitation et sa pâleur [qui] semblaient le

résultat d’une force terrible », sur sa politesse empressée, note le mélange

de « traces morbides » et d’« extrême

jeunesse », et commente l’énergie nocturne de ces « êtres

exceptionnellement fragiles » qui s’éveillent aux heures de lassitude des

autres. Puis elle revient en détail sur leur rencontre au Ritz, durant la

Grande Guerre. Tel « un garçon d’honneur ivre », Proust propose de la

raccompagner à Auteuil, puisque aucun cocher ne veut l’y conduire en pleine

nuit. Il se lamente, et Colette lui « raconte » qu’elle a l’habitude

de se déchausser sous les réverbères de la Concorde et que, souliers et bas en

baluchons, elle rentre pieds nus chez elle. « Il se plut beaucoup à ma

petite histoire […] », et laisse à la jeune femme d’alors le souvenir d’un

sourire étonné et jeune, ainsi que de l’« ombre

[qui] combla l’ovale noir de sa bouche, ouverte pour chercher de l’air ».

Une dernière rafale de souvenirs réintroduit Proust chez Colette dans

« Trait pour trait » (En pays

connu [1949]). Et c’est de nouveau l’homme qui s’impose avec son mystère,

plutôt qu’avec l’écriture qui en porte les traces ; un Proust dont la

fameuse « jeunesse » est diagnostiquée par Colette comme plus que

féminine : « C’est qu’il paraissait

singulièrement jeune que tous les hommes, plus jeune que toutes les jeunes

femmes. »

Encore un Proust tragique sous les raids aériens au-dessus du Ritz :

« Oui. Je me souviens que, sous un réverbère bleu, Marcel Proust

suffoquait d’asthme, renversait une face mauve creusée d’ombres, envahie d’une

barbe avide. Nous pouvions lire, sur ses traits, dans cette bouche ouverte qui

buvait l’obscurité piquetée de bleu violet, qu’il mourrait bientôt. Il avait la

force encore d’admirer la nuit et ses pervenches de guerre. Au même moment un

raid d’avions accourut et je dus m’abriter avec Proust dans l’hôtel Ritz.

L’alerte passée, il s’empressait, haletant mais animé d’une grâce mondaine, et

parlait d’envoyer chercher pour moi une voiture comme s’il y eût des voitures

dans Paris à deux heures du matin. »

Elle évoque aussi le dandy en proie à un « vent furieux » :

« Un uniforme de gala quotidien, en somme, mais dérangé comme par un vent

furieux qui, versant sur la nuque le chapeau, froissant le linge et les pans

agités de la cravate, comblant d’une cendre noire les sillons de la joue, les

cavités de l’orbite et la bouche haletante, eût pourchassé ce chancelant jeune

homme, âgé de cinquante ans, jusque dans la mort. »

9.3.

La mémoire et la dignité

La recherche du « temps perdu »

mobilise chez Proust une « mémoire involontaire » qui éveille des

sensations délicieuses et des désirs interdits. Les réminiscences les plus

anodines et apparemment idylliques, comme celles que provoque la dégustation

d’une madeleine trempée dans du thé, déclenchent chez le narrateur d’A la recherche une cascade de souvenirs

qui sont autant de profanations. L’appropriation de la mère, qui sous-tend

celle de la mémoire infantile, suppose un lien incestueux vécu comme une

transgression. S’ensuivent d’abord le désir de garder pour soi une maman

destinée à papa — ou à M. Swann ; puis le blasphème adressé à une figure

maternelle latérale, tante Léonie, et enfin la profanation de son canapé, vendu

à une maquerelle, et éprouvée comme le « viol d’une morte ». Ce

défilé s’achève dans l’arrachement impossible à l’étreinte désirée de l’autre.

Une étreinte figurée-vécue par le biais de l’étouffement de soi dans la crise

d’asthme ou, peut-être, par la scène de masochisme dans laquelle le baron de Charlus se fait fouetter, enchaîné à un lit, dans un bordel

d’homosexuels. Pour Proust, la recherche de la sensation perdue est toujours

une recherche de l’infantile, même si elle demeure un horizon plus ou moins

lointain, tandis que l’espace de ses aventures, à la fois désirées et

menaçantes, sources d’infinis plaisirs sadomasochiques,

se déploie dans les liens scandaleux de la « race maudite ». Sodome

et Gomorrhe sont la vérité de la madeleine ; les drames du désir éclipsent les

idylles des satisfactions infantiles régressives, et c’est l’histoire sociale,

avec ses guerres et ses intrigues, qui finit par dominer la poésie sensuelle du

temps retrouvé.

Le parcours de Colette est différent. On

peut lui accorder la primauté de cet arrimage de l’écriture à la mémoire

infantile que Proust, pour sa part, ne cesse d’emphatiser et de théoriser. Car

c’est dès Claudine à l’école (1900),

après les premières révélations sexuelles et les blessures conjugales qui les

accompagnent, dans le creuset de cette initiation et du renoncement propre à sa

maturation psychique, que Colette s’installe dans l’écriture. D’emblée pour

elle, c’est une saisie de l’infantile : « Je m’appelle Claudine,

j’habite Montigny ; j’y suis née en 1884 ; probablement je n’y

mourrai pas. » Le décor est planté en quelques traits, et une page suffit

pour que le temps passé s’énonce en durée sensible et musicale :

« juste ce qu’il faut de toits rouges pour faire valoir le vert velouté

des bois. Chers bois !... ».

Le pari inconscient est tenu dans toutes les Claudine : aux antipodes de la vie amoureuse, de ses frasques

et de ses déboires, il existe une sérénité de la mémoire infantile — refuge,

doublure et dignité. L’héroïne mettra du temps à expliciter la logique et les

voies de cet enracinement dans la figure de la mère enfin retrouvée (projection

d’elle-même, ou modèle prémonitoire ? qui peut le dire ?). Immédiatement,

le souvenir colettien est une extase : saisie

fulgurante de l’objet senti, et élévation du moi. Contrairement à Proust qui

avance sur les sentiers de la profanation aussi sinueux que son souffle et sa

syntaxe, Colette procède par captures sereines, dans une adéquation fulgurante

du senti et du dit, étayées sur la certitude — qu’elle croit être son droit —

non pas de s’approprier la mère par un quelconque blasphème, mais de partager

avec celle-ci une mutuelle osmose dans l’alphabet du monde. Aussi sa quête de

la mémoire délaisse-t-elle le chemin de la culpabilité qui est celui d’une

narration, mais progresse au contraire par affirmations incisives d’une fierté

sûre d’elle-même, sous l’aspect poétique d’une série de condensations.

La conscience que son écriture est une

installation dans la mémoire infantile, aux antipodes des tempêtes amoureuses,

semble s’imposer à Colette dans La

Retraite sentimentale (1907) puis dans Les

Vrilles de la vigne (1908). Proust a abandonné les ébauches de Jean Santeuil, et c’est le Cahier de 1908, longtemps inconnu du

public, qui contient tous les germes d’A

la recherche. Colette serait ainsi la pionnière du temps retrouvé, mais son

frayage jusqu’à la mémoire dite par Proust « involontaire » est

différent. S’il ne paraît donc pas injuste de dire que c’est elle qui a inventé

« la recherche du temps perdu », il faut tout de suite préciser que

c’est pour y trouver une « inexpugnable innocence ».

1907. Écrire c’est rejoindre une sagesse

infantile ; écrire c’est arrêter le temps en instants repus ; écrire

c’est trouver une « voix secrète » en même temps qu’un

« animal » dans lequel je me dédouble ; écrire c’est revivre le

temps incorporé dans un « soleil aussi blond, un lilas aussi bleu à force

d’être mauve... » : « Quand j’étais petite, une grande sagesse

précoce m’envoya, au plus beau de mes joies, plusieurs avertissements

mélancoliques, d’une amertume savoureuse au-dessus de mon âge. Elle me dit…

Vous pensez à une belle dame en blanc avec un diadème, qui m’apparut parmi

l’obscur feuillage du vieux noyer ? Pas du tout ! C’était simplement

banalement, la “voix secrète”, une immobilisation presque douloureuse de ma

pensée, de tout mon petit animal bien portant, excité et repu, une porte

entrouverte qui pour les enfants de mon âge demeure d’habitude fermée… Elle me

disait : “Vois, arrête-toi, cet instant est beau !” Y a-t-il

ailleurs, dans toute ta vie qui se précipite, un soleil aussi blond, un lilas

aussi bleu à force, d’être mauve, un livre aussi passionnant, un fruit aussi

ruisselant de parfums sucrés, un lit aussi frais de draps rudes et

blancs ? Reverras-tu plus belle la forme de ces collines ? Combien de

temps seras-tu encore cette enfant ivre de sa seule vie, du seul battement de

ses heureuses artères ? Tout est si frais en toi que tu ne songes pas que

tu as des membres, des dents, des yeux, une bouche douce et périssable. Où

ressentiras-tu la première piqûre, la première déchéance ?… Oh ! souhaite d’arrêter le temps, souhaite de demeurer encore un peu

pareille à toi-même : ne grandis pas, ne pense pas, ne souffre pas !

Souhaite cela si fort qu’un dieu, quelque part, s’en émeuve et t’exauce !”… »

1908. La mémoire est un espace

abandonné : « J’appartiens à un pays que j’ai quitté » ;

une « forme des années », tel un ruban incrusté de cristaux :

« La forme des années a changé pour moi — durant que, moi, je changeais.

L’année n’est plus cette route ondulée, ce ruban déroulé qui, depuis janvier,

montait vers le printemps, montait, montait vers l’été pour s’y épanouir en

calme plaine, en pré brûlant coupé d’ombres bleues, taché de géraniums,

éblouissants, — puis descendait vers un automne odorant, brumeux, fleurant le

marécage, le fruit mûr et le gibier, — puis s’enfonçait vers un hiver sec,

sonore, miroitant d’étangs gelés, de neige rose sous le soleil… Puis le ruban

ondulé dévalait, vertigineux, jusqu’à rompre net devant une date merveilleuse,

isolée, suspendue entre les deux années comme une fleur de givre : le jour

de l’An… »

Écrire est un antidépresseur qui sèche les larmes en transplantant dans la

mémoire « bonté » et « justice » : « Éloigne-toi

lentement, lentement, sans larmes ; n’oublie rien ! Emporte ta santé,

ta gaieté, ta coquetterie, le peu de bonté et de justice qui t’a rendu la vie

moins amère ; n’oublie pas ! »

Dès lors, l’idée développée par Proust du souvenir comme être

biface apparaît en filigrane : tout souvenir enclôt une sensation passée,

accolée à une sensation éprouvée et écrite au présent — « Je suis un

sensitif, et il suffit de me rappeler certaines émotions vives pour que je les

éprouve de nouveau... »

La Vagabonde (1910) déploie ce dédoublement spécifique au souvenir, en

évoquant une Colette petite fille qui, depuis l’enfance, regarde la narratrice

passer : « Debout, au bord du bois, une enfant nous regardait passer,

une fillette de douze ans, dont la ressemblance avec moi me saisit. [...] Oui,

debout au bord du hallier, mon enfance farouche me regardait passer, éblouie

par le soleil levant… » Et jusqu’à Trois... six... neuf... (1944), le

souvenir est comme suspendu dans une durée immobile, inexistant en tant

qu’écoulement temporel, fixé à jamais entre un « nous », campé au

présent, et « nos yeux d’enfant », rivés sur le passé :

« Une maison natale, même bien-aimée, n’existe jamais tout à fait

réellement, puisque nous la voyons avec nos yeux d’enfant, vastes et

déformateurs. »

Un texte tardif « Passé » résume le rôle

que Colette attribue au passé infantile d’offrir une compensation aux

déceptions de la vie amoureuse adulte et, de ce fait, d’être un foyer de

l’imaginaire : « Ô solitude de mon enfance, toi mon refuge, toi mon

remède, citadelle de mon jeune orgueil, de quelle force je t’aimais, et combien

je craignais, déjà, de te perdre ! » Et un peu avant cette

confidence, elle place ainsi l’enfance, en double fond absolu mais inaccessible,

du roman : « Le roman de mon enfance... je voudrais l’écrire, et je

crains, en l’essayant, d’échouer. Qu’une histoire d’amour semble donc facile et

petite, à côté de celle d’une adolescence où l’idée de l’amour, ternie par des

passions rivales, apparaît non comme le but et la fatalité d’une vie, mais

comme un couronnement incertain, redoutable comme le chapiteau périlleux et

fragile d’une colonne, comme l’arabesque étincelante et superflue... » Car le

temps infantile retrouvé, la temporalité s’abolit : rien n’est perdu et rien ne

(se) passe. Demeure l’espace ébloui.

Se souvenir, pour Colette, c’est avant tout sentir. Les souvenirs

appartiennent aux yeux, aux narines et à la bouche, pour constituer l’essence

intemporelle des mots : « Tu protestes, tu hoches la tête avec ton

rire grave, le vert de l’herbe neuve décolore l’eau mordorée de ton regard…

Plus mauves… non, plus bleues… Cesse cette taquinerie ! Porte plutôt à tes

narines le parfum invariable de ces violettes changeantes et regarde, en

respirant le philtre qui abolit les années, regarde comme moi ressusciter et

grandir devant toi les printemps de ton enfance… »

Une violette, perçue et nommée aujourd’hui,

est aussi immédiatement un souvenir de violettes : « O violettes de mon enfance ! Vous montez devant

moi, toutes, vous treillagez le ciel laiteux d’avril, et la palpitation de vos

petits visages innombrables m’enivre… »

Ainsi agencé en doublets, le souvenir est un havre de sécurité,

une solitude heureuse : « Ah ! j’en étais sûre ! Claudine

ne résiste jamais à une évocation du passé. À ces seuls mots : “Vous

souvenez-vous ?” elle se détend, se confie, s’abandonne toute... À ces

seuls mots : “Vous souvenez-vous ?” elle incline la tête, les yeux

guetteurs, l’oreille tendue comme vers un murmure de fontaines invisibles... »

C’est dans La Vagabonde (1910)

que se précise et s’explicite le « royaume » interne de la mémoire,

espace de la solitude sensible en même temps que de l’écriture : le

personnage de Renée Néré le découvre en réponse à son drame intérieur, qui est

celui d’un désir (féminin, hystérique ?) toujours harassant, étranger à

l’assouvissement. Quand la pensée de Max devient un « tourment »,

l’héroïne se réfugie dans « un de ses parfaits moments » où elle

goûte les « merveilles de la terre » et qu’elle appelle un

« royaume ». Cette

retraite, moins solitaire que ne le prétend cette fugueuse, exige la

voluptueuse discipline de sentir dans

le but de nommer ; le monde devenant,

à cette seule condition, son véritable royaume. Renée Néré se

« souvient » en effet d’avoir trouvé refuge dans l’acte de l’écriture

— elle a été l’auteur de deux ouvrages, A

côté de l’amour et de La Forêt des

oiseaux : « […] pour moi, tel mot suffit à recréer l’odeur, la

couleur des heures vécues, il est sonore et plein et mystérieux comme une

coquille où chante la mer ».

L’érotisme enfin traversé — mais jamais définitivement —,

l’écriture s’impose à Colette comme une mémoire refuge qui requiert le mot de

« dignité ». Le souci du

« silence honorable », l’aversion pour « l’indiscrète poésie »

sont présents dès les premiers écrits de la jeune femme, lorsqu’elle se

découvre trompée : « Qui a donc osé murmurer, trop prêt de mon

oreille irritable, les mots de déchéance, d’avilissement ?... Toby-Chien,

Chien de bon sens, écoute bien : je ne me suis jamais senti plus digne de

moi-même. Du fond de la sévère retraite que je me suis faite au fond de

moi-même, il m’arrive de rire tout haut... » Plus tard,

Colette insinuera, par Sido interposée, qu’elle n’est pas elle-même une grande

amoureuse (elle cite une lettre inventée de sa mère dans La Naissance du jour : « Je serais donc, à ma manière,

une grande amoureuse ? Voilà une nouvelle qui eût bien étonné mes deux

maris ! »). Mais

elle n’en affirme pas moins qu’au commencement, préside la certitude d’être

aimée. Par le capitaine Colette ? par Sido ? avant Willy ?

Peut-être est-ce dans cette image d’un surmoi parental aimant que

s’enracine ce qu’elle appellera un « scrupule ». C’est-à-dire

l’exigence propre à notre conscience de se conformer à l’idéal laissé par les

parents : « […] rêver, puis rentrer dans la réalité, ce n’est pas changer

la place et la gravité d’un scrupule ».

Paradoxalement, logiquement, elle revient à cette exigence de

dignité après avoir été en infraction avec l’interdit parental de l’inceste.

Les « scrupules » s’affirment plus nettement après sa liaison avec

Bertrand de Jouvenel : c’est après Chéri et Le Blé en herbe, dans La Maison de Claudine qu’advient cette

explicitation de la mémoire infantile comme capture de droit, capture heureuse,

de la mère. Là aussi se forme le regret ambigu (parce qu’il appelle un démenti,

et semble si sûr de l’obtenir) de ne pas en être « digne » ;

l’idée de la transgression des interdits s’atténue, car elle est subsumée par

une sérénité cosmique : « Maison et jardin vivent encore, je le sais, mais

qu’importe, si la magie les a quittés, si le secret est perdu qui ouvrait —

lumière, odeurs, harmonie d’arbres et d’oiseaux, murmure de voix humaines

qu’a déjà suspendu la mort — un monde dont j’ai cessé d’être digne ?... »

Je l’ai dit, c’est à Sido que Colette fait remonter cette

certitude de la dignité : parce que sa mère possédait ce don « décrétal de l’observation » et ne se pliait à aucune

complaisance, ni vis-à-vis de la religion ni même de l’amour sacrificiel de son

époux ; parce qu’elle était la fille de cette grand-mère, Mme Eugène Landoy, dont Colette retrouvera le médaillon volé :

« Mes enfants, récitai-je, n’oubliez jamais votre digne et vertueuse mère ». Parce que

l’amour entre une mère et sa fille paraît à l’écrivain d’une évidence

naturelle, mais à condition, répétons-le, que les haines soient traversées,

écartées, oubliées ou analysées (cela n’est pas exclu !) — dans ce passage

à l’acte que fut l’inceste réécrit dans Chéri et Le Blé en herbe, et qui présente

des figures féminines ambiguës, détestables ou enviables.

En deçà ou au-delà de toute perversité, ce lien enfin retrouvé de

la fille à sa mère participerait d’un autre

temps que le temps du désir qui

est, Proust l’a bien vu, le temps de la guerre et de la mort. Plongée, au

contraire, dans la durée de l’éclosion, c’est l’autre césure, celle du

commencement, de l’éternel recommencement que Colette célèbre avec son temps

retrouvé à elle. Un temps forcément extatique, forcément cyclique, condensé en

instants heureux et en « vrilles de la vigne » aigres-douces, amères,

ivres. Vivantes.

Aucune effraction, aucune malédiction, aucun déshonneur, aucune

pénétration phallique ne l’entache — rien d’autre que le temps maternel du commencement : Colette s’épanouit

dans un temps paradoxal qui ne cesse d’amorcer des éclosions, comme Sido

s’émeut et patiente devant une fleur encore en bouton : « Il n’y eut

jamais dans sa vie le souvenir d’une aile déshonorée, et si elle tremble de

désir autour d’un calice fermé, autour d’une chrysalide roulée encore dans sa

coque nissée, du moins elle attendit, respectueuse,

l’heure... Pureté de ceux qui n’ont pas commis d’effraction ! » Cette

introjection de l’éclosion ne saurait se raconter longuement ; elle

s’inscrit d’un geste concis qui est à la fois saveur et sens, symbole et

goût : « Noël partout s’est nourri de symboles : nous ferons

cette année comme Noël, et aux symboles nous ajouterons ce dessert doux

amer : la poignante, l’impérissable saveur du souvenir. » Les intrigues

s’estompent, demeure le condensé des résonances : « Encore

est-ce une fidélité, dirai-je, de résonance. »

Pas question d’enfantillages ou de complaisance avec un passé qui

nous retient prisonniers, comme le fut Léo, le frère cadet perdu dans son rêve

d’une réalité infidèle. A l’inverse de ce sylphe malheureux, Colette se voudra

un « enfant invulnérable ».

Une pure solitude, accompagnant la tension résorbée, résume l’état

intérieur de la mémoire ainsi retrouvée en « vrilles de la

vigne » : Colette est une cruelle qui s’attendrit dans sa tension.

« Tendre vers l’achevé, c’est revenir vers son point de départ. Les vrais

aventureux n’y reviennent pas ; mais je n’ai rien de la vraie aventureuse. »

Le sommeil lui-même devient pour elle un souvenir sans histoire,

réplique d’une présence maternelle apaisante : pure image de beauté

visuelle, tactile, douce et vibrante comme un papillon : « Le sommeil

s’approche, me frôle et fuit… Je le vois ! Il est pareil à ce papillon de

lourd velours que je poursuivais, dans le jardin enflammé d’iris… Tu te

souviens ? »

A l’instar de ce sommeil calfeutrant, l’écriture à la recherche de

l’éclosion scrute la naissance et suspend le temps, parce qu’elle résorbe le

mal dans l’élation d’un départ : « J’étais retournée au commencement

de ma vie. Tant de chemin à faire pour me rejoindre, jusqu’ici ! J’appelle

le sommeil enfui, le sombre rideau qui m’abritait et qui vient de se retirer de

moi, me laissant frissonnante et comme nue… Les malades qui se croient guéris

connaissent ces reprises du mal ; elles les trouvent puérilement étonnés

et plaintifs : “Mais je croyais que c’était fini !” Pour un peu

je gémirais, à voix haute, comme eux…

« Funeste et trop doux sommeil, qui abolit en moins d’une

heure le souvenir de moi-même ! »

Qu’importe si au commencement était la douleur, quand persiste

cette volonté de vivre et de faire renaître les souvenirs jusqu’à celui de sa

propre naissance : « A force de cris et de peine, ma mère me chassa de ses

flancs, mais, comme je surgis bleue et muette, personne ne crut utile de

s’occuper de moi... ». Et

encore : « Une quinzaine d’autres 28 janvier passèrent, sans y rien

changer, sur cette chambre où je naquis à demi étouffée, manifestant une

volonté personnelle de vivre et même de vivre longtemps, puisque je viens

d’accomplir le soixante-quinzième anniversaire que mes amis autour de moi

s’obstinent à appeler “un beau jour”. »

Sur ce fond de célébration de l’instant, les règlements de comptes

n’en continueront pas moins, et de plus belle : Willy en aura sa part dans Mes apprentissages, et Jouvenel dans Julie de Carneilhan. Deux régimes du

souvenir soutiendront ainsi l’écriture de Colette elle-même : celui,

érotique, de la vengeance ; et celui, bucolique, d’un Dionysos féminin

réconcilié avec la mère originelle et libre de s’abandonner à une ivresse

sereine. Puisqu’il n’y a pas de temps, il n’y a pas d’Histoire pour Colette :

la suspension de la politique est structurelle chez elle, nullement une simple

étourderie d’ingénue...

Les rêves de Colette ? On n’en saura pas grand-chose. Des

« lions pervenche » ou « un brin anglais » : c’est

presque tout ce qu’elle consent à nous livrer. Figures surréalistes d’une

cruauté apprivoisée, d’une animalité apaisée jusqu’au végétal. Même la menace

archaïque (maternelle), la guérilla entre femelles, est retournée en bucolique

ironie. Cette dignité, cette

innocence du temps retrouvé à la Colette seraient-elles le signe d’un manque

d’imagination, comme on l’en a accusée ? Ou, au contraire, à la manière de

Mallarmé, un retrait de l’imaginaire, par le biais du souvenir, vers ce que

Freud appelle l’« ombilic du rêve » et que

Colette nomme un « fond du rêve ». Point ultime, au bord de

l’irreprésentable sensation, où l’imaginaire se replie, où il se

« refus[e] un essor quotidien » pour mieux nommer le seul instant qui

mérite de durer, l’instant de l’acquiescement au monde, l’instant de

commencement, de renaissance ? « Un de mes confrères, et non des

moindres, a affirmé que je n’ai aucune imagination. Voilà, si cela est vrai,

une bien bonne chose. Mais que dirait-il de Mallarmé, cité par Henry

Mondor ? Au fond du rêve peut-être se débat l’imagination de gens lui

refusant un essor quotidien... »

Si Colette fut cette « oublieuse qui quitte[ra] la maison

maternelle sans tourner la tête », comme elle

s’en accuse, elle ne cesse en réalité de s’appuyer sur l’instant fugace du

souvenir retrouvé. Souvenir, je te tiens, dit-elle en substance. Je n’ai nul

besoin de te chercher. Il importe simplement, naturellement, de recommencer à

ajuster le sens au sensible. Cela s’appelle écrire.

Avec la justesse des amitiés rivales, Anna de Noailles a révélé

cette Colette faite de « solitude », d’« orgueil »

et de « mépris », qui puise son originalité dans « le sentiment

d’une géographie humaine ». Elle a noté qu’il n’y a pas, à proprement parler, de temps chez Colette, si

ce n’est celui des purs instants qui comblent la « contrée », faite

indistinctement « de l’âme et des corps » qu’elle a créés. Sans

hiatus entre les composantes, sans voyage, sinon à l’intérieur de sa fière

solitude, « inexpugnable innocence ».

Nous comprenons mieux maintenant comment cette résorption du temps et de l’espace natal s’étaie, chez Colette, d’une réconciliation avec

l’infantile qui a nécessité un passage par la mère-version. Cette écriture

déculpabilisée de la perversion qu’est la mère-version colettienne nous apparaît comme la logique nécessaire qui incurve la course du temps en un

Eden, espace de jouissance. Espace hors temps, a-politique, a-social, lieu imaginaire donc, et en ce sens

non-lieu : n’est-ce pas l’u-topie elle-même ? L’utopie comme réconciliation avec la

mère-version sous-tend la dynamique de la sublimation chez Colette.

L’imaginaire habite cette utopie où je est la mère. Alors que la psychanalyse essaie d’élaborer

la violence du désir et la perversion elle-même en s’appuyant sur un sujet

conscient de la « castration » (selon Freud), de la « position

dépressive » (selon Klein), du « manque » (selon Lacan), l’expérience de la sublimation diverge de cette voie. Elle crée une u-topie, au sens d’un lieu imaginaire, a-social,

d’ex-tase qui suspend les limites entre

« sujet » et « objet » et immerge le moi dans l’Être. Énigmatique, scandaleuse, radieuse sublimation : elle évoque la

jouissance qui inonde la face du dieu Mithra : « […] la figure baignée de

lumière du jeune dieu perse est restée obscure pour notre compréhension », avoue Freud

tourné vers le père. Puissions-nous approcher de cette lumière, en lisant

l’extatique Colette qui passa de la maison de Claudine pour recréer Sido, son

modèle et son double !

Je verrais dans l’« inexpugnable

innocence » de Colette la source de cette honnêteté de jugement qui

commande sa plume lorsqu’elle écrit sur… Artaud, par exemple. Rien de plus

éloigné, en apparence, que l’infernal Artaud de la bucolique Bourguignonne.

Mais, lorsqu’une presse hostile se déchaîne après la représentation des Cenci, Colette consacre à l’art d’Artaud

deux articles qui rapprochent étrangement sa pureté monstrueuse du

« théâtre de la cruauté ». Loin d’être tendre

avec le comédien-poète, Colette, visiblement choquée par sa violence, se fait

néanmoins complice de sa vérité nietzschéenne : « M. Antonin Artaud

est un exécrable acteur. Et pourtant, avec sa violence absurde, ses yeux égarés

et sa fureur à peine feinte, il nous emporte avec lui au-delà du bien et du

mal, dans un désert où la soif du sang nous brûle. » Mais c’est le

second article qui encourage Artaud, et recommande son spectacle :

« Si vous restez jusqu’à la fin, écrit Colette, ayant détesté, honni, hué

la pièce, reconnaissez qu’une expérience comme celle d’Artaud sert mieux le

théâtre que la comédie gentillette qui se croit adroite parce qu’elle n’a rien

risqué. » Puis elle conclut : « Allez cette semaine à la mauvaise

pièce nouvelle, avant d’aller entendre les autres. » Artaud ne s’y

trompe pas : « N’est-ce pas Colette qui dans Le Journal donne l’opinion publique du Journal et qui dans une feuille à part et libre donne son opinion

personnelle qui est enthousiasme pur. » Nullement engagée

dans l’art moderne, comme le fut l’auteur de L’Ombilic des nerfs,

Colette n’a jamais repris officiellement son texte : il n’en demeure pas

moins qu’avec son « inexpugnable innocence »,elle l’a écrit au cœur même de la bagarre, toujours à l’écoute de

l’« Inexorable ».

Colette la sensuelle nous confronte ainsi à une expérience des

plus énigmatique, celle de la sublimation qui tisse indissolublement le réel et le symbolique, la chair et les mots, et qui a fini par

gouverner, fait rare, tout son être. Elle ne se prive d’ailleurs pas de la

commenter, tout en se prétendant rétive aux « généralités ».

9.4. « Car

écrire ne conduit qu’à écrire. »

Depuis sa revendication d’absence de

vocation littéraire,

et jusqu’à l’aveu d’un besoin « membru » d’écrire,

Colette émaille son œuvre de notes éparses sur l’écriture qui s’impose, au fil

du temps, comme l’expérience absolue : avec et contre l’amour, avec et

contre l’histoire. C’est l’écriture seule qui module le caractère de la

femme ; c’est elle aussi qui inflige son espace et son temps spécifiques à

la réalité de l’existence elle-même, insufflant ainsi une logique

« prémonitoire » au déroulement même de la vie.

Ne ressemblant ni à son père, le

Capitaine, qui ne lègue que des pages blanches, ni à Sido, qui, au contraire,

« attablée n’importe où [...] écrivait »,