|

||

|

|

|

|

Portes dans le multivers de Julia Kristeva Le Monde du 6 mars 2020

|

|

Dostoïesvski :

Portes dans le multivers de Julia Kristeva

Par Zoé Courtois

Le Monde, 07 mars 2020

Lorsque

les éditions Buchet-Chastel lui ont proposé d’écrire un Dostoïevski, Julia Kristeva en a eu le tournis. Car

la collection « Les auteurs de ma vie » (ex- « Les pages

immortelles »), qui accueille des textes où de grands écrivains

contemporains saluent d’illustres aînés, compte notamment un Virgile par Giono (1947), un Marx par Trotsky, et un Montaigne par

Gide (tous deux publiés en1939) – les deux premiers ont été réédités

respectivement en2016 et 2019. Impressionnée par ces prestigieux prédécesseurs,

la philologue, psychanalyste et romancière semblait

pourtant destinée à se livrer à l’exercice, tant elle a profondément fouillé la

manière dont les affects de lecteur travaillent l’écriture et la pensée d’un

auteur. Ainsi, c’est elle qui, dans les années 1960, a proposé la première

définition théorique de l’« intertextualité » – ce rapport d’innutrition entre les textes qui se trouve au

cœur même de la collection où elle publie aujourd’hui.

Intellectuelle française mondialement reconnue, Julia Kristeva est née en1941 en Bulgarie, pays qu’elle a quitté en1966 pour la France. En2018, la publication de documents bulgares lui a valu l’accusation d’avoir été recrutée au début des années 1970 pour renseigner les services d’espionnage de son pays de naissance sur les milieux culturels et la gauche française.Voilà deux ans qu’elle dément fermement ces informations.« Agent » n’est donc pas l’un des quatre termes autour desquels tenter de synthétiser avec elle le « multivers », comme elle le dit, de Julia Kristeva, fait de littérature, de linguistique, de philosophie et de psychanalyse.

Sous-sol

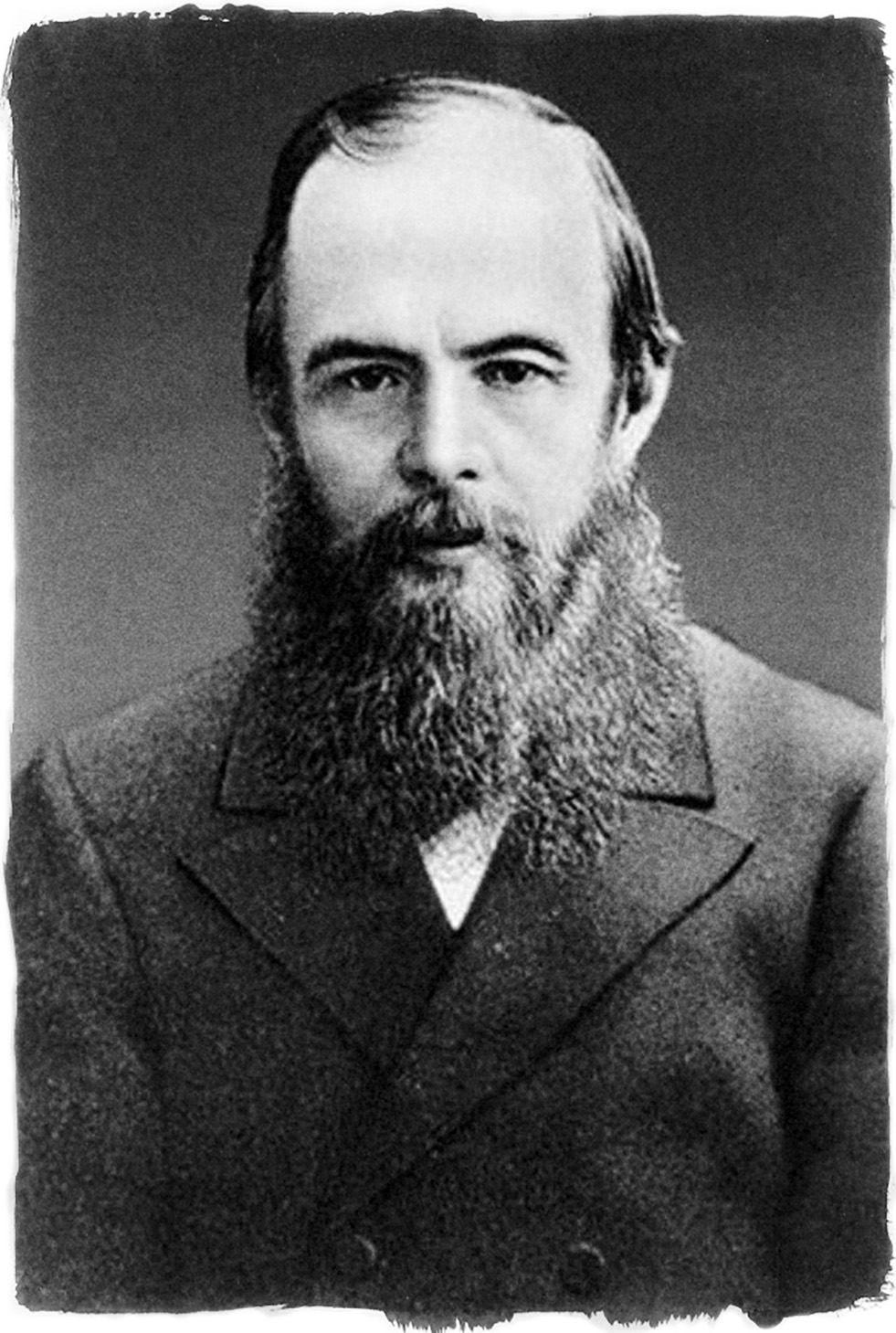

Entrons dans ce « multivers » par le bas. Comme dans ce Dostoïevski, au fil duquel elle creuse

six décennies de souvenirs de lectures sédimentés. Un travail minutieux de

fouille pour trouver ce qui l’émeut tant chez « saint Dosto », en commençant par les

fondations, ou plutôt le « sous-sol ».

« Le sous-sol, précise

Julia Kristeva au « Monde des livres », c’est un mot que j’utilise beaucoup parce

qu’il vient du texte de Dostoïevski Les Carnets du sous-sol. En russe, on dit “podpol’e”, et cela renvoie, dans certaines

constructions modernes, à tout ce qui est clandestin et hors la loi. » Mais chez cet écrivain, explique-t-elle, cela se réfère surtout au

bagne dans lequel il fut emprisonné entre 1848 et 1853. Ce n’est qu’une fois

revenu et au prix d’une longue « évolution », précise la psychanalyste, que

Dostoïevski comprit : la noirceur infernale des

criminels qui l’avait tant horrifié était inhérente à la condition humaine et

non le fait de marginaux. Ainsi naquirent les « démons » et les « possédés » de son œuvre.

Plus tard, quand elle en vint à commencer sa psychanalyse, il apparut à Julia Kristeva que le

« sous-sol » dostoïevskien était un autre nom pour le

« ça » de Freud. Reste, pour la théoricienne de la littérature

qu’elle est également, une question qui ne trouve toujours pas de réponse : « Pourquoi, mais pourquoi

la critique psychanalytique des œuvres littéraires est-elle si décriée en

France ? L’œuvre d’un géant comme Dostoïevski y appelle avec tant de force ! »

Dialogue

Parmi les lectures sédimentées que traverse le

livre, il y en eut une plus féconde que les autres, qui

suivit la découverte de l’ouvrage de Mikhaïl Bakhtine, La Poétique de Dostoïevski (Seuil, 1970). L’écrivain et critique

russe repérait chez l’auteur des Frères Karamazov une logique profonde : celle du « dialogue ». Le mot fait événement pour Julia Kristeva,

alors étudiante en philologie et littérature comparée.

Elle quitte la Bulgarie pour la France, emportant pour tout bagage son

exemplaire du Bakhtine « et 5 dollars ». Dans un coin de sa tête,

il y a l’idée qui donnera naissance à la notion d’intertextualité dans son

premier livre, Sémeiotiké. Recherche sur une

sémanalyse (Seuil,

1969) : appliquer l’analyse du dialogisme

bakhtinien à l’échelle du texte lui-même. Autrement dit : considérer que l’on ne peut écrire ou lire un texte sans les textes avec lesquels

il dialogue, même très indirectement.

Elle prend encore

l’exemple de Dostoïevski. « Ses romans répondent au roman européen,

qui lui-même répond à la satire ménippéenne, qu’on peut définir comme la forme

littéraire de l’incertitude, parce qu’on y entend en même temps l’énoncé et son autre. » Dans cette forme utilisée dans l’Antiquité par Lucien de

Samosate et dont on trouve des résurgences dans toute la littérature moderne,

on n’affirme une chose que pour immédiatement engager le lecteur à examiner son

contraire. Se trouve alors mis en abyme, « dans les textes », le dialogue qui a lieu « entre les textes ». Et ce dialogue omniprésent et perpétuel (« qui n’est pas un moyen,

mais “le” but », écrit

Kristeva en conclusion de sa préface) est le lieu où réside la beauté de

l’œuvre littéraire.

Trace

Lui revient souvent ce rêve où elle est « une lettre, c’est-à-dire une trace dans un ordre de

l’écriture ». Une image qui prend source dans ses souvenirs de l’ancienne fête nationale bulgare de

l’alphabet, célébrée le 24mai. « Il y avait dans le

communisme un certain enthousiasme pour les saints

Cyril et Méthode, inventeurs du cyrillique. L’on disait que la Bulgarie n’avait

survécu à l’occupation ottomane que grâce à sa langue et à sa littérature : à son alphabet, donc. » Lors des parades de ces carnavals,

outre « des couronnes de pivoines qui

ceignaient leurs fronts et de légères chemises

blanches sur leurs corps jeunes », les enfants portaient des costumes de

lettres d’alphabet. « Nous composions et recomposions

ainsi des mots et des phrases. Rien n’était écrit définitivement, et c’était – presque – une invitation à penser

autrement. »

Cette conception-là du

langage (vif, mutant dans l’espace même de la phrase et en enregistrant tous

les états), la linguiste l’avait retrouvée chez Dostoïevski. Et elle l’a faite

sienne dans ses travaux. Dans ce livre – c’est

étonnant de la part d’une universitaire si célébrée –, la professeure

émérite à Paris-VII-Diderot ne se montre pas en érudite formée, mais en

lectrice toujours occupée à se former. Parmi les certitudes d’autrefois

aujourd’hui rectifiées sans qu’en soit effacée, précisément, la « trace », il y a celle-ci : « J’ai naguère pensé que Dostoïevski

était un mélancolique qui cultivait la douleur. » Contresens, dit-elle aujourd’hui : « Quand on le lit dans la traduction d’André Marcowicz (ce

qu’il faut recommander aux francophones), on entend combien il n’a vaincu le

bagne et l’épilepsie que par la jouissance et l’ivresse heureuse du

verbe. »

Incarnation

Théoricienne, Julia Kristeva, évidemment. Mais

pas trop. Prenez à nouveau l’auteur de L’Idiot,qu’elle fréquente depuis ses 15ans – lorsque son père lui en a interdit la

lecture, forme d’incitation très sûre. « Il m’a fallu ces quatre

dernières années de lecture et d’écriture pour déceler

enfin chez lui le corps épileptique et souffrant de sa langue, qui traduit

magnifiquement la bataille pour la vie. » Le style du romancier traduirait donc

son corps, analyse qui permet d’appréhender différemment le rapport d’influence

entre Dostoïevski et Freud. « C’est, disons, Dostoïevski précurseur

de Freud, ce qui va à l’encontre de ce que l’on a toujours

pensé de leur relation », note-t-elle

sans fausse modestie, Mais cette lecture offre surtout un exemple de ce qu’elle

nomme la « chair des mots ».

Au sujet de son propre rapport à la langue,

Julia Kristeva assure curieusement qu’elle n’a appris le français que « très tard ». Oh, bien

sûr, elle a su tôt le français lisse des dissertations, puisqu’elle

fréquentait, en Bulgarie, l’Alliance française et que,

avant de s’exiler, elle était déjà une spécialiste du Nouveau Roman. Néanmoins,

le français de la « chair des mots », elle l’a d’abord appris en disant le

quotidien quand elle commença sa psychanalyse, puis en

devenant mère, par le « baby talk ». « Et cela a tout changé

dans mon écriture. J’ai pu écrire des fictions, et

dire la vie psychique, les sensations, les fantasmes, les rêves – sans

pour autant abandonner des pages méditatives ou relevant de la culture

savante. » Le

corps, souffrant ou jouissant, estropié ou plein : c’est ce que cherche Julia Kristeva, inlassablement, dans la langue littéraire

et la langue intime.

Arrêt

sur Dostoïevski

L’art de bâtir une anthologie suppose d’en

accepter le caractère forcément incomplet et essentiellement inabouti. Certes, Julia Kristeva semble, dans ce Dostoïevski, s’en être fait une raison.

La philosophe et linguiste sélectionne fort docilement dans sa préface

quelques-uns des thèmes de l’écrivain russe qui sont aussi les siens ; cela étant fait, elle classe les extraits

retenus selon le même modèle (par exemple « Le jeu », « Le

double », « Enfants » et, pour finir, « Jouissance »).

Et pourtant.

Tout

au long du récit de son compagnonnage de soixante années avec Dostoïevski,

Julia Kristeva magnifie les mécanismes d’écriture qu’elle a théorisés sa vie durant, c’est-à-dire la polyphonie et la référence

intertextuelle. Soit l’insatiable réflexion sur ce qui

se tapit sous les mots. Ainsi, le règne impérial des

italiques astreint le lecteur à une gymnastique intellectuelle complexe. Il lui faut lire les mots dans la phrase et puis les

relire encore seuls, pour, enivré, en saisir entièrement le sens.

Se compose ainsi un ouvrage foisonnant, érudit et sensible, qui brosse avec efficacité la mutation et la migration des idées dans l’Europe dostoïevskienne de la fin du XIXesiècle, comme dans l’Europe pré et post- « rideau de fer » de Kristeva. Un récit pour partie autobiographique, pour partie théorique et pour partie poétique, qui endosse au fil des pages des airs de bilan, sans toutefois esquisser, à la réflexion, un point final.

Zoé Courtois

Le Monde, 07 mars 2020

London Review of Books No. 23 · 3 December 2020

Just a Devil, by Michael Wood

Dostoïevski, by Julia Kristeva.

At the Risk of Thinking: An Intellectual Biography of Julia Kristeva, by Alice Jardine.

La Revue Française de Psychanalyse, Déc, 2020

Parution en italien, Donzelli Editore Roma

|

|

| Avvenire, 9/12/2020 | Alias, 20/12/2020 |

|

|

| Tutto libri 09/01/2021 | La Lettura 28/12/2020 |

Dostoïevski, l'écrivain de sa vie

Le temps des écrivains

par Christophe Ono-dit-Biot

France culture 14/03/2020

"Grandir c'est croire" et "Dostoïevski"

Dostoïevski de Julia Kristeva,

"VIVE LES LIVRES" Patrick Poivre d'Arvor

Entre crime et sainteté, Dostoïevski, Julia Kristeva

par Fabien Ribery

Julia Kristeva et le cas Dostoïevski, RFI 19 juin 2020

Dostoïevski de Julia Kristeva

par Nicolas Krastev-McKinnon, Esprit, 10/2020

|

photo © Sophie Zhang, 2020