|

entretien avec Julia Kristeva

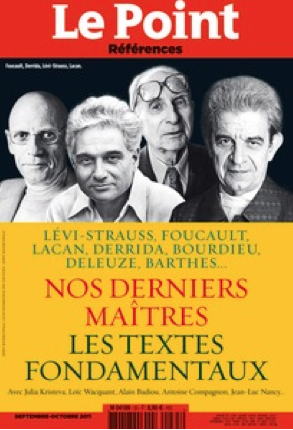

version complète de l'entretien paru dans Le Point Références Vous arrivez en France en 1966. Que

représente alors pour vous Lacan ?

Un

événement qui, comme la psychanalyse, fascine et dérange. Je préparais une thèse sur le Nouveau

Roman et j’ai rencontré Philippe Sollers qui m’a emmenée aux séminaires de

Lacan. Lévi-Strauss avait « structuré »

les mythes et l’échange des femmes dans les sociétés dites primitives.

Benveniste confrontait la linguistique structurale et générative à

l’inconscient freudien et au panthéon indo-européen ; Goldmann remontait de Marx à Hegel ; la

délicatesse de Barthes, attentif à Tel

Quel, énervait beaucoup la Sorbonne; Derrida, lui aussi à l’écoute de ces expériences de langage, réécrivait la phénoménologie de Husserl

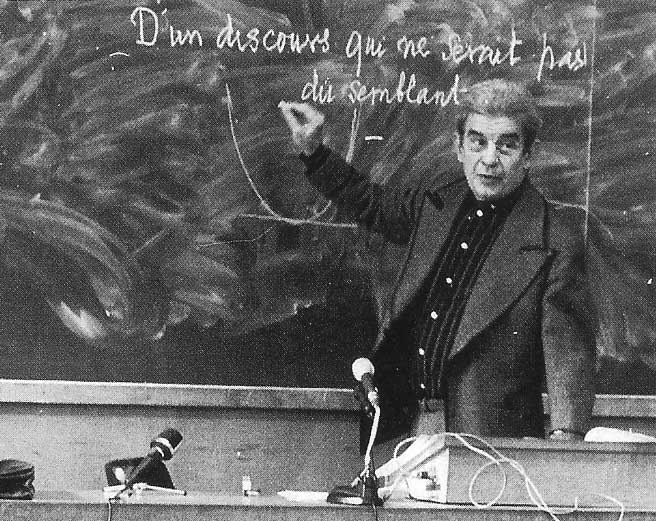

et Heidegger en grammatologie. Mais l’événement c’était Lacan. Il ne professait pas les classiques, ne

récitait pas du préfabriqué, mais prêtait sa présence et sa parole aux rêves et

aux angoisses de son auditoire,

pour les transformer en pensée. Et cette pensée se construisait à haute voix

devant nous, dans la chair d’une langue française aussi exigeante

qu’onirique. J’avoue qu’au début le rituel théâtral, mi-surréaliste

mi-catholique, de ce grand bourgeois me soulait. Mais puisque j’ai un seul

vice, la curiosité, j’ai essayé de comprendre. Je me suis donc accrochée, et toujours

avec les lumières de Sollers j’ai

suivi son séminaire à l’Ecole normale, puis à la Fac de Droit.

Vous vous êtes alors lancée dans la

psychanalyse ?

Pas

toute de suite. J’ai d’abord commencé par lire Freud puisque son enseignement

s’intitulait « Retour à Freud ». Mon éducation en Bulgarie m’avait

orientée vers la philosophie allemande, mais ma connaissance du freudisme se

limitait à la traduction bulgare de L’interprétation

des rêves que mon père avait pris soin de me faire lire, non sans l’avoir

caché dans « l’enfer » de la bibliothèque familiale, car la

psychanalyse était à l’Est considérée comme une science bourgeoise…

Lacan est devenu l’ami du couple que

vous formez avec Philippe Sollers. Comment se comportait-il avec la jeune

intellectuelle que vous étiez.

« Ami » c’est trop dire et

quant au « couple», la

psychanalyse en fait une perpétuelle refondation. Chacun de nous entretenait

avec Lacan des amitiés fondées sur

une réelle séduction intellectuelle. La mienne a commencé à l’occasion d’une

interview que je devais faire pour une revue de sémiologie : puisque sa

théorie de l’inconscient « structuré comme un langage » semblait s’opposer à l’inconscient

freudien compris comme un réservoir de pulsions, il fallait bien que la

recherche sémiologique après Pierce et Saussure s’empare de ce renouveau !

Nous avons dîné ensemble à la Calèche, son restaurant habituel, et s’est

immédiatement installée entre nous une très forte proximité fondée sur un

respect réciproque. A la sortie du restaurant Lacan m’a demandé quel était le

prénom de mon père. Je lui ai dit

qu’il s’appelait Stoyan (variante bulgare de

Stéphane), un « signifiant » dont mon père s’amusait à faire remonter

l’étymologie à la racine latine « sto-stare » : « il

tient ». Lacan s’est arrêté, contempla quelques longues minutes la lune,

et finit par me dire: «Je vois que cela tient ». Je me souviendrai

toujours de son regard, curieux, enveloppant et très respectueux. Finalement,

je n’ai jamais fait l’interview, mais les échanges se sont poursuivis.

Pourtant, vous n’avez pas voulu qu’il soit votre analyste? Nous nous connaissions trop pour qu’il devienne mon analyste. Au retour de notre voyage en Chine auquel il a renoncé au dernier moment pour des raisons personnelles, je suis allée le voir quand même, lui demandant de me conseiller quelqu’un de son école. Et le nom qu’il m’a suggéré était justement celui de l’ami intime… de son amie intime de l’époque. Pourquoi ? Je

me le suis demandé. Peut-être parce qu’il avait besoin de me faire entrer dans

son clan, son cercle érotique, comme si l’adhésion à sa pensée passait par une

sorte d’inceste. Peut-être considérait-il que cela n’avait aucune importance,

au fond, qu’une analyse devait dépassionner tout ça pour atteindre le vrai…

Qu’est-ce qu’un psychanalyste ? Quelqu’un qui est en contact avec son

inconscient et entretient en permanence un certain rapport avec la culture.

Mais un grand psychanalyste ? Il est libre avec son

inconscient, et s’approprie si bien la culture ancienne et moderne que sa

clinique et sa théorie sont capables de penser le présent…Toujours est-il

que j’ai refusé de participer à ce jeu que Lacan me proposait, et j’ai

intégré une autre formation, la Société psychanalytique de Paris.

Et il ne vous en a pas voulu ?

Comment serait-ce possible ? Vous savez, quand on passe comme moi du

totalitarisme à Saint Germain des Prés, on est constamment dans une logique de

mort et de résurrection : tu marches ou tu crèves. Pour marcher, j’avais

trouvé ma solution : essayer de transformer la curiosité en créativité.

D’interroger les situations et les idées qui me paraissaient intéressantes et

d’en donner ma version. J’étais d’autant plus libre que je

n’appartenais à aucune communauté, qu’elle soit celle des normaliens,

des agrégés ou des militants en tout genre. Il me semble que Lacan respectait

cet état de liberté. Et qu’il m’a même, d’une certaine manière, encouragée à

persévérer dans mon indépendance.

Lors

de la publication de mon livre Polylogue, en 1977, il a été intrigué par mon choix de la couverture : un essaim

d’anges volants de Giotto. Je lui ai dit qu’il représentait la logique

plurielle de l’imaginaire: le soi-disant « individu » éclate dans

les variantes de ses sublimations,

pas vraiment des expériences asexuées, mais des sexualités singulières et singulièrement

traversées.

« Je

vois, m’a-t-il dit en souriant, le contraire des membres d’une école, ils ne

sont pas vraiment singuliers, hélas… Mais vous, vous n’avez pas besoin de tout

ça ». Il a dissous son Ecole vers cette période. Il avait peur qu’on

transforme sa pensée en pansement.

Mais vous-a-t-il influencée dans votre

pratique analytique ?

Je pratique des séances longues, dans

les meilleurs des cas trois fois par semaine, avec des interprétations de type

freudien. N’est-ce pas l’attention

freudienne au langage, telle que le fondateur de la psychanalyse l’impose dès

ses premières analyses des rêves,

que Lacan reprend et amplifie dans le contexte de la linguistique

structurale ? Cette puissance

du langage à verrouiller - mais

aussi à déverrouiller- l’inhibition, le symptôme et l’angoisse, Lacan l’a mise en valeur en prétendant qu’il s’agit d’un simple « retour à

Freud ». Modestie rhétorique ou déviation qui se protège ? J’y vois surtout une extrême attention

portée à la langue maternelle, le français en l’occurrence, que Lacan installe

au cœur de l’écoute psychanalytique. La langue maternelle, insiste-t-il en

substance, est la voie royale pour entendre le singulier de chaque analysant.

Et pour faire de chaque cure une expérience « poïétique », au sens

incommensurable de ce mot, qui révèle l’incommensurable de chaque être parlant.

C’est ici que réside, me semble-t-il, le secret de cette étrange séduction

qu’exerce la théorie lacanienne, totalement impénétrable pour ses divers détracteurs. A contre-courant des tendances

de la psychanalyse globalisée qui réduit l’inconscient à des schémas abstraits

voire « cognitifs », Lacan passe pour « frenchy »,

baroque ou littéraire…

Dans l’Etourdi, Lacan affirme que le

psychanalyste est un linguiste…

Oui, mais il adore aussi les

« mathèmes » qui tracent des dispositifs intra- et inter-psychique

transversaux au langage. Et n’hésite pas à modifier ses positions d’inspiration

structuraliste pour recommander, à la place de la « linguisterie »,

ce qu’il appellera « lalangue » : la « lalation »

des bébés, le pré-langage infantile, les écholalies, mais aussi « la

musique dans les lettres » à la façon de Mallarmé. Les limites de ces

approches apparaissent lorsque

l’interprétation psychanalytique s’enferme dans les jeux de mots, pures déconstructions formalistes de sons, voyelles et syllabes, ignorants les affects

et les pulsions. Au contraire, l’originalité spécifique de la psychanalyse réside

précisément dans la conception « hétérogène » de l’activité

signifiante chez l’être humain : à la fois énergie et sens, pulsion et signifiant.

Vous avez donc été finalement plus loin

dans l’analyse du langage que Lacan ?

La recherche en psychanalyse existe, n’en

déplaise à ses détracteurs, y compris sur la coprésence entre la sexualité et

la pensée dans le langage. Après Melanie Klein, Winnicot et Bion

en Angleterre. En France, les travaux de Piera Aulagnier, et surtout ceux d’André Green sur l’hétérogénéité

du signifiant, ont orienté aussi mes propres travaux de sémioticienne et de

psychanalyste attentive à Lacan. Je suis tout particulièrement intéressée par

cette dimension du sens que j’appelle « sémiotique » et qui est de

l’ordre du pré-langage, des mélodies et des intonations, dans lequel

s’impriment les affects et des sensations propres aux relations pulsionnelles précoces mère/enfant. L’analyste l’entend aussi bien dans la parole des déprimés,

que chez des personnes qui, dans la société de l’image, réduisent leur

expression verbale à des « éléments de langage », tandis que la

vérité de leurs inconscients se dérobe, comme encryptée, dans ce registre plus archaïque.

Que reste-t-il de Lacan d’un point de

vue théorique aujourd’hui ?

Trois

ouvertures dont nous n’avons pas encore pris la mesure.

Il a rouvert les passerelles entre

la psychanalyse et le vaste continent de la pensée : la philosophie, mais

aussi la théologie, évidemment les

sciences humaines, les autres sciences aussi. Sans cette respiration dont la

psychanalyse s’origine,- n’oublions pas qu’avec Freud elle est un enfant des

Lumières et de leur encyclopédisme,- la psychanalyse est condamnée à se réduire

à une gouvernance psychologisante.

En invitant les analystes à entendre l’inscription

des traumas, joies et douleurs dans les plis du parler infantile, il redonne une

vigueur inattendue à la diversité

culturelle qui en a vraiment besoin aujourd’hui: la vérité de nos corps

banalisés et globalisés passe par la langue native, c’est là que s’inscrit

l’empreinte singulière de chaque sujet parlant. Et c’est donc par le multilinguisme qu’il pourra développer des créativités

inattendues.

Sans avoir systématisé sa pensée sur le

féminin ni sur les religions, les apports de Lacan sur la « jouissance

féminine » ou la « jouissance autre », s’ajoutant à son

insistance sur la « fonction paternelle » et le « Nom du Père »,

constituent des fondements précieux

pour penser l’histoire des religions, mais aussi la religiosité (en deçà et au-delà des

religions, pas seulement monothéistes), et jusqu’au « besoin de

croire » comme composante universelle des êtres parlant. Je dialogue avec

ses positions dans mon livre Thérèse mon

amour consacré à Thérèse d’Avila, cette carmélite espagnole que j’ai

découverte dans le séminaire de Lacan intitulé Encore.

Ses avancées redonnent à la psychanalyse sa portée historique et politique qui me parait être un enjeu essentiel de la découverte freudienne, mais que la psychanalyse actuelle tend à ignorer ou à occulter quand elle devient trop ésotérique ou simplement vulgarisée.

Le philosophe Slavoj Zizek a présenté Lacan à travers le prisme du cinéma hollywoodien : aurait-il apprécié ? Comme tous les « ismes »,

le lacanisme se laisse étrangler

par ses écoles et disciples. Mais en semant à tous vents comme il l’a fait,

l’événement Lacan invite aussi à être lu dans le texte, et il est important que

la recherche en psychanalyse, ainsi que les analysants d’où qu’ils viennent, développent la polyphonie de son

enseignement. Avec le risque que cela s’empile au Big mall de la marchandise psycho-spiritualiste, où tout se

vaut et rien ne vaut rien. Pourtant la rigueur existe : elle consiste à

s’en tenir aux fondamentaux de la théorie freudienne, selon laquelle la

sexualité – qu’elle soit une tragédie ou une divine comédie- est accessible au langage, à condition

de respecter le jeu du transfert et du contre-transfert. Un seul critère :

la clinique. C’est elle qui nous protège des divagations somnambuliques des

nouveaux gourous.

JULIA KRISTEVA Le Point Références |