|

|

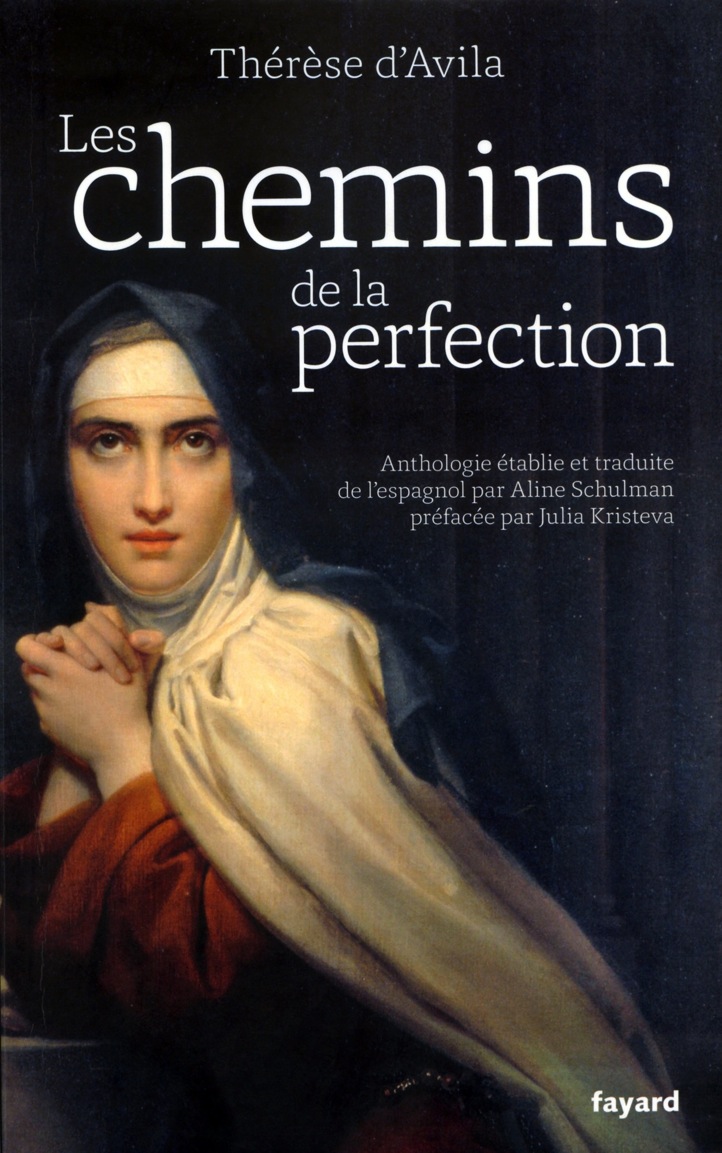

La passion selon Thérèse d’Avila

Teresa

de Cepeda y Ahumada, en

religion Thérèse de Jésus (28 mars 1515-4 octobre 1582) a vécu et écrit une

expérience qu’on appelle mystique, dans laquelle la sainte célèbre sa foi en

Jésus ainsi : « l’Âme se consume de désirs et ne sait pourtant que

demander, parce qu’elle sent clairement que son Dieu est avec elle » (Château intérieur, VI D, 2 :4).

« Si vive était la douleur que je ne pouvais m’empêcher de pousser de ces

gémissements dont j’ai parlé […]. Mais si excessive la douceur que me cause

cette immense douleur qu’il n’y a pas lieu de désirer qu’elle s’apaise, et que

l’âme ne peut se contenter de rien moins que Dieu. Ce n’est pas une souffrance

corporelle, mais spirituelle, bien que le corps ne manque pas d’y participer

quelque peu, et même beaucoup […] (Vie, 29 : 11-14). « Nous ne sommes

pas des anges, nous avons un corps » (Vie 22 :10).

La Transfixion (1646) du sculpteur italien

Gian Lorenzo Bernini fait vibrer cette extase en

marbre baroque : elle se liquéfie sous nos yeux dans l’église de

Sainte-Marie d la Vittoria, à Rome. Cinq cents ans après la naissance de cette

carmélite extravagante, son écriture interpelle la mémoire universelle. Après

ses sœurs et frères carmélites et carme, et bien au-delà de l’Eglise

catholique, les audaces de son expérience spirituelle et la précision de son

élucidation, le courage de son œuvre réformatrice du Carmel aussi bien que du

monachisme féminin et, la modernité de son désir impétueux convoquent les

féministes, interrogent les philosophes, les historiens et les psychanalystes,

fascinent les artistes et les écrivains. Thérèse et invite le monde sécularisé

à réévaluer, inlassablement et sans préjugé, le besoin

de croire sous-jacent au désir de savoir.

En

effet, en musique, en peinture, en sculpture, par le recueillement des lectures

et la ferveur des prières, cette femme sans frontière nous donne son corps

physique, érotique, gourmand et anorexique, hystérique, épileptique, qui se

fait verbe qui se fait chair, qui se fait et se défait en soi hors de soi,

flots d'images sans tableaux, constamment à la recherche de l’Autre et du mot

juste. Matrice béante palpitante pour l'Aimé toujours présent sans jamais être

là : Il est en elle, elle en Lui, sensation sans perception, transpercée

ou transparente, transverbération et inondation.

Dieu, festin des langues, dans la saveur de l’espagnol incarné, bouleversé et

respecté, saisi d’effroi et de délices. Dieu, chemin de perfection parce que

chemin de souffrance, Tout est Néant, le Néant est Tout, mais il y a être et être, faites ce qui est en vous,

et en allégresse ! Soyez gaies, mes filles, Thérèse fonde son Eglise comme

un Cantique des cantiques, elle aime jouer aux échecs, il est permis de jouer,

mes sœurs, même dans les monastères, surtout dans les monastères, dieu nous

aime joueuses, mes sœurs. Les âmes qui aiment voient jusqu’aux atomes infinis

qui sont des atomes qui jouissent. Cette éprouvée ne redoute pas l’infini, elle

le porte en elle, elle l’apprivoise, elle l’écrit, elle nous l’offre, nous en

sommes : pour déjouer le suicide et le délire, en toute lucidité.

***

Oui,

le fil de la tradition religieuse a été coupé, préviennent Tocqueville et

Hannah Arendt, et je suis une femme qui se considère athée. Pendant une dizaine d’année, j’ai lu les

livres de Thérèse, j’ai vécu avec cette carmélite d’un autre temps, je l’ai

aimé et je l’ai discutée, disputée. Je l’ai associée à ma vie, à celle de notre temps

[1]

.

Jusqu’à la dernière partie de mon récit qui l’accompagne dans ce que j’imagine

être son agonie.

[2]

La

narratrice qui me ressemble finit sa cohabitation avec Thérèse en adressant une

lettre à Denis Diderot qui, en son temps, fustigeait les abus de la religion dans son célèbre roman inachevé

« La Religieuse ». Mais Diderot, ex-chanoine et écrivain-philosophe

des Lumières, pleurait en s’avouant incapable de finir son histoire : car

délivrée des abus de la vie monastique, sa religieuse est jetée dans une vie

privée de sens.

Je

suis convaincue que la psychanalyse freudienne, qui interroge les mythes et l’histoire des religions, en même temps

qu’elle ouvre les portes de la vie intérieure des êtres modernes, est la voie

royale pour transvaluer,

justement, cette tradition qui nous précède et avec laquelle nous avons

coupé le fil. Nous, les non croyants. Mais aussi nous, les croyants bien

souvent réduits à des « éléments de religions » (comme on dit des

« éléments de langage » et oubliant la complexité de

l’expérience). La relecture que nous

lui devons ne saurait être seulement abstraite et surplombante. Elle engage la

mémoire affective singulière, l’intimité de chacun.

Lorsque

j’avais accepté, avec beaucoup de plaisir, la proposition qui m’a été faite

d’écrire un livre sur Thérèse d’Avila dont je ne connaissais que la statue de Bernini et le séminaire de Lacan sur la « jouissance

féminine », au titre suggestif : Encore. Insatiable serait cette jouissance féminine : encore et encore ?

Parce qu’elle ne se limite pas aux organes sexuels, mais embrase tous les sens et transporte le corps dans

l'infini du sens, en même temps qu’elle fait basculer le sens lui-même dans le

non-sens, symptômes et folies. Une jouissance dont Thérèse serait la meilleure

exploratrice et qui l’exile

d'elle-même : perpétuel transport vers l’Impossible, l’Innommable. Qui ne

cesse cependant de l’appeler à dire, à penser, corps et âme, passion de

l’écriture.

***

Thérèse

d’Avila vit à un moment où le pouvoir et la gloire des Conquistadors et du

Siècle d’Or commencent à décliner. Plus encore, Erasme et Luther troublent les

croyances traditionnelles, de nouveaux catholiques comme les Allumbrados attirent juifs et femmes, l’Inquisition met à

l’Index les livres en langue castillane, et les procès pour attester de la

« limpieza de sangre »

se multipliaient. Fille d’une « christiana vieja » et d’un « converso »,

Thérèse est témoin, dans son enfance, du procès intenté à sa famille paternelle,

acculée à prouver qu’elle est vraiment chrétienne et non pas juive ; le

« cas » de Thérèse elle-même, comme moniale pratiquant l’oraison,

c’est-à-dire la prière mentale de fusion amoureuse avec Dieu qui la conduiront

à ses extases, sera soumis à l’Inquisition. Avant que la Contre-Réforme ne découvre l’extraordinaire complexité

de son expérience, ainsi que son utilité pour une Eglise qui cherche à marier

ascétisme (revendiqué par les protestants) et intensité du surnaturel (propice

à la foi populaire). Theresa de Ahumada y Cepeda sera béatifiée

en 1614 (trente-deux ans après sa

mort), canonisée en 1622

(« sainte » quarante ans après sa mort), et deviendra, en 1970, dans

le prolongement du Concile de Vatican II, la première femme Docteur de

l’Eglise, avec Catherine de Sienne.

Seule

fille dans une fratrie de sept garçons (avant la naissance des deux « petits », une fille et un

garçon), très attachée à sa mère et à son père, à son frère Rodrigo, à son

oncle paternel Pedro, à son cousin, le fils du deuxième oncle paternel

Francisco, dans une famille aux harmoniques incestueuses, aisée quoiqu’en train

de s’appauvrir, Thérèse perd sa mère à l’âge de treize ans. Lorsqu’elle décide de se faire carmélite et prend l’habit au

couvent de l’Incarnation, le 2 novembre 1536, elle a vingt et un ans ; son

corps est un champ de bataille entre les désirs culpabilisés qu’elle ne

fait que suggérer dans sa Vie, précisant que ses confesseurs lui

interdisent de les développer, et l’exaltation idéalisante dont témoigne le culte intense qu’elle voue à Marie (mère vierge) et à Joseph

(père symbolique). D’une étonnante lucidité, elle confie dans sa biographie la

manière dont ces tourments l’ont conduite aux convulsions et aux pertes de

consciences suivies, dans certains cas, de comas qui durent jusqu’à quatre

jours : l’épileptologue français, le Dr Pierre Vercelletto, après l’Espagnol E. Garcia-Albea,

diagnostique une « épilepsie temporale ».

Ces crises

sont accompagnées de

« visions » que la moniale décrit comme ce que les neurologues

appellent des « auras » : non pas des « vues » par les

« yeux du corps », mais ce que j’appellerais volontiers des

« fantasmes incarnés » : perceptions par tous les sens de la

présence enveloppante, rassurante, aimante de l’Epoux. Dieu, tel un Père idéal, qui la

persécute à cause de « ses tentations », « manquements à

l’honneur » et « dissimulations », en la faisant souffrir jusque

dans ses os, se transforme pour finir en père aimant : Thérèse réussit là

où le Président Schreber (dont Freud étudie « le

cas ») échoue, Dieu ne la juge plus, ou de moins en moins, parce qu’Il

l’aime. Il s’agira de l’Homme de

douleur lui-même, tel que la moniale l’a vu présenté sous la forme d’une statue

du Christ dans la cour du couvent : homme martyrisé avec les souffrances

duquel elle est ravie de s’identifier.

Ravie est bien le mot : Thérèse est enfin unie

avec « le Christ comme homme : Cristo como hombre (Vie, 9 : 6), elle se l’approprie ‑ « certaine que le Seigneur était au-dedans de

moi » (dentro de mi). « Je ne pouvais douter qu’Il était

en moi, ou moi toute entière tout abîmée en Lui » (yo todo engolfada en el) (Vie 10 :1).

Ainsi

l’exaltation de tous les sens bascule souvent dans une parfaite

annulation : l’âme est dépourvue de capacité de « travail », ne

subsiste qu’un « abandon », une exquise passivation dans la

béatitude : « On ne sent rien, on ne fait que jouir sans savoir ce

dont on jouit » (18 :1) ; « privée même de sentiment »

(18 :4), « une sorte de délire » (18 :13). Positif et

négatif, jouissance et douleur extrême, toujours les deux ensemble, ou en

alternance. Ce brouet broie le corps et l’exile dans une syncope où le

psychisme est à son tour anéanti, « hors de soi », avant que l’âme ne

soit capable de déclencher la narration de cet état de « perte ».

Le récit qui s’ensuit est d’abord confié par Thérèse à

ses confesseurs affolés et/ou séduits, avant qu’elle ne se mette à l’écrire et

que ces pères, dominicains et jésuites, ne l’autorisent à le faire. L’acmé de

ces « visions » auxquelles participent tous les sens confondus se

trouve dans la description de sa la

Transfixion, restituée en marbre par le Bernin (1646).

Les

extases de Thérèse sont d’emblée et sans distinction paroles, images et

sensations physiques, esprit et chair, à moins que ce ne soit chair et

esprit : « le corps n’est pas sans participer au jeu, et même

beaucoup » (Ibid.). Objet et

sujet, perdue et retrouvée, dedans et dehors et vice versa, Thérèse est un

fluide, un ruissellement constant, l’eau sera son élément : « J’ai un

attrait particulier pour cet élément : aussi l’ai-je observé avec une

attention spéciale » (Château

intérieur, 4e demeure, 2,2) et la coulante métaphore sa manière de penser. Serait-ce une fulgurance

intime ou la résurgence du thème évangélique du baptême ? Sans oublier la

régression plus ou moins inconsciente de l’amoureuse de son Seigneur, idéal à

l’état d’embryon touché-baigné-nourri par le liquide amniotique.

L’énigme de Thérèse est moins dans ces ravissements,

que dans le récit qu’elle en

fait : les ravissements existent-ils ailleurs que dans ces récits ?

Elle en est tout à fait consciente : « … fabriquer cette fiction (hacer esta fiction) pour

donner à comprendre », écrit la carmélite dans Le Chemin de

perfection, (28 :10).

Thérèse

entame sa « recherche » par une « suspension des puissances » (c’est ainsi qu’on

appelle à l’époque l’entendement, la mémoire et la volonté) pour

atteindre ce qu’il faut bien appeler un état de régression où l’individu

pensant perd ses contours identitaires et, en dessous du seuil de la

conscience, devient un « psyché-soma». Dans cet état qui renvoie, pour la

psychanalyse, aux états archaïques de l’osmose entre le nourrisson voire

l’embryon et sa mère, le lien à soi

et à l’autre se maintient, fugace, par une sensibilité extravagante,

infra-linguistique, dont l’acuité excessive est à la mesure de la perte des facultés

d’abstraction jugeante.

Le

style thérésien est intrinsèquement ancré dans les images, elles-mêmes

destinées à transmettre ces visions qui ne relèvent pas de la vue (ou du

moins pas seulement de la vue), mais habitent le corps-et-l’esprit tout entier et toujours ensemble le psyché-soma. De telles « visions »

ne peuvent que se donner d’abord et

essentiellement au toucher, au goût, à l’ouïe, avant de

transiter par le regard. Elle prétend se réfugier dans sa condition

de femme et se plaindre de son inaptitude au « langage

spirituel », pour se faire excuser de cette « récréation » que

serait son recours à la « comparaison » ! Ainsi justifiée, la

moniale distingue quatre étapes de l’oraison qu’elle décrit comme « quatre

eaux » qui arrosent le jardin de l’orant (Cit. Vie 11 : 7) : le puits, la noria et les godets, la rivière, la

pluie.

A suivre ses textes, je saisis que l’eau signifie pour la

moniale le lien de l’âme au divin : lien amoureux qui met en

contact la terre sèche du jardin thérésien avec Jésus. Figure du contact mutuel

de Dieu de la créature, l’eau détrône Dieu de son statut suprasensible et le

fait descendre, sinon au rôle de jardinier, du moins à celui d’élément cosmique

que je goûte et qui me nourrit, qui me touche et que je touche. L’eau s’impose

comme la fiction absolue, inévitable, du toucher amoureux, par laquelle je suis

touché/e par le touché d’autrui qui

me touche et que je touche. L’eau : fiction du transvasement entre l’être autre et

l’innommable intimité, entre le Ciel et le vagin, le milieu extérieur et

l’organe intérieur.

Baudelaire,

qui refusait « le cerveau du poète se comparant à un arbre »,

affirmait « devenir une réalité » (Paradis artificiels) : il ne se contentait pas d’être comme l’arbre, mais désirait être l’arbre. Je lis la fiction de Thérèse comme

un poème baudelairien. L’eau dans la passion Thérèse n’est pas comme l’amour divin, l’eau est l’amour divin, et vice versa. J’en suis, nous en sommes : moi, vous, Dieu lui-même. Tel est le sens de

l’image thérésienne de l’eau, qui nous extrait de la stylistique pour nous faire toucher au psyché-soma de son extase que l’écrivaine tente de nous

transmettre. Plus qu'une métaphore, l'eau, chez Thérèse comme chez Baudelaire, est une métamorphose : témoin de

l'impact sensoriel du divin sur Thérèse, autant que de sa dissolution –

résorption. Une critique – inconsciente, implicite, ironique – de

cet impact du divin lui-même ? Jusqu’à l’immersion du Père Idéal, de l’Autre

dans l’orante, dans l’écrivaine qui l’incorpore. Qui l’incarne.

Si l’eau est l’emblème du rapport entre

Thérèse et l’Idéal, on comprend que son Château intérieur ne saurait se

dresser comme une forteresse, mais se laisse ajuster comme un puzzle de

« demeures » : moradas ( c’est le titre

original de son texte, et certainement pas un « château » !)

– « demeures » aux cloisons perméables que le divin ne domine

pas mais qu’il habite. C’est seulement dire que la transcendance selon

Thérèse se révèle aussi immanente : le Seigneur n’est pas au-delà mais

en elle ! De quoi lui valoir les ennuis qu’on imagine avec l’Inquisition…

Tandis que ses confesseurs et les éditeurs qui recueilleront les manuscrits

atténueront cette prétention…

***

Mais

les métamorphoses thérésiennes ne sont pas sans conséquence.

La

première serait-elle cette sainte ironie qui frise l’athéisme ? Dans un

feuillet non retenu du Chemin de perfection, Thérèse conseille à ses

sœurs de jouer aux échecs dans les monastères, même si le jeu n’est pas permis

par le règlement, pour... « faire échec et mat au

Seigneur

[3]

».

Une impertinence qui résonne avec la célèbre formule de Maître Eckhart :

« Je demande à Dieu de me laisser libre de Dieu ».

La

seconde est formulée par Leibniz. Le philosophe mathématicien écrit dans une lettre à Morell (10 décembre 1696) : « Et quant à sainte

Thérèse, vous avez raison d’en estimer les ouvrages ; j’y trouvai cette

belle pensée que l’âme doit concevoir les choses comme s’il n’y avait que Dieu

et elle au monde. Ce qui donne même une réflexion considérable en philosophie,

que j’ai employée utilement dans une de mes hypothèses ». Thérèse

inspiratrice des monades leibniziennes qui contiennent l’infini ? Thérèse

précurseur du calcul infinitésimal ?

Quelle

qu’en soit la modestie d’écrire, cet

acte de langage amoureux, est aujourd’hui encore – sera toujours

– une expérience qui n’ignore pas ces ravissements, ces extases. La carmélite n’a pas inventé la

psychanalyse ni l’écriture moderne, mais cinq siècles avant nous elle a élucidé

cette étrange expérience qu’est la pensée aux frontières du sens et du

sensible, corps et âme ensemble : les secrets de l’écriture. A ces

extrêmes, Thérèse est notre contemporaine.

Julia

Kristeva

[1]

Cf. Julia Kristeva, Thérèse mon amour, récit, Fayard, 2008.

[2]

Mise en scène au théâtre de l'Odéon (Tandis qu'elle agonise, Thérèse mon amour)

avec la sublime Isabelle Huppert dans le rôle de Thérèse, en mars 2014.

[3]

Chemin, éditions du Cerf, p. 754.

|

|

|---|