|

|

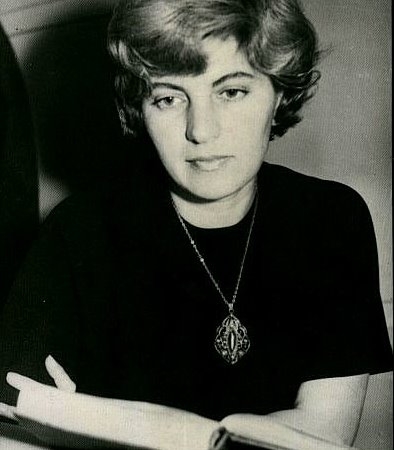

RENCONTRES AVEC JULIA KRISTEVA À LA

CROISÉE DES CHEMINS

par BLAGA DIMITROVA

Simeon Radev, diplomate,

écrivain, journaliste et personnalité publique, qui a eu la chance de connaître le monde comme peu de nos concitoyens ont pu le faire, m’a dit, lors d’une entrevue vers la fin de sa vie, d’un air

rêveur inusité chez lui :

Lorsqu’une Bulgare intelligente, très instruite, talentueuse, parlant des langues étrangères, et belle de

surcroît, va à l’étranger, elle est absolument irrésistible

et sans égale.

Ce grand et fin

intellectuelpensait

aux femmes de sa génération : à la première diplomate bulgare Anna Stancioff, à sa propre épouse, Bistra, qui était peintre et

dont Paul Claudel appréciait particulièrement l’amitié, et aux plus

jeunes : Dora Vallier, historienne et théoricienne de l’art, et la

poétesse Vessela Vassileva trop tôt disparue.

La pertinence de cette observation

s’est vérifiée pour Julia

Kristeva : non seulement en raison de sa notoriété de structuraliste, sémioticienne,

écrivaine, psychanalyste – une notoriété qui nous parvenait en Bulgarie comme un coup de tonnerre et une musique céleste – mais

surtout j’ai pu le vérifier lors de nos rencontres personnelles.

Je me souviens d’une conférence, en 1991 à Vienne, qui a réuni

des intellectuels de l’Est comme de l’Ouest. Julia Kristeva, première

intervenante, allait présenter l’exposé inaugural sous la forme d’un essai

intitulé Étrangers à nous-mêmes.

La salle était pleine à

craquer, intellectuels, étudiants, journalistes attendaient avec

impatience la conférencière, qui, si je ne m’abuse, venait d’un autre colloque en Suède. L’heure était déjà dépassée. La tension commençait à

monter.

Soudain, l’air de la salle

fut comme embrasé par une étincelle électrique. Une jeune femme au port altier, vêtue

d’un tailleur élégant, a fait son entrée. Un murmure s’est répandu

aussitôt : Julia Kristeva ! On l’a invitée à gagner le podium sur

lequel était installée la table où devait se dérouler la discussion. Chacun a pu admirer ses jambes exquises qui font aujourd’hui encore soupirer bon nombre

de ses admirateurs fréquentant les cafés intellectuels de Sofia. Une allure qui

a conquis Paris puis le monde entier ; sa grâce et sa beauté ont séduit mais aussi son talent, sa volonté de forger sa propre

image, et son énergie phénoménale. C’est d’un pas aussi léger

que celui avec lequel elle a escaladé les quelques marches de l’estrade qu’elle a gravi comme d’une traite les hautes marches vers le

sommet de la réussite intellectuelle. Elle a pris sa place avec aisance, et l’on a posé devant elle un carton avec son nom : Julia

Kristeva. Que cela résonnait fièrement ! Mais moi, perdue dans les rangs

du public, j’ai ressenti la charge terrible de ce nom de Kristeva, la lourde

croix « christique » que cette femme portait sur ses épaules

fragiles vers son Golgotha. Et comme nous

l’envions, nous ses

admiratrices bulgares, sans mesurer les efforts qu'elle a inlassablement fournis.

On lui a donné la parole.

Une liasse de feuillets à la main, elle s’est mise à parler sans lire, tournant

de temps en temps les pages, et poursuivant, réfléchissant à haute voix,

complétant en même temps le sujet bien connu, mais passionnant pour le public

comme pour elle : Étrangers à

nous-mêmes. Plutôt qu’un thème, un destin.

… Or, lorsque j’ai décidé d’adhérer au cosmopolitisme, cela

signifiait que ma décision allait à l’encontre des origines et en faveur d’une

position transnationale et internationale, d’un point où se croisent les

frontières...

J’écoutais la confession

d’un destin à la croisée des chemins, comme prédéterminé par ce nom

« christique » de Kristeva. La mélodie de la langue française à travers sa

voix me ramenait à la jeune fille peu loquace que m’avait présentée chez moi

l’inoubliable Tzvetan Stoyanov,

peut-être amoureux d’elle. Une étudiante taciturne, jusqu’au mutisme, des yeux grands ouverts absorbant tout. A l’époque, j’avais frissonné devant l’intensité de ce regard scrutant l’avenir à bout portant. Les années

avaient passé, et j’entendais la

maturité savoureuse de sa voix, acquise

dans cet avenir qui lui était

prédestiné par ses propres ambitions :

… Les premiers étrangers qu’évoque la mythologie grecque sont des

femmes, les Danéennes, dont Eschyle narre les

aventures... Elles sont étrangères dans un double sens : elles ne parlent

pas la langue du pays qu’elles ont fui (l’Égypte) et elles s’opposent à leurs

origines grecques comme au mariage...

J’écoutais et je revoyais

le vieux rédacteur de la revue Zlatorog, le critique Vladimir Vassilev,

qui me demandait avec l’enthousiasme des découvreurs : « Qui est cette Julia

Kristeva ? » après avoir lu sa première publication dans la revue Septemvri alors

qu’elle était encore étudiante. Et ma propre surprise devant l’originalité de

cet article consacré à mes débuts de versificatrice. J’ignorais si je pouvais

me fier à l’intuition de cette jeune fille qui soutenait que mes poèmes

contenaient la prémonition d’une belle prose à venir. C’est peut-être sa prédiction qui m’a poussée à accomplir le saut périlleux vers la rive opposée,

de passer d’un discours rythmé à un discours non rythmé. Je me dois de l’en remercier avec un retard de près de quatre décennies.

Pendant ce temps, son improvisation inspirée devant le public

viennois approfondissait le tragique de

l’étrangeté :

… Après les guerres gréco-perses, après celle du Péloponnèse, à

mesure que le commerce reprend, s’élargissent les contacts des Grecs anciens

avec le monde non grec... Ainsi, Aristote, dans Politique,

applique à la cité-État le terme stoïcien de cosmopolitisme...

J’écoutais et je me

rappelais mes adieux à Julia la veille de son départ pour Paris, la

ville de ses rêves. Tout entière contenue dans ses yeux

étonnés : elle n’arrivait toujours pas à croire qu’on l’avait autorisée à faire une

brève spécialisation sur la recommandation de l’Université de Sofia, où elle

venait de terminer avec brio ses études de lettres françaises. Dans cette époque d’isolement total, derrière le Rideau de fer, permettre à une jeune Bulgare de faire ses études à l’Ouest

tenait du miracle. Je lui ai donné l’adresse d’une de mes amies à Paris,

première escale dans cette ville étrangère, avant de mettre le cap vers

l’immensité de l’aliénation.

… Inconscients, détachés, autres : ainsi créés, nous devions

nous connaître nous-mêmes pour mieux pouvoir embrasser l’altérité universelle

des étrangers que nous sommes...

J’écoutais et j’imaginais

les embûches que doit affronter une étrangère en France. Je la revoyais durant

nos rencontres furtives à Paris – elle, bien

d’aplomb sur ses hauts talons arpentant le pavé parisien, moi, voyageuse inquiète –, en transit vers la

liberté, à travers la langue étrangère, à travers la culture contemporaine.

Julia, organiquement fondue dans l’élégance française, personnifiait à mes yeux

une contemporanéité vibrante. Une femme moderne et indépendante, chercheuse, écrivaine,

flamme du Sud dans le foyer même de l’esprit créateur français :

Barthes, Sartre, Simone de Beauvoir, Philippe Sollers...

Julia continuait à

investiguer les aléas de l’Histoire qui ont des répercussions sur

l’étranger : … Au temps des

persécutions barbares, les gens

étaient loin de la mentalité moderne du droit à la différence...

Et moi, je me rappelais le

récit émouvant de sa propre participation aux événements de 1968, dans

l’agitation des étudiants et des grands intellectuels parisiens. Je la voyais

aux premiers rangs, bras dessus bras dessous avec les émeutiers, surplombés par

le slogan « L’imagination au pouvoir ! ». Au milieu du luxe de

la Closerie, son café préféré, elle me décrivait ces jours tempétueux.

Je tiens toujours à souligner, affirmait Julia avec une inflexion particulière dans la voix, que la terreur révolutionnaire s’en prend

d’abord aux étrangers, que bon nombre de décrets républicains prônent des

répressions brutales contre les étrangers au nom d’un nationalisme égalitaire

qui mène à un totalitarisme potentiel...

Je la voyais m’accueillant

– l’étrangère, c’était elle ? c’était moi ? – dans un appartement d’artiste

douillet situé aux étages supérieurs d’un immeuble de la Rive gauche, me

servant un dîner savoureux préparé à la minute après une journée de travail intensif à la bibliothèque, à l’université, à la rédaction de la revue Tel Quel. J’avais l’impression qu’elle

obtenait tout à la minute avec un talent souple : carrière brillante,

contacts personnels avec les créateurs de l’époque, livre après livre, chacun

devenant un événement, changement après changement dans les remous de la

contemporanéité indomptée...

La conférencière est arrivée au terme de son intervention sans le crescendo

optimiste de service, typique de la plupart des intervenants dans les

innombrables symposiums, colloques, conférences et autres parlottes

d’aujourd’hui. Au contraire, elle a

terminé avec une mise en garde :

L’esprit critique des Français verse ces derniers temps dans la

dévaluation et la haine de soi... Et une flèche finale en forme d’issue

possible : Aux nationalismes

agressifs de l’Est, on pourrait opposer une quête de nouvelles formes de

communauté entre individus différents et libres.

J’ai ressenti de tout mon

être que Julia Kristeva créait autour d’elle un puissant champ énergétique qui,

de près et de loin, injectait au sein de plusieurs générations au fil du temps

et à travers le Rideau de fer, des impulsions de créativité, malgré les

obstacles, malgré l’impossible. Julia a atteint l’impossible. Elle,

l’étrangère, qui plus est face à l’esprit français critique et implacable, a

transformé l’abrupt terrain étranger en un voyage pour s'accomplir. Et le plus

surprenant, c’est qu’elle a le courage de se renier elle-même, de rayer ses

succès, de surmonter ses engouements et de se jeter la tête la première dans de

nouvelles entreprises risquées. La force du dépassement de soi évoqué par

Sartre.

Après son exposé, Julia a

été submergée de questions auxquelles elle a répondu, vive,

fraîche, inlassable. Quelques intellectuels et hôtes viennois l’ont invitée à

dîner afin de poursuivre la discussion passionnante. Elle m’y a emmenée en tant

que compatriote. Bien entendu, préférant rester auprès d’elle, j’ai annulé une

invitation au concert à la Maison Wittgenstein. La présence de Julia, la

musique de sa voix m’étaient indispensables pour me combler de cette énergie

spirituelle universelle qui avait été si cruellement réprimée dans notre milieu

national. L’interdiction qui frappait nos contacts avec le monde nous y incitait

insatiablement.

Au cours du dîner, j’ai eu l’occasion

encore plus frappante de me convaincre de la justesse du propos de Simeon Radev : Lorsqu’une Bulgare intelligente... Nos illustres convives fixaient Julia avec admiration, ne

cessaient de lui poser des questions,

de la relancer pour provoquer ses réflexions captivantes. Ils ont été

particulièrement intrigués par une de ses thèses : La femme est une étrangère toujours et partout – dans les rôles que lui

impose le mariage, dans sa profession, au sein de la société. Pas un

instant elle n’a fait montre de fatigue.

Pas un instant son

attention n’a faibli. Visiblement,

elle était rodée, une acuité et une endurance intellectuelles très enviables. Jusque tard dans la nuit, j’ai profité de

cette fête qui me faisait témoin de

l’existence d’une personnalité

accomplie, après tant de tristes exemples d’élans entravés et brisés, féminins

en particulier.

Toutes deux nous avons souhaité rentrer à l’hôtel

à pied par les rues silencieuses de la

capitale viennoise. Il faisait

nuit. Johannes Schlebrügge, excellent traducteur des

livres de Julia en allemand, nous accompagnait. Nous marchions lentement, plongés dans l’harmonieuse sérénité intérieure que

l’on obtient dans la communication spirituelle. J’écoutais Julia expliquer à

son traducteur telles tournures originales de son discours, telles

particularités individuelles de ses textes. Et je me disais in petto : « Combien notre littérature nationale a

perdu en laissant une telle intellectuelle offrir son talent à la culture française ! »

Et je pensais à ce qu’aurait gagné la Bulgarie si elle avait gardé une

personnalité aussi exceptionnelle en son

sein. Mais n’aurait-elle pas été hélas réprimée, noyée dans la grisaille,

empoisonnée par la médiocrité...

Ses livres sont traduits et

cités dans le monde entier sauf dans son pays natal. Mais est-ce la seule œuvre

à être restée taboue, quoiqu’ayant fait la gloire de la Bulgarie ?

Aussi pénible qu’il me soit

de le dire, force m’est d’avouer qu’une envergure et un don comme les siens

n’avaient pas d’autre choix que l’exil.

Blaga Dimitrova

(1922-2003)

Poète, Ecrivain, Vice-Président de la

République de Bulgarie (1992-1993)

(Version française par Krassimir

Kavaldjiev)

|

|

|---|